Перейти к:

Тарикат Накшбандиййа-муджаддидиййа-хусайниййа в современном Татарстане: представители и духовная практика

https://doi.org/10.31162/2618-9569-2024-17-4-860-876

Аннотация

В последнее время усилился интерес к изучению истории тасаввуфа и его духовных школ в Волго-Уральском регионе, в частности в Татарстане, что вызвано развитием религиозного самосознания, стремлением к духовности на фоне различных междоусобиц, происходящих в современном мире. Испокон веков искренние последователи тасаввуфа вносят большой вклад в сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей. Статья посвящена деятельности одной из немногих ветвей Накшбандийского тариката (ат-тарика ан-накшбандиййа) в современном Татарстане – Хусайниййа. Данная ветвь получила широкое распространение преимущественно в Средней Азии. Автор анализирует связь татар со среднеазиатскими шейхами тариката Накшбандиййа-муджад-дидиййа-хусайниййа. В статье представлены биографии представителей этого тариката, анализируется их влияние и духовная практика, а также рассматривается написанная ими литература.

Актуальность статьи обусловлена тем, что она способствует адекватному восприятию процессов возрождения и развития традиций тариката Накшбандиййа в татарском обществе.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сабиров Н.Р. Тарикат Накшбандиййа-муджаддидиййа-хусайниййа в современном Татарстане: представители и духовная практика. Minbar. Islamic Studies. 2024;17(4):860-876. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2024-17-4-860-876

For citation:

Sabirov N.R. Tariqa Naqshbandiyyah-Mujaddidiyah-Husayniyyah in modern Tatarstan: representatives and spiritual practice. Minbar. Islamic Studies. 2024;17(4):860-876. (In Russ.) https://doi.org/10.31162/2618-9569-2024-17-4-860-876

Введение

Тасаввуф является основой духовной культуры татарского народа. Известный религиозный и общественный деятель Валиулла хазрат Якупов (1963–2012) отмечает, что в распространении ислама в России сыграли значительную роль суфийские братства, особенно в период Золотой Орды. Бытовавшие на нашей территории ордены Йасавиййа, Накшбандиййа, Кубравиййа внесли большой вклад в формирование специфического лица мусульманской культуры, особенно в литературе, поэзии, в понимании, интерпретации ислама [1, с. 3].

Тасаввуф (суфизм) – это одна из исламских наук, которая изучает методы и способы духовно-нравственного совершенствования, очищения сердца. Наставника в тасаввуфе на арабском языке называют муршидом, шейхом. В Средней Азии, Иране и Индии для обозначения духовного наставника также используют слова «пир» (перс. «старец»), «ишан»1 (тюрк. «набожный человек»). Ученик муршида называется мюридом [3, с. 9].

Слова «суфи/суфий» и «тасаввуф» не упоминаются в Священном Коране или хадисах, эти термины не использовались сподвижниками Пророка Мухаммада ﷺ и их учениками (араб. табиʻун, мн.ч. атбаʻун). Однако, по мнению суннитских ученых, в их эпоху тасаввуф фактически уже существовал. Это была эра особо набожных людей, которые всецело покорились Аллаху. Сподвижники буквально соревновались в подражании и следовании Пророку ﷺ во всём. И не было никакой нужды называть суфизмом науку, которая учила бы их тому, чем они были заняты всё время.

В эпоху атбаʻу-т-табиʻин, то есть следующего за табиʻинами поколения, былое духовное совершенство стало понемногу ослабевать. Люди стали забывать о необходимости быть покорными Аллаху телом и душой, и это побудило тех из них, кто сохранил духовное совершенство, создать науку – суфизм [4, с. 10]. Считается, что первым человеком, которого назвали суфием, был Джабир ибн Хаййан (721–815), согласно другому преданию – Абу-Хашим (ум. в VIII в.). Оба жили в Куфе. Таким образом, можно говорить о том, что понятие «суфий» впервые возникло в VIII веке в центре Ирака [5, с. 17].

Начиная с XII века тасаввуф развивался в форме тарикатов. Тарикат – это духовноя школа, руководителем которой является муршид. Муршид, как утверждает большинство суфиев, должен быть звеном непрепывной цепи преемственности (араб. сильсиля), восходящей к Пророку Мухаммаду ﷺ. Обучать тасаввуфу может только тот, кто имеет разрешение (араб. иджаза) от предыдущего наставника.

Одной из самых распространенных духовных школ является Накшбандиййа. Эпоним данного тариката – Мухаммад Бахауддин Накшбанд аль-Бухари (1318–1389). Появление этого тариката в Поволжье, по-видимому, следует относить к середине XV в., к периоду Казанского ханства [6, с. 92]. В настоящее время в Татарстане распространены две ветви тариката Накшбандиййа-муджаддидиййа: Халидиййа и Хусайниййа. В данной статье сделана попытка на основе личного опыта и исследования проанализировать деятельность тариката Накшбандиййа-муджаддидиййа-хусайниййа в современном Татарстане2.

Связь со Средней Азией

Татары с давних времен имели тесные культурные и духовные связи со Средней Азией. Этому процессу благоприятствовало наличие многих общих традиций, таких как опыт совместной государственности, общность учений ханафитского мазхаба и школы догматики имама Абу-Мансура аль-Матуриди (870–944) [8, с. 90]. C конца XVII века татарские ученые, учившиеся в Бухаре, становились последователями школы Накшбандиййа-муджаддидиййа, которая пользовалась в Средней Азии всё возраставшим влиянием и шаг за шагом вытесняла Йасавиййа и другие братства [6, с. 136]. Название Накшбандиййа-муджаддиййа восходит к титулу шейха из Индии, «обновителя второго тысячелетия» (араб. муджаддид аль-альф ас-сани) Ахмаду аль-Фарукы Сирхинди (1564–1624), который известен еще как Имам Раббани (Божественный имам). Он внес большой вклад в очищение тариката Накшбандиййа от непозволительных нововведений (араб. бидʻа) и развитие этого духовного пути. Имам Раббани своим ученикам, друзьям и государственным деятелям писал письма, в которых он особое внимание уделял тонким вопросам духовного совершенствования и познания [9, с. 149]. Последователями Сирхинди и распространителями его учения стали прежде всего его сыновья. Его третий сын Мухаммад Маʻсум (ум. в 1668 г.), известный как аль-ʻУрва аль-вуска (крепчайшая рукоять)3, являлся духовным наставником бухарского шейха Хабибуллы (ум. в 1699/1700), который развивал Муджаддидиййа в Бухаре. Одна из самых распространенных ветвей Муджаддидиййи во всем исламском мире, называемая Халидиййа, восходит к Мухаммаду Маʻсуму. Известные суфийские шейхи Волго-Уральского региона, такие как Мухаммад-Закир Камалов (1804–1893), Зайнулла Расулев (1833–1917), Гарифулла (‘Ариф-Аллах) Гайнуллин (1894–1984) и др., принадлежали к этой ветви. Другой сын Имама Раббани, от последователей которого тарикат Накшбандиййа тоже распространялся в Средней Азии, – Мухаммад Саʻид (ум. в 1659). Cреднеазиатская ветвь тариката Накшбандиййа-муджаддидиййа, которая восходит к Мухаммаду Саʻиду, называется Хусайниййа. Название этой ветви пошло от имени её основателя – бухарского шейха, ханафитского ученого, халифы4 Хусайна (ум. в 1833). Выдающийся татарский ученый и историк Шихабуддин Марджани в шестом томе своего исторического труда «Верность предшественникам и приветствие потомкам» (Вафиййат аль-асляф ва тахиййат аль-ахляф) упоминает полное имя и благородные качества этого шейха: «В этом году в месяц рамадан / январь-февраль 1833 г. в Бухаре умер суфий ханафит Абу-ʻАбд-ас-Саттар Хусайн ибн Йусуф ат-Турки аль-Бухари, да помилует его Аллах. Он был шейхом тарика в свое время и имамом братства в свою эпоху. Он был очень набожным, воздержанным, благочестивым, воспитывал мюридов, направлял идущих по пути суфизма» [10, с. 280]. Далее Ш. Марджани пишет о том, что эмир Бухары Хайдар (годы правления 1800–1826) вызвал его в Бухару, где он прожил всю жизнь. Там есть ханака (суфийская обитель), названная его именем, в которой живут его последователи и идущие его путем. Его сменил в этой ханаке его сын ʻАбд-ас-Саттар, затем Абу-Саʻид ʻАбд-ар-Рашид ибн аль-Валид ибн Йар-Мухаммад аль-Курсави, который являлся сыном дяди известного татарского богослова Абу-н-Насра аль-Курсави [10, с. 281]5.

Хусайниййа продолжала свою деятельность также при Советской власти. Один из шейхов этой ветви, халифа ʻАбд-аль-Вахид Маматшукуров (1885–1967) по прозвищу Ишан-Баба, происходил из деревни Куш-ата, расположенной приблизительно в 17 км северо-восточнее города Туркестана Республики Казахстан. Он получил разрешение на духовное воспитание учеников от бухарского шейха халифы Мухаммад-Амина и вернулся в свой родной кишлак.

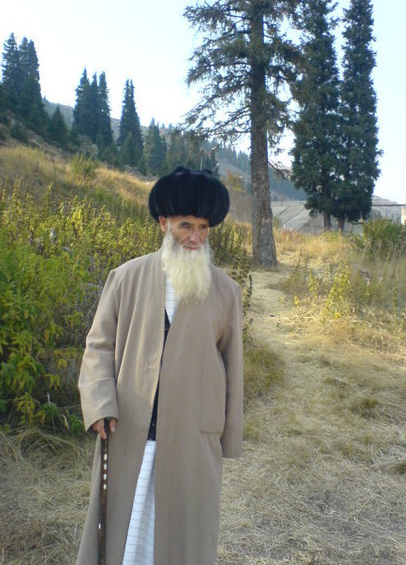

Ишан-Баба назначил своим преемником халифу кари ʻАбдуллаха, который с детства жил при своем учителе, получая у него знания в течение почти3 лет. Он умер в 1976 году и был похоронен около своего учителя в селении Куш-ата. Несмотря на запреты, кари ʻАбдуллах смог обучить несколько учеников, которые в настоящее время имеют множество мюридов в городах и вилайатах Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и даже в России [13, с. 98]. Один из главных его преемников – это Ибрахим-джан Маматкулов (1937–2009), который воспитал большое количество учеников и оставил после себя несколько наместников (рис. 1). В июне 2006 года Ибрахим-джан-ишан посетил г. Казань, г. Булгар Спасского района Республики Татарстан, где ознакомился с историческими памятниками. В настоящее время главой ханаки в селении Куш-ата является сын шейха ʻАбд-аль-Вахида – Наср-ад-дин-ишан.

Рис. 1. Ибрахим-джан-ишан Маматкулов (1937–2009) (личный архив автора статьи)

Fig. 1. Ibrahim-jan ishan Mamatkulov (1937–2009) (personal archive of the author of the article)

Ришат Мусин

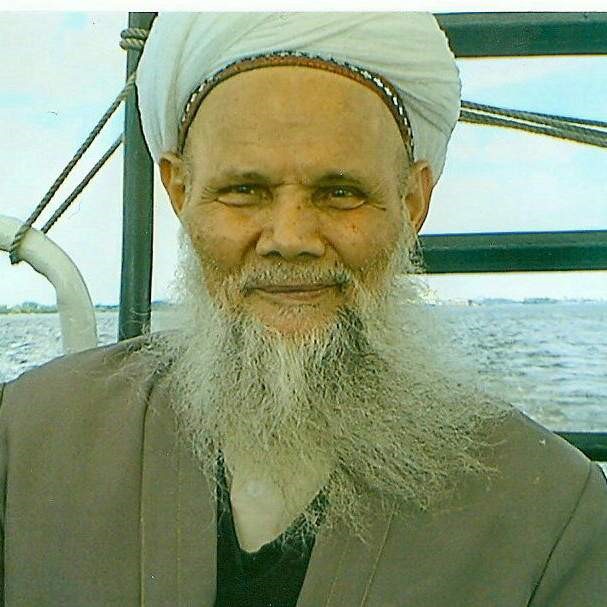

Значительную роль в возрождении традиций тариката Накшбандийа-муджаддидиййа-хусайниййа в Татарстане в постсоветский период сыграл татарский шейх Ришат-хазрат Мусин (рис. 2). Он пользовался большим уважением среди как обычных мусульман, так и представителей духовенства республики.

Мусин Ришат6 (Мухаммадришат) Валиевич родился 12 декабря 1931 года в селе Большой Менгер Атнинского района Татарской АССР. В 1947 году вместе с родителями он переезжает в г. Андижан Республики Узбекистан. Как было отмечено выше, в Узбекистане традиции тасаввуфа соблюдались и в советское время. Ришат Мусин знакомится с местными суфиями и в 1974/1975 году становится учеником шейха тариката Накшбандиййа-муджаддидиййа-хусайниййа кари ʻАбдуллаха, а после его смерти последователем Ибрахим-джана Маматкулова. Ришат-хазрат имел очень тесные духовные связи с Ибрахим-джан-ишаном, часто посещал его уроки, впоследствии от него Ришат-хазрат получает иджазу на воспитание мюридов, т.е. становится халифом кокандского шейха. В ноябре 1991 года Ришат-хазрат возвращается на родину и поселяется в деревне Старое Чурилино Арского района Республики Татарстан. С конца 90-х годов Ришат-хазрат Мусин начинает принимать учеников в своем доме, проводит духовные беседы. За наставлением к Ришат-хазрату приезжали из разных районов Татарстана, а также из Кировской области, Республики Марий Эл, Оренбургской, Самарской и других областей. Количество мюридов с каждым годом увеличивалось. Усилиями учеников Ришат-хазрата в деревне Старое Чурилино построена мечеть, которая открылась в 2008 году. В данной мечети с участием Ришат-хазрата проводились мавлид ан-наби7, ифтары в месяц рамадан, таравих-намазы, во время которых прочитывали весь Коран (араб. хатм). На собраниях со своими учениками Ришат-хазрат часто нараспев читал «Дивани хикмат» (Собрание мудростей) тюркского поэта-суфия Ходжи Ахмада Ясави (1103–1166), давал пояснения прочитанным строкам.

Ришат-хазрат покинул этот мир 19 ноября 2021 года. Похоронен на кладбище деревни Татарское Кадряково Арского района Республики Татарстан. Перед смертью Ришат-хазрат одному из своих учеников – Рамилю Хайруллину – дал разрешение заниматься воспитанием мюридов. Рамиль-хазрат родился 14 августа 1976 года в Дрожжановском районе Республики Татарстан. В 1993–1997 годах учился в медресе «Мухаммадийа». В 1998 году служил имамом в мечети «Марджани» г. Казани. В 1999 году он становится мюридом Ришат-хазрата.

Рис. 2. Ришат-хазрат Мусин (1931–2021) (личный архив автора статьи)

Fig. 2. Rishat-hazrat Musin (1931–2021) (personal archive of the author of the article)

Курбанали Ахмедов

Одним из главных преемников Ибрахим-джана Маматкулова является Ахмедов Курбанали (Курбан-‘Али) Бакибулаевич, родословная которого восходит к одному из внуков Пророка Мухаммада ﷺ Хусайну (رضي الله عنه) (рис. 3). Многие его предки были шейхами тариката Йасавиййа и Накшбандийа. Один из них – известный богослов, шейх Накшбандийского тариката Махдуми Аʻзам (1461–1542). Курбанали-хазрат имеет большое количество мюридов в Казахстане, Узбекистане, а также в Башкортостане, Татарстане и в некоторых других регионах России. Он родился 4 апреля 1955 года в поселке Чигирик Ташкентской области Узбекской ССР. В 1972–1978 годах учился в медресе «Мир-Араб» г. Бухары. В 1978–1982 годах учился в Ташкентском Исламском институте (ТИИ). В 1980 г. дал присягу (араб. байʻа) верности Ибрахим-джан-ишану. В 1982 году, после окончания ТИИ, был направлен в медресе «Мир-Араб», где преподавал фикх (исламское право) и арабскую грамматику. В 1982 году Ибрахим-джан-ишан дал разрешение Курбанали-хазрату на духовное воспитание мюридов, поэтому в медресе параллельно с преподавательской деятельностью проводились духовные беседы (араб. сухбат) на темы тасаввуфа. С 1988 по 1992 год преподавал в ТИИ, где впервые в рамках программы института читал лекции по тасаввуфу8.

В период развала СССР на территорию Средней Азии начали активно проникать различные нетрадиционные течения, такие как ваххабизм, хизб-ут-тахрир (запрещена на территории РФ) и др. В этой связи Курбанали Ахмедов начал активно защищать традиционный ислам, в частности мазхаб имама Абу-Ханифы (699–767) в фикхе, мазхаб имама Абу-Мансура аль-Матуриди (870–944) в акыде и тарикат Накшбандиййа в тасаввуфе.

Рис. 3. Курбанали-ишан Ахмедов (род. в 1957 г.) (личный архив автора статьи)

Fig. 3. Kurbanali Ishan Akhmedov (born in 1957) (personal archive of the author of the article)

В настоящее время Курбанали-хазрат ведет активную духовную деятельность, в том числе и в интернете, где выкладываются его уроки на казахском, узбекском и русском языках по следующим книгам: «Собрание писем» (Мактубат) Имама Раббани, «Двустишия» (Маснави) Джаляль-ад-дина Руми (1207–1273), «Цветник тайны» (Гульшан-и раз) Махмуда Шабистари (1288–1340), «Язык птиц» (Лисан ат-тайр) Алишера Навои (1441–1501) и др. Курбанали-хазрат Ахмедов неоднократно посещал г. Казань, где проводил духовные беседы и принимал мюридов. Его перу принадлежат следующие книги на казахском языке: «Значение мазхаба» (Мазхаб мəнісі); «Книга о намазе» (Намазнама); «По стопам знаний» (Ілімге ілесу); «Книга о духовности» (Рухнама); «Книга о тарикате» (Тарикатнама) и др.

ʻАбдульахад Мингачев

Часть последователей тариката Накшбандиййа-муджаддидиййа-хусайниййа из Татарстана являются мюридами ʻАбдульахада-хазрата Мингачева, преемника (халифы) Наср-ад-дин-ишана. Мингачев ʻАбдульахад9 Фаатович родился 23 марта 1957 года в селе Ново-Урайкино Красноярского района Куйбышевской области. В 1988–1991 гг. учился в медресе «Мир-Араб» города Бухары. Кроме программы медресе посещал уроки Курбанали Ахмедова по книге «Мактубат» Имама Раббани. Во время этих уроков у ʻАбдульахада Мингачева появился интерес к тасаввуфу. В 1989 году в городе Коканде он становится мюридом Ибрахим-джан-ишана. После окончания медресе «Мир-Араб» возвращается в Самарскую область. С 1991 по 1994 г. служит имамом мечети и преподавателем медресе села Алькино Похвистневского района. С 1994 по 1996 г. выполняет обязанности муфтия (председателя ДУМ) Самарской области. С 1996 по 2003 г. учится в университете «Умм аль-кура» г. Мекки Саудовской Аравии, руководит группой паломников. С 2003 года и по сей день является имамом Самарской соборной мечети10.

ʻАбдульахад-хазрат наряду с выполнением обязанностей религиозного деятеля поддерживал духовные связи с Ибрахим-джан-ишаном, с собратьями по тарикату (перс. брадар), посещал также Ришат-хазрата Мусина. После смерти своего наставника Ибрахим-джан-ишана он совершил присягу Наср-ад-дин-ишану. ʻАбдульахад-хазрат ежегодно посещает его в селении Куш-ата. В 2019 году Наср-ад-дин-ишан дает разрешение ʻАбдульахад-хазрату на воспитание мюридов. В настоящее время, кроме выполнения обязанности имама в Соборной мечети, он руководит Мусульманской религиозной группой «Тарикат» (Путь) города Самары. Данная группа имеет здание, которое используется как ханака. Там еженедельно проводятся духовные собрания, мавлид ан-наби, уроки по изучению Корана. Эти духовные собрания регулярно посещают мюриды из Татарстана.

ʻАбдульваджид Саидов

Одним из признанных ханафитских ученых и продолжателей тариката Накшбандиййа-муджаддидиййа-хусайниййа в современном Таджикистане является ʻАбдульваджид-ишан Саидов, среди мюридов которого есть мусульмане из Татарстана. Его родословная, как и у многих известных шейхов тариката, также восходит к Пророку Мухаммаду ﷺ через имама Хусайна (رضي الله عنه). ʻАбдульваджид Саидов родился в 1962 году в селе Кандак Республики Таджикистан. Первоначальные знания по исламским наукам он получил от своего отца ʻАбдуррахман-джан-ишана (1920–1991), который является ключевой фигурой в истории тариката Накшбандиййа на территории советского Таджикистана, муршидом многих религиозных и политических деятелей Республики. Затем он продолжил образование у известных таджикских и среднеазиатских мударрисов (учителей). Разрешение на наставничество в тарикате ʻАбдульваджид-ишан получил от своего отца. В настоящее время он проживает в селении Калʻа-йи Нау Файзабадского района Таджикистана, где имеется медресе и ханака [14, с. 8–10]. Во время посещения Казани ʻАбдульваджид-ишан встречается с мюридами, с его участием проводятся мавлид ан-наби, духовные беседы. Одна из встреч в 2012 году прошла в стенах Российского исламского института, также мероприятия с его участием в 2021 году проводились в мечетях «Салях» и «Апанаевская».

Духовная практика

После вступления на путь духовного совершенствования каждый мюрид получает задания, определенные духовные упражнения (араб. вирд, мн.ч. аврад) от своего наставника. Основным вирдом в тарикате Хусайниййа является тихий зикр (араб. хафи). Этот вид зикра упоминается в Благородном Коране и сунне Пророка ﷺ. Всевышний Аллах сказал: «И поминай Аллаха с трепетом [и надеждой на принятие] и страхом [что твои мольбы не будут приняты] тихо, а не громко, – утром и вечером. И не будь из беспечных [кто забывает о намазе и поминании Аллаха]» [15, 7:205]11. В книге «Ветви веры» (Шуʻаб аль-иман) имама аль-Байхакы (994–1066) приводится следующий хадис: «Лучшее поминание – скрытое. Лучшее пропитание – то, которого достаточно» [16, с. 407].

По мнению Имама Раббани, человек состоит из материи и духа. Под понятием «материя» имеется в виду физическое тело и нафс12. К духовному миру человека относятся пять центров (араб. лятаиф): кальб (сердце), рух (дух), сирр (тайна), хафи (невидимый) и ахфа (скрытый). Для приближения к Всевышнему Аллаху и достижения духовного совершенства человеку необходимо очиститься от завес мрака [17, с. 153]. У каждого центра есть своя точка на теле для совершения зикра. Русскоязычные приверженцы тариката Хусайниййа обычно используют книгу «Рисаля Накшбандиййа» А.А. Абдулкадирова, где подробно расписаны правила совершения тихого зикра и другие виды поклонения, принятые в этом тарикате [18]. Кроме совершения зикра мюриды должны постоянно находится в состоянии ритуального омовения (араб. вуду’ или тахара), ежедневно совершать дополнительные намазы, такие как тахаджжуд, ишрак, духа, читать определенные суры Корана, просить прощения за прегрешения (араб. истигфар). Одним из методов духовного воспитания является также рабита, то есть связь сердец мюрида и муршида. Суть этой практики во всех тарикатах одна: нужно представлять образ шейха, вспоминать его поведение и поступки [3, с. 114–115].

Шейх Мухаммад Амин аль-Курди (ум. 1914) в своей книге «Озарение сердец во взаимоотношении с Ведающим о сокровенном» (Танвир аль-кулюб фи муʻамалят ʻаллям аль-ʻуйуб) пишет, что сердце духовного наставника подобно переполненной чаше весов, которая проливается своей благодатью в сердце ученика, связанного с ним. Через это сердце он получает баракат (благодать), так как его учитель – посредник в обращении к Аллаху, об этом сказано в аятах и хадисах. Например:

«О верующие! Бойтесь Аллаха и ищите средства приближения к Нему» [15, 5:35].

«О верующие! Бойтесь Аллаха [избегая грехов] и будьте с правдивыми [в вере, и выполняйте обещания]» [15, 9:119].

Пророк ﷺ в одном из своих хадисов сказал: «Человек [пребывает] вместе с тем, кого он полюбил» (Муслим), а познавшие Аллаха сказали: «Будь вместе с Аллахом, если ты не в состоянии сделать это, то будь вместе с теми, кто вместе с Аллахом» [19, с.157].

Кроме вышеперечисленного, мюриду важно посещать духовные беседы (араб. сухбат) наставника. В сухбате присутствуют как обучение посредством слова, наставления и назидания, так и обучение через состояние, духовное влияние. В одном из аятов Священного Корана повелевается не общаться подолгу с теми, кто совершает зло против самого себя и способен заразить человека духовной скверной:

«И когда ты увидишь тех, кто рассуждает о Наших аятах [отрицая их истинность, издеваясь над ними или критикуя], то покинь их [встань и уйди от них, чтобы выразить им свое неодобрение], пока они не поменяют тему разговора. А если шайтан заставит тебя забыть об этом [запрете], то не сиди с плохими людьми после того, как вспомнишь [о нем]» [15, 6:68].

Благодаря регулярному духовному общению с наставником мюрид знакомится с хорошими манерами, правилами этики (араб. адаб), избавляется от таких духовных болезней, как двуличие, гордыня, зависть, и приобретает прекрасные нравственные качества. В хадисе Пророка ﷺ сказано: «Верующий является зеркалом верующего» (Абу-Дауд) [3, с. 113-114].

Во время мавлида ан-наби последователи тариката Хусайнийа часто нараспев читают книгу о Пророке Мухаммаде ﷺ на арабском языке Джаʻфара ибн Хасана аль-Барзанджи (1716–1764) «Кыссат аль-мавлид ан-набави». Мюриды ʻАбдульваджид-ишана, кроме совершения намазов и чтения Корана для духовного развития, регулярно читают сборник дуʻа и зикров известного ханафитского богослова имама муллы ʻАли аль-Кари (ум. в 1606) «Величайшая крепость и великолепная молитва» (Хизб аль-аʻзам ва-ль-вирд аль-афхам).

Заключение

Таким образом, в Татарстане существует четыре группы приверженцев тариката Накшбандиййа-муджаддидиййа-хусайниййа. Первая группа – это последователи Ришат-хазрата Мусина (возглавляемые Рамиль-хазратом Хайруллиным), вторая группа – мюриды Курбанали-ишана Ахмедова, к третьей группе относятся мюриды ʻАбдульахад-хазрата Мингачева, четвертая группа – мюриды ʻАбдульваджид-ишана Саидова. Члены каждой группы доброжелательно и уважительно относятся друг к другу, принимают совместное участие в различных религиозных мероприятиях, следуя принципу «Диль ба Ёру даст ба кор» (Сердце должно быть обращено к Богу, а руки должны быть в работе), ведут активный образ жизни, состоятельные мюриды занимаются благотворительностью, оказывают помощь мечетям и медресе. Социальный состав каждой группы разнообразен: преподаватели медресе и имамы, студенты, рабочие разных предприятий и бизнесмены. Следует подчеркнуть, что тарикат Накшбандиййа-муджаддидиййа-хусайниййа, как и другие традиционные тарикаты, способствует распространению нравственных ценностей ислама, развитию духовности в обществе и является противоположностью различным экстремистским течениям.

1. По мнению Ш. Марджани, слово «ишан» происходит от «ышан» (поверь) в тюркских языках. А. Гафуров считает, что слово «ишан» переводится с персидского языка как «они». См.: [2, с. 94].

2. Деятельность данной ветви в Татарстане частично была рассмотрена Р. Сулеймановым. См.: [7].

3. Прозвище дано по выражению, имеющемуся в 256 аяте суры «аль-Бакара».

4. Здесь термин халифа используется в значении «заместитель наставника или суфийского шейха».

5. О связи Ш. Марджани и А. Курсави с Муджаддидиййа см.: [11][12].

6. Настоящее имя Ришат-хазрата, данное ему родителями, – Ришаз.

7. Мероприятие, посвященное рождению Пророка ﷺ, на котором обычно читают суры Корана, саляват, читают проповеди и исполняют нараспев касыды (стихотворные произведения) о Пророке ﷺ.

8. Интервью с Курбанали Ахмедовым, Стамбул, июнь 2023 г.

9. Настоящее имя ʻАбдульахад-хазрата, данное ему родителями, – Авхат (от араб. Аухад).

10. Интервью с ʻАбдульахадом Мингачевым, Самара, август 2024 г.

11. Здесь и далее использован перевод смыслов Корана ДУМ РТ «Калям шариф».

12. Нафс – тонкая биологическая субстанция, эго. Благодаря нафсу человек совершает различные физические действия. Если нафс не подвергнется процессу воспитания, может толкать человека на негативные поступки.

Список литературы

1. Якупов В. Мусульманская культура в общественной сфере. Казань: Издательство «Иман»; 2007. 16 с.

2. Саттаров Г.Ф. Татар исемнәре сүзлеге. Казан: Татарстан китап нәшрияты; 1981. 256 с.

3. Сабиров Н.Р. Тасаввуф. Учебное пособие. Казань: РИИ; 2021. 207 с.

4. Абдул-Кадыр Иса. Что нужно знать о суфизме (Истина суфизма). Саадуев М.-Р. (пер. с араб.). 3-е изд. М.: ИД «Ансар»; 2012. 288 с.

5. Хасан Камиль Йылмаз. Тасаввуф и тарикаты. Пер. с турец.. М.: САД; 2007. 300 с.

6. История мусульманской мысли в Волго-Уральском регионе. Учебное пособие. Казань: Издательство ДУМ РТ; 2009. 376 с.

7. Сулейманов Р. Суфийское братство шейха Ришата Мусина в Татарстане: численность, особенности религиозной группы, степень влияния на мусульманскую умму региона. Мусульманский мир. №3. Казань. 2017. С. 26–32.

8. Михаэль Кемпер. Суфии и Ученые в Татарстане и Башкортостане. Исламский дискурс под русским господством. Пер. с немецкого. Казань: Российский исламский университет; 2008. 675 с.

9. Najdat Toʻsun. Oltin halqa [Матн]. Toshkent: «Qamar-media» nashriyoti; 2022. 224 b.

10. Шихабутдин Марджани. Верность предшественникам и приветствие потомкам : Перевод с арабского избранных биографий, исследование, комментарии, факсимиле разделов о Волго-Уральском регионе. Казань: Магариф-Вакыт; 2022. 856 с.

11. Шагавиев Д.А. Шигабутдин Марджани как суфий. Минбар. Исламские исследования. 2008;1(1):35–46.

12. Шагавиев Д.А. Шигабутдин Марджани и Габденнасыр Курсави: отношение к суфизму. Габденнасыйр Курсави: дини мирас hәм татар мәгърифәтчелеге. Габденнасыр Курсави: богословское наследие и татарское просвещение : материалы научной конференции (Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, 27 мая 2015 г.). Долгов А.А. (сост.). Казань: ИД «Мирас»; 2015. С. 52–58.

13. Бабаджанов Б.М. Хусайнийа. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 2. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН; 1999. С.98-99.

14. Дюдуаньон Стефан А. ʻАбд ар-Рахман-джан. Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь. Вып. 5. М.: Вост. лит.; 2012. С. 8-10.

15. Калям Шариф. Перевод смыслов. Казань: Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие»; 2000. 652 с.

16. Абу-Бакр Ахмад ибн аль-Хусайн аль-Байхакы. Шуʻаб аль-иман. Бейрут: Дар аль-кутуб аль-ʻильмиййа; 2004. 551 с.

17. Ахмад ибн ʻАбд-аль-Ахад ас-Сирхинди аль-Фарукы ан-Накшбанди. Аль-Мактубат ар-Раббанийа. Бейрут: Дар аль-кутуб аль-ʻильмиййа; 2015. 502 с.

18. Абдулкадиров А.А. Рисаля Накшбандийа. Чебоксары: Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия»; 2011. 139 с.

19. Мухаммад Амин аль-Курди аль-Ирбили. Танвир аль-кулюб фи муʻамалят ʻаллям аль-ʻуйуб. Бейрут: Дар аль-кутуб аль-ʻильмиййа; 2015. 644 с.

Об авторе

Н. Р. СабировРоссия

Нияз Рустемович Сабиров, доцент, доцент кафедры, кандидат исторических

наук, имам-хатыйб Апанаевской мечети, директор издательства «Иман»

кафедра религиозных дисциплин; кафедра теологии

Казань; Болгар

Рецензия

Для цитирования:

Сабиров Н.Р. Тарикат Накшбандиййа-муджаддидиййа-хусайниййа в современном Татарстане: представители и духовная практика. Minbar. Islamic Studies. 2024;17(4):860-876. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2024-17-4-860-876

For citation:

Sabirov N.R. Tariqa Naqshbandiyyah-Mujaddidiyah-Husayniyyah in modern Tatarstan: representatives and spiritual practice. Minbar. Islamic Studies. 2024;17(4):860-876. (In Russ.) https://doi.org/10.31162/2618-9569-2024-17-4-860-876

JATS XML