Перейти к:

Знание и действие в творчестве Фарид ад-Дина Аттара (количественные методы анализа)

https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-2-315-339

Аннотация

Знание и действие – важнейшие категории исламской мысли, однако применительно к персидскому суфийскому материалу они если и были рассмотрены в академической литературе, то довольно фрагментарно. Особенно малоизученным в этом отношении остается наследие Фарид ад-Дина Аттара.

Цель статьи – исследование того, как знание, действие и связанные с ними категории (познание и очевидность) рассматриваются в творчестве Фарид ад-Дина Аттара.

Объектом исследования является корпус текстов средневекового автора.

Для формирования корпуса была проведена атрибуция поэтического наследия Аттара по методу Дельты Берроуза. На основании матрицы совместной встречаемости из корпуса сочинений Аттара были выбраны наиболее репрезентативные цитаты, представляющие интересующий нас тезаурус. Одной из сопутствующих задач было тестирование на конкретном материале методологии комбинированного чтения, сочетающего «дальнее чтение» и «пристальное чтение», полагаем, что такая методология отчасти нивелирует фактор субъективности при отборе цитат для анализа. Было установлено, что средневековый автор не стремится к утверждению рационализма; напротив, его цель – призвать читателя к мистическому сверхрационализму, к преодолению частного знания ради познания метафизической Тайны. Однако для него принципиально важна практическая составляющая данного опыта. Это не пассивность мистического детерминизма, которой зачастую характеризуют суфизм, а призыв к активному действию, которое осмысляется автором в понятиях мужественности, воинского подвига и самопожертвования.

Ключевые слова

Для цитирования:

Лукашев А.А. Знание и действие в творчестве Фарид ад-Дина Аттара (количественные методы анализа). Minbar. Islamic Studies. 2025;18(2):315-339. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-2-315-339

For citation:

Lukashev A.A. Knowledge and Action in the Works by Farid al-Din Attar (Quantitative Analysis Methods). Minbar. Islamic Studies. 2025;18(2):315-339. (In Russ.) https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-2-315-339

Введение

Знание и действие представляют собой пару категорий, без преувеличения играющих ключевую роль в исламской мысли. Уже в Коране Роузентал насчитывал около 750 вхождений слова «знание» (‘илм)1 и его производных [1, с. 36], что делает эту лексему одним из наиболее частотных слов коранического корпуса. Н.С. Кирабаев утверждает, что знание было «определяющим фактором и отличительной чертой средневековой мусульманской культуры и философии» [2, с. 205]. Учитывая то, что в исламе не было привычного нам разделения на светское и духовное, понятие «знание» в исламской культуре имело ярко выраженную религиозную окраску. Уже в Коране мы видим, что понятия «вера» и «знание» тесно взаимосвязаны2. Сложно дать какое-то общее для исламской мысли определение знания, только Ф. Роузенталь в классической работе «Торжество знания» приводит более сотни определений [1, с. 67–83]. В кораническом тексте, по мнению Ф. Роузентала, значение слова ‘илм было аналогичным греческому gnosis, на раннем этапе то же значение имело синонимичное ‘илм слово ма‘рифа, и лишь позднее у ряда авторов оно приобрело значение «тайное знание» [1, с. 41], хотя доминирующим осталось более широкое значение познания как «схватывания». В мистицизме, и не только, ‘илм было тесно семантически связано со словом «свет» (нӯр). Кроме того, коранический термин йак̣ӣн (аподиктичность, убежденность) со временем начал функционировать как синоним для ‘илм и ма‘рифа [1, с. 167].

Типологии понятия «знание» (‘илм) в исламской мысли довольно разнообразны, но одной из наиболее распространенных можно считать классификацию ал-Бакиллани, различавшего знание изначальное (к̣адӣм), божественное и возникшее (мух̣дас̱), то есть относящееся к тварному. Последнее он разделял на знание необходимое (д̣арӯрӣ) и спекулятивное (наз̣ар, истидла̄лӣ) [1, с. 213–214].

Важной темой является вопрос об элементе предопределённости в человеческом знании. Принципиальная несоизмеримость божественного и человеческого знания заявлена уже в Коране: «Он знает и то, что есть пред ними, и то, что за ними, и чего сами они своим знанием не постигают» (Коран, 20:110) [3]. И уже у ат-Тирмизи (824–892) мы можем узнать, что «Бог дает прозрение в религиозных вопросах тем, кому пожелает» [1, с. 99]. Таким образом, человеческое знание происходит от Бога и проявляется в первую очередь как знание о божественном единстве [1, с. 107–108]. Однако не стоит переоценивать значение такого мистического взгляда на исламскую мысль. Классические авторы признавали наличие иных форм знания, кроме мистического или метафизического, в частности, «приобретаемые знания» (ал-‘улӯм ал-муктасаб) признавались формой человеческого действия, что свидетельствует о возможности автономного познания.

Дополнительным подтверждением могут служить слова имама ал-Малика (ок. 710–795): «Знание заключается не в большом количестве передаваемого материала, это свет, который Бог поместил в сердцах людей» [1, с. 85]. Неслучайно уже ал-Бухари выносит раздел о знании в начало своего сборника «Сахих», а впоследствии большинство исламских теоретиков начинали раздел, посвящённый единобожию (тавх̣ӣд), с рассмотрения теории знания. К таковым можно отнести и ал-Матуриди (853–944), и ал-Газали (ум. 1111), и Ибн Араби (1165–1240), и персидских поэтов (Санаи (ум. ок. 1131 г.), Шабистари (1288–1321) и др.). Так же поступал и Аристотель, начиная «Метафизику» с темы знания. Он же в «Никомаховой этике» рассуждал о необходимости того, чтобы благие знания воплощались в соответствующих действиях (Никомахова этика, 1179b 35) [4, с. 287].

Для мусульманской же этики неотделимость знания от действия была центральной идеей [1, с. 81]. Несмотря на то, что интеллигибилии известны Богу от начала времен, их обретение – человеческое действие, иначе человек не мог бы ошибаться, и бессмысленным было бы вменять ему в обязанность познавать Господа. Кроме того, ввиду той значимости, которую в суфизме играла религиозная практика, тема совмещения знания и действия неоднократно поднималась уже в трудах Хариса ал-Мухасиби (ум. 857) в контексте утверждения необходимости исполнения религиозных предписаний [1, с. 179]. Персидская суфийская поэзия была частью данной интеллектуальной среды; неудивительно, что в той или иной степени в ней проявляются упомянутые подходы к рассмотрению знания и действия.

Анализу того, как именно ключевые суфийские авторы, и в первую очередь Фарид ад-Дин Аттар (ок. 1145–1221), рассматривали данный вопрос, посвящена настоящая статья.

Количественные методы анализа корпуса Аттара

Фарид ад-Дин Аттар относится к числу величайших суфийских поэтов, это фигура первой величины для персидской литературы наряду с такими авторами, как Хаким Санаи и Джалал ад-Дин Руми. Его можно считать своеобразным «соединительным звеном» традиции персоязычной суфийской дидактической поэзии (мас̱навӣ).

Наследие Аттара довольно велико. Можно найти утверждения, согласно которым его перу принадлежит 114 произведений (по количеству сур Корана) и даже больше [5, с. 26]. Авторство великого нишапурца в отношении всего семи поэтических произведений у исследователей не вызывает сомнений. Это «Асрар-нама», «Илахи-нама», «Мантак ат-тайр», рубаи «Мухтар-нама», «Мусибат-нама», а также поэтический диван, включающий газели, касыды, рубаи и тарджи‘ат [5, с. 26].

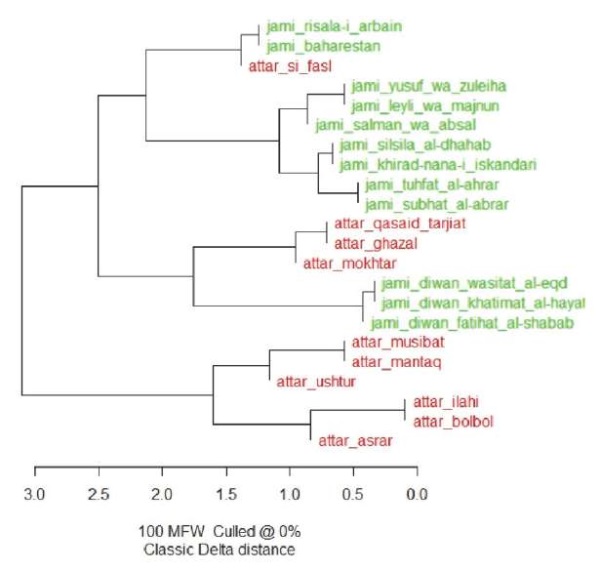

Рис. 1. / Fig. 1

Известен ряд поэм, в отношении атрибуции которых существует научная дискуссия. Это, в первую очередь, «Булбул-нама», «Си фасл» и «Уштур-нама», поэтому, прежде чем приступать к анализу корпуса текстов автора, необходимо определиться в вопросе их авторства.

Мы проанализировали доступные произведения Аттара, используя метод Дельты Берроуза, при помощи программы R-Stylo. Для большей наглядности мы объединили корпусы текстов Аттара и более позднего автора – Абд ар-Рахмана Джами (1414–1492), получив следующую картину (см. Рис. 1). Здесь отчётливо видно, что данная метрика абсолютно чётко по стилю различила произведения Аттара и Джами, более того, кластеризация корпуса показывает различие по стилю между поэмами (мас̱навӣ) Аттара и произведениями малых жанров (г̣азал, руба̄‘ӣ, тарджӣ‘а̄т).

«Илахи-нама» и «Булбул-нама» оказываются стилистически идентичны, степень стилистического различия «Уштур-нама»3 по отношению к «Мусибат-нама» и «Мантак ат-тайр» приблизительно соответствует стилистическому различию между «Асрар-нама» и «Илахи-нама». И только «Си фасл» оказывается ближе по стилю к позднему Джами, что можно считать одним из показателей того, что «Си фасл» – поздняя подделка. Таким образом, мы удаляем из корпуса только поэму «Си фасл» как очевидно подложную.

Российский читатель на сегодняшний день из поэтических произведений Аттара располагает полным переводом «Илахи-нама» [6], фрагментами перевода «Мантак ат-тайр» [7] и «Асрар-нама» [8]. Перевод и исследование всего наследия великого поэта – задача, решить которую не под силу одному человеку. Вместе с тем любые попытки теоретического обобщения всегда будут сталкиваться с проблемой репрезентативности интерпретируемых фрагментов. Иными словами, когда исследователь пишет статью по отдельно взятой проблеме, он опирается на комплекс цитат, но никак не обосновывает механизм их отбора. Читатель вынужден принимать на веру, что исследователь, опираясь на свой опыт, выбрал не случайные цитаты, которые красиво вписываются в его теорию, а цитаты, которые действительно важны для того, чтобы представить позицию автора по рассматриваемому вопросу. Более того, даже сам исследователь, если он не перевёл весь объём исследуемых текстов (обычного беглого чтения бывает недостаточно для корректного понимания), не может быть абсолютно уверен в репрезентативности отобранных цитат.

Количественные методы же, при всей их ограниченности, позволяют извлекать данные для анализа из полного корпуса текстов автора. Конечно, статистика как таковая не сообщает нам ничего, кроме числовых данных, которые сами должны интерпретироваться исследователем и получать эмпирическое подтверждение в виде перевода и анализа фрагментов текста, чья репрезентативность, в свою очередь, должна быть обоснована статистическими данными. Статистика служит обоснованием для выбора цитаты, а цитата – материалом для анализа семантических связей.

Таким образом мы комбинируем два подхода к исследованию текстов: «дальнее чтение» (distant reading)4 и «пристальное чтение» (close reading). Если «пристальное чтение» – хорошо всем знакомый классический подход к исследованию текстов, когда в фокусе внимания исследователя находится конкретный фрагмент текста, то «дальнее чтение» предполагает такую оптику, когда предметом рассмотрения оказываются значительные по объёму наборы данных. Наш подход можно назвать «комбинированным чтением». Одним из его преимуществ является снижение субъективного фактора при отборе цитат: исследователь использует для анализа не просто понравившуюся цитату, а цитату, отобранную на основании статистических данных. Мы выбираем цитату, учитывая не её соответствие обосновываемой гипотезе, а её релевантность корпусу текстов автора.

На сегодняшний день существуют несколько инструментов для машинного анализа семантики текстов. Применимость всех этих инструментов ограничена. Следуя замечанию О.В. Алиевой относительно того, что «освоение любых алгоритмов должно сопровождаться рефлексией об их теоретических импликациях и оправданности в конкретном исследовательском контексте» [12, с. 294], мы избрали как основной наиболее простой метод количественного анализа совместной встречаемости слов.

В качестве основных ключевых слов для анализа в рамках данной статьи мы взяли слова ‘амал и ‘илм, то есть «знание» и «действие», а также связанные с ними «познание», «очевидность». Корпус, использованный для анализа, насчитывает 575 297 слов. FAIR-данные были получены из библиотеки сайта «Ганджур»5, где они хранятся в формате fb2. Датасет переведен в формат txt (кодировка UTF-8), разделен на подкорпусы (отдельные поэмы Аттара), в подкорпусах удалены оглавления произведений. Этот относительно небольшой корпус для «дальнего чтения» можно условно охарактеризовать как «средние данные». Для анализа статистики мы использовали алгоритм подсчета совместной встречаемости слов (окно 40 токенов6), в рамках которого набор данных был подвергнут токенизации (за токен принято слово, чьи границы заданы знаками пробелов), удалены абзацные отступы, знаки препинания и стоп-слова. Для этих действий был использован код, специально написанный нами на языке Python7:

В результате мы получаем список из пятнадцати наиболее частотных коллокаций ключевого слова.

Однако полученные данные нуждаются в проверке того, насколько закономерна их «встреча» в наборе данных. Иными словами, следует установить: полученные слова встречаются вместе случайно или автор склонен употреблять их в одном контексте, что позволяет предположить наличие семантической связи между ними. Отчасти эта проблема решается за счёт цитирования фрагментов, где встречаются интересующие нас коллокации. На примере конкретной цитаты можно установить наличие/отсутствие связи между ключевыми словами и её характер, а также проанализировать отношения между интересующими нас словами в контексте отдельно взятого фрагмента.

Поиск в корпусе по набору ключевых слов позволяет получать уникальные цитаты, где встречается подавляющее большинство интересующих нас ключевых слов, и далее мы уже методом пристального чтения можем проанализировать семантические связи между ними.

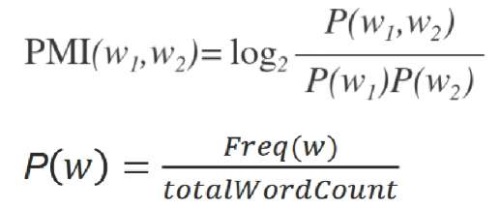

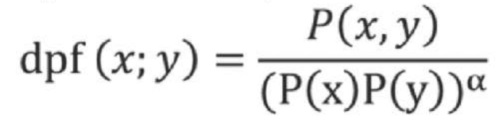

Однако существуют и цифровые инструменты, которые позволяют оценить степень случайности совместной встречаемости ключевых слов во всем исследуемом корпусе, а не только в отдельно взятой цитате. В первую очередь речь идет о метрике PMI – Pointwise Mutual Information (PMI)8. Она вычисляется по формуле, представленной на Рис. 2., и используется для оценки ассоциации между двумя словами в тексте. Здесь w1 и w2 – ключевые слова, а P – вероятность, с которой они встречаются вместе или по отдельности. Полученное положительное число будет свидетельствовать о положительной ассоциации между словами, а отрицательное – об отрицательной. Эта метрика прекрасно работает на большом объеме данных с высокочастотными словами. В нашем случае она дает завышенные показатели, и мы вынуждены прибегать к «сглаженной» версии этой метрики – фактору дистрибутивной вероятности DPF (Distributional Probability Factor, Рис.3), которая учитывает фактор низкой частотности ключевых слов для исследуемого набора данных и рассчитывается по формуле, отображенной на Рис. 2. «Показатель степени α — параметр чувствительности – число в диапазоне от 0 до 1, где 1 соответствует PMI без сглаживания» [12, с. 55]. Имеется пример кода на языке R9 для вычисления данной метрики. Мы перевели его на язык Python и адаптировали под наши задачи так, чтобы рассчитывать DPF с учетом направления связи между ключевыми словами10.

Рис. 2. / Fig. 2.

Рис. 3. / Fig. 3.

Знание и действие в творчестве Фарид ад-Дина Аттара

Вооружившись описанными инструментами, можно приступить к анализу данных.

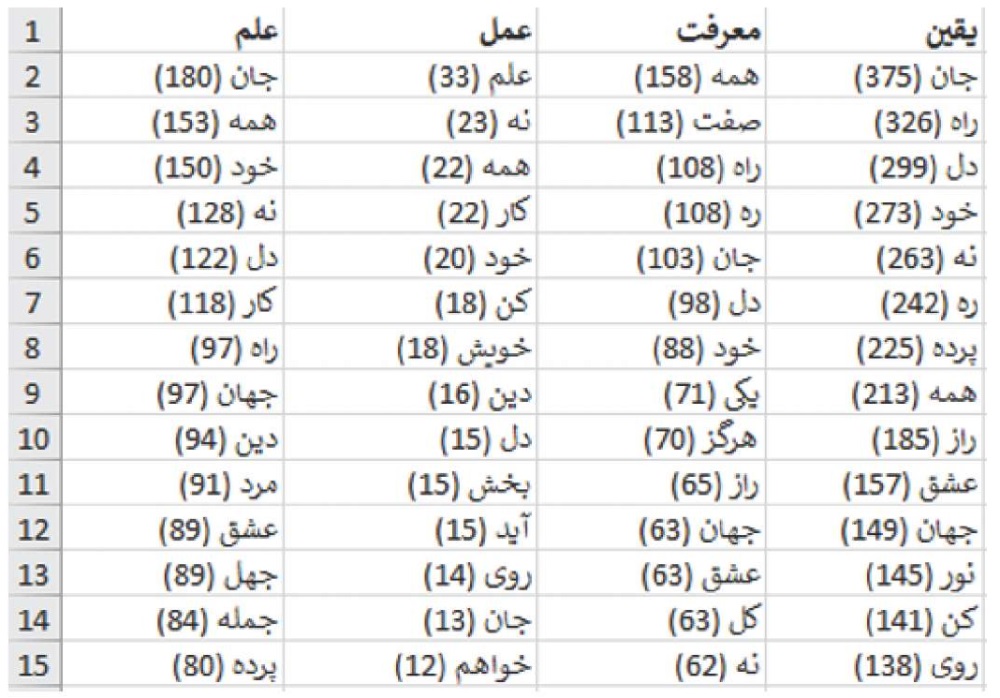

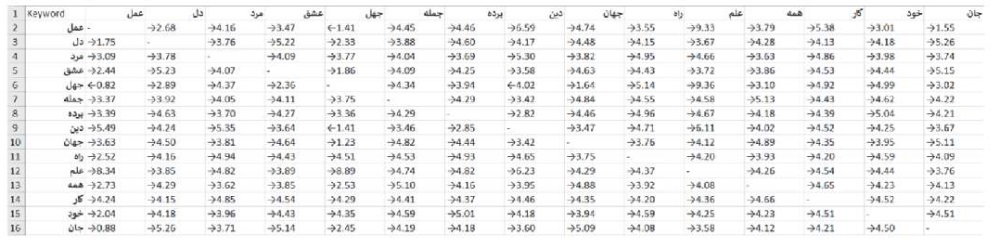

Таблица 1. / Тable 1

Коллокационная матрица

Collocation matrix

Для начала построим матрицу коллокаций для слов «действие», «знание» и его синонимов: «познание» (ма‘рифат) и «аподиктичность» (йак̣ӣн) (Табл. 1)11. В таблице приводятся наиболее частотные коллокации ключевых слов с показателем их вхождений в исследуемом корпусе.

Конкретные числовые значения нужны нам скорее для наглядности; существенно важнее та позиция, которую конкретный токен занимает в таблице совместной встречаемости. В таблицу, естественно, несмотря на фильтрацию попадают и слова, которые не значимы для данного исследования, как, например, слово на(х)/нох, которое в зависимости от контекста может означать «нет», «девять» или «положи/установи».

Первое, на что можно обратить внимание, – слово «знание» идет начальной коллокацией слова «действие», что весьма показательно: в подавляющем большинстве контекстов Аттар пишет о действии в его связи со знанием. То, что соседство слов «знание» и «действие» не случайно, можно дополнительно подтвердить за счет индекса PMI, который для этой пары чрезвычайно высок: 10,462, что свидетельствует об уникальности коллокации: вероятность того, что эти слова встретятся в корпусе вместе, более чем в 1000 раз выше, чем что они встретятся по отдельности. Метрика DPF также дает весьма высокие показатели вероятности совместной встречаемости этих слов в рассматриваемом корпусе: показатель DPF от знания к действию будет 8,34, в обратном направлении – 9,33. Высокие показатели DPF позволяют предполагать высокую степень семантической связанности между рассматриваемыми словами, а незначительное различие в показателях в зависимости от направления позволяет предположить, что слово «действие» может чаще выступать источником ассоциации по отношению к слову «знание», чем «знание» по отношению к «действию». Безусловно, на этот показатель прежде всего влияет различие данных слов по частотности употребления в корпусе.

Если мы посмотрим DPF для всех коллокаций слова «знание», то и здесь мы увидим высокую степень ассоциации12:

Табл. 2 /Table 2.

Таблица индекса DPF для коллокаций слова «знание» (‘илм)

DPF index table for the collocations of the word “knowledge” (‘ilm)

Стрелочками в таблице указано направление ассоциации.

Аналогичная картина будет и с другими коллокациями: нет ничего удивительного в том, что, если слова часто встречаются в корпусе совместно, их встреча, как минимум, не случайна.

Анализ причин колебания значения DPF в рамках каждой отдельно взятой пары ключевых слов может быть предметом специального лексикологического исследования. Нам же важно продемонстрировать высокую степень связанности данных ключевых слов. Мы не будем здесь приводить DPF метрику для всех исследуемых коллокаций, полагаем, что данного примера вполне достаточно для доказательства неслучайности коллокаций в матрице совместной встречаемости, приведенной в Табл. 1.

Мы уже отмечали, что Аттар, как и многие его предшественники, исходил из необходимости сочетания знания и действия13. Работая с текстами средневекового автора, исследователь не может не обратить внимания на частотность контекстов, где он говорит о единстве действия и знания, однако теперь машинный анализ позволяет нам привести статистическое подтверждение частотности такого рода контекстов.

Если же мы будем анализировать контексты слова «знание» (‘илм), то здесь уже увидим иную картину: слово «действие» (‘амал) вообще не попадает в выборку. Это связано с меньшей частотностью употребления в корпусе сочинений Аттара слова ‘амал, чем слова ‘илм. Слово ‘амал, конечно, появится в выборке, когда очередь дойдёт до слов с показателем в 23 вхождения.

Обратим внимание на то, что сами эти термины – «знание» и «действие» – существенно различаются по количеству вхождений в корпусе Аттара. Различие по частотности между ‘амал и ‘илм чуть более чем в десять раз – 34 против 308 вхождений соответственно. При всей важности идеи совмещения знания и действия на знании в творчестве Аттара сделан совершенно очевидный акцент. Показательно и то, что набор наиболее частотных коллокаций у этих слов не сильно различается. Для ключевых слов «знание» и «действие» общими будут токены «сам», «религия», «сердце», «мир», «душа».

Самыми частотными коллокациями ключевого слова «знание» в подборке в порядке убывания частотности оказываются слова: душа (джа̄н), весь (хама), сам/свой (х̱ӯд), сердце (дил), дело (ка̄р), религия (дӣн), путь (ра̄х) – наглядное свидетельство того, что Аттара в первую очередь интересует именно религиозно-мистическое знание.

Приведём в качестве примера отрывок из поэмы Аттара «Поэма о тайнах», где встречается большинство из самых частотных коллокаций для ключевых слов «знание» и «действие» (для наглядности они выделены полужирным шрифтом):

Если бы ты шел по пути религии,

Ты бы страдал от своей не-мужественности (на̄мардӣ).

Всякий, кого охватила боль по [духовному] деланию (дард-и ка̄р бигирифт)14,

[Божественный] Возлюбленный (дилда̄р) овладел всеми его душой и сердцем.

Если однажды тобой овладеет такая боль,

Знание об аподиктическом (‘илм ал-йак̣ӣн) станет для тебя самим аподиктическим (‘айн ал-йак̣ӣн).

Всякий мужчина на этом пути приходит к боли [сердца],

Ибо вечное приданое (ка̄вӣн) невесты – боль15.

Речь, что возникает из [мистической] боли [сердца],

Делает мужчиной всякого, кто ее слышит.

Речь, что происходит от правдивого изречения знания,

Есть требование (дарх̱ва̄ст) к нам от людей сердца (мистиков. – А.Л.).

И если ты, друг, обладаешь божественным (ладуннӣ) знанием16,

Твое знание будет ядром, а наше знание – скорлупой.

Обладая знанием, действуй в [соответствии со] своим знанием,

Знанием и действием открывай (х̣алл) затем тайны (асра̄р) [14, с. 142].

Итак, данный фрагмент включает в себя сразу около половины самых частотных коллокаций для слов «знание» и «действие», что позволяет считать его уникальным с точки зрения репрезентации тезауруса выбранных ключевых слов. В нем также встречается и синоним ‘илм/ма‘рифат - йак̣ӣн (аподиктичность) в одной генетивной конструкции со словом ‘илм (для наглядности мы его также выделили полужирным шрифтом). Следует отметить, что словосочетание ‘илм ал-йак̣ӣн относится к кораническим терминам и функционирует как устойчивое словосочетание.

Хотя Аттар, как и большинство его единомышленников, не отвергал общую для большинства исламских мыслителей систему онтологии, где разум и божественное знание занимают соответствующие им места, средневекового автора интересовало преимущественно мистико-антропологическое измерение вопроса метафизики действий. Знание для него — это в первую очередь религиозно-мистическое знание Единого Бога, которое оказывается условием для постижения Истины. Знание выступает в качестве основы для действия, обеспечивая его успех.

Важную роль в его рассуждениях играет эротическая составляющая: переживание истинного знания Аттар описывает через образ любовной боли, которую испытывает влюбленный, чувствуя себя недостойным своего Мистического Возлюбленного. Врожденное знание блага делает человека влюбленным в источник блага, а вместе знание и любовное стремление оказываются основой действия, поступка, что роднит взгляды Аттара с построениями Ибн Сины и неоплатоников, исходивших из того, что источником движения, в частности небесных сфер, является страстное устремление (ташвӣк̣) душ [16, с. 474]. В этом контексте понятнее становятся слова Аттара о свободе выбора:

В любви оставь свободу выбора (их̱тийа̄р):

Быть влюбленным не выбирают [17, с. 206].

Действительно, если рассматривать идеальную ситуацию, то человек действует в соответствии со знанием (данным ему Богом), направляя свое могущество (также дарованное Богом)17 на осуществление деяния своей волей. Роль последней здесь играет страстное влечение к объекту любви, так что о волюнтаризме здесь говорить не приходится. Цель – осуществить переход от ‘илм ал-йак̣ӣн (знание об аподиктическом) к ‘айн ал-йак̣ӣн – самой аподиктичности, чтобы, обладая аподиктическим знанием метафизических тайн, действовать в соответствии с этим знанием.

Близким по значению к слову «знание» (‘илм) является «познание» (ма‘рифат). На заре ислама эти слова были синонимами, однако со временем ма‘рифат приобрело более специальное, мистически окрашенное значение. В поэме «Уштур-нама» есть фрагмент, где Аттар поет гимн познанию ма‘рифат, по которому можно составить общее представление о том, как средневековый автор понимает этот термин. Далее мы приведем отрывок, где встречается максимальное количество ключевых слов из списка наиболее частотных его коллокаций. Это слова путь (ра̄х), душа (джа̄н), сердце (дил). Также в этом фрагменте встречаются другие ключевые слова, концептуально близкие к понятию «знание», это «аподиктический» (йак̣ӣн) и «свет» (нӯр).

Познание есть обретение пути к мудрости (х̣икмат),

Поспешание к ней.

<…>

Если бы не было познания и у Сифа,

Как бы он встал на [мистический] путь без стоянки [познания]?!

Если бы не было познания и у Халила (Авраама. – А.Л.)

Как бы он поставил душу и сердце на путь «сабӣл»18?!

Если бы не было познания у Аййуба (Иов. – А.Л.),

Что было бы со всеми этими его страданиями (зах̣мат)?!

Если бы не было познания у Исхака (Исаака. – А.Л.),

Как бы возжелала (мушта̄к̣) его душа убийства?!

Если бы не было познания у Закарии (Захарии. – А.Л.),

Как бы он в тот момент пожертвовал жизнью (джа̄н)?

Если бы не было аподиктическим (йак̣ӣн) познание Мусы (Моисея. – А.Л.),

Как бы свет (нӯр) проявления стал проводником (ра̄х бӣн, досл. «ведающим путь»)?! [9, с. 173]

Мы привели ограниченный фрагмент с восхвалением Аттаром познания из поэмы «Уштур-нама». Целиком отрывок, где Аттар подробно рассуждает о познании, занимает более тридцати бейтов подряд, кроме того, он неоднократно возвращается к этой теме в других местах поэмы. В данном случае мы можем увидеть на примере относительно небольшого фрагмента, в каком контексте Аттар употребляет интересующие нас ключевые слова. Причем здесь же мы встречаем и слово «свет», которое упоминали в начале статьи как одно из наиболее семантически близких для слов «знание» и «познание».

Обратившись непосредственно к тексту отрывка, мы увидим, что познание для Аттара есть активное стремление к мудрости. Последняя в суфизме связывается с божественной самостью и предполагает восхождение от познания этого мира к познанию его Творца [19, с. 326]. Показательно, что несмотря на «процессуальное» определение познания в начале рассматриваемого фрагмента как «обретение», «поспешание», то есть активное стремление, движение к мудрости, в большей части цитаты познание выполняет функцию атрибута, условия для успешности миссии каждого отдельно взятого пророка. В этом познание ма‘рифат, действительно, выполняет роль, аналогичную ‘илм (знание). В теории действия, на которую опирались такие авторы, как Санаи, Аттар, Руми, воля направляет могущество на совершение акта на основании имеющегося у субъекта знания. В этом можно увидеть элемент детерминации, поскольку универсальным источником знания является Бог. На примере данного отрывка мы также видим, что душа и сердце в человеке выступают получателями знания, а также тем, что благодаря полученному знанию стремится к источнику знания – Богу.

Субституирование слова «знание» (‘илм) словом «познание» (ма‘рифат) в фразеологеме «знание об аподиктическом» (‘илм ал-йак̣ӣн) является свидетельством их синонимичности.

Важной коллокацией слова «познание» является также «атрибут» (с̣ифат), это вторая по частотности коллокация, но в ее окружении мы находим не так много частотных коллокаций из колонки «познание» (Табл. 1). Слова «познание» и «атрибут» семантически связаны, поскольку для Аттара познание мира есть, прежде всего, познание атрибутов19.

Теперь обратимся к коллокациям слова «аподиктичность» (йак̣ӣн). Оно означает совершенно убедительное знание [19, с. 804].

Если мы обратимся к корпусу сочинений Аттара, то там обнаруживается фрагмент, где встречается 9 из 15 приведенных в таблице коллокаций, причем представлены самые частотные из них. Это еще один фрагмент из «Уштур-нама»:

Следуй по пути (ра̄х кун), пока, возможно, не достигнешь [Друга],

[Пока], возможно, не получишь свое желаемое.

Поскольку в твоих руках [возможность] отдать свою душу (жизнь. – А.Л.),

Или душу отдай, или пройди весь предстоящий путь.

Поскольку в твоих руках [возможность] сжечь себя,

Ты должен обучиться [мистическому] делу у Него (Друга. – А.Л.).

Поскольку в твоих руках [возможность], чтобы так рисковать душой (жизнью. – А.Л.),

Непросто дело тех, кто так душой рискует.

Поскольку это в твоих руках, то рискни душой,

Распахни покрывало, что перед (рӯй) самим [собой].

Поскольку [это] в твоих руках, из многих сомнений

Сделай винокурню последних времен.

Достижение Друга предпочти своей душе,

Пока однажды ты не узришь, как достигнешь Друга.

Пожертвуй (ис̱а̄р кун) своей душой, о, несведущий,

Чтобы ты сгорел, и не осталось следа [от твоего «я»].

Стань подобным Ему (Другу. – А.Л.), тем самым достигни [Друга] -

Говори от [лица] Истины и слушай Истину.

Если захочешь, это положение останется открытым для тебя,

Не трепещи, когда узришь саму Тайну (ра̄з).

[Или] если захочешь, [Тайна] останется за твоей завесой,

[Завесой] тебя, потерявшего несколько сказанных слов.

Я все это рассказал тебе, о сердце, узри [Истину],

Преодолей себя, чтобы сомнение превратилось в аподиктичнность.

Все это я сказал тебе, душа [моя],

[Но мои слова тебе, как] завеса нескольких языков для речи.

[9, с. 208]

Данный фрагмент нуждается в подробном комментарии, который мы не можем здесь привести ввиду ограниченности объема статьи, поэтому сделаем акцент на значимых моментах. Прежде всего, нам важно, что здесь мы видим семантическое окружение самого слова йак̣ӣн, а не фразелогемы ‘илм ал-йак̣ӣн. Для удобства наиболее частотные его коллокации выделены жирным шрифтом.

Первое, на что мы обращаем внимание, это то, что очевидность противопоставляется сомнению (гума̄н). Сомнение эмоционально негативно окрашено, его следует превратить в очевидность, то есть от сомнений перейти к совершенной убежденности. Для этого нужно преодолеть себя, «пожертвовать душой», то есть жизнью, «рискнуть» ею, «отдать» ее, «сжечь» ее, в общем, лишиться себя. То, что отделяет мистика от метафизического Друга, – это «твоя завеса», то есть опять же завеса человеческого «я», которую он призван раскрыть, чтобы достичь Друга, соединиться с ним, и в этом будет заключаться сама мистическая Тайна.

В данном фрагменте аподиктичность (йак̣ӣн) предстает формой мистического знания метафизической Тайны, знания принципиально не философского (не предполагающего какого бы то ни было сомнения). Вместе с тем мы видим здесь и то, что выбор человеком пути к этому знанию вполне свободен, Аттар многократно акцентирует на этом свое внимание, прямо говорит о том, что все в руках человека. Тем не менее этот выбор ограничен двумя вариантами: полный отказ от себя ради достижения совершенной уверенности или пребывание за завесой своего «я». Если мы вспомним, что слово «неверие» (куфр), наряду со значением «отрицание», имеет также значение «скрывание», в том числе и скрывание за завесой, то становится понятно, что такой выбор для Аттара равносилен неверию. Как бы то ни было, верный выбор требует от человека не простого принятия внешней по отношению к себе воли, но активных действий по преодолению своего «я». Это путь мужчины, путь отважного воина, о чем Аттар заявляет, как понятно из всех трех приведенных выше фрагментов. Даже упоминание коранического слова «путь» (сабӣл) отсылает нас к джихаду как борьбе на «пути Аллаха».

Осталось обратить внимание на еще одно немаловажное обстоятельство. Если мы внимательно рассмотрим Табл. 1, то увидим, что подавляющее большинство коллокаций интересующих нас ключевых слов повторяются во всех столбцах. Это означает, что в творчестве Аттара присутствует доминирующий дискурс, тематическое поле которого включает наиболее частотные слова корпуса. Эти же слова мы можем обнаружить как коллокации интересующих нас ключевых слов. Однако они свидетельствуют не столько о семантическом поле самих исследуемых слов, сколько о том дискурсе, в который они инкорпорированы. Чтобы это подтвердить, приведем список из двадцати самых частотных слов корпуса:

جان: 3646

دل: 3158

خود: 2931

نه: 2087

همه: 1865

عشق: 1753

روی: 1519

ره: 1476

جهان: 1463

کار: 1429

عالم: 1379

خون: 1332

راه: 1262

خویش: 1184

دست: 1051

مرد: 1035

دم: 999

پر: 991

خاک: 985

حق: 966

Здесь мы для наглядности выделили полужирным коллокации из Табл. 1. Даже приведенные отрывки говорят о том, что Аттар, прежде всего, призывает своего читателя к тому, чтобы его душа/сердце освободилась от пут/завесы своего «я» и, движимая страстью, соединилась с мистическим Другом в опыте трансцендирования. Конечно, в этом не обойтись без таких фундаментальных, хотя и не столь важных для Аттара, понятий, как «знание», «действие», «познание», «уверенность». Подобно своим предшественникам мутакаллимам и более ранним представителям суфийской мысли, Аттар убежден в том, что в основе действия лежит знание, что действие происходит благодаря наличию у человека выбора, который он осуществляет между двумя вариантами действия, например, освободиться от своего «я» и познать Тайну или остаться за завесой неведения, как о том было сказано в последней из приведенных цитат. Это не отменяет статуса Бога как Творца всего сущего: каждая из доступных альтернатив существует благодаря Богу-Творцу. От модальности же человеческого выбора, оформленного в конкретном акте, зависит и религиозный статус человека, и его посмертная участь.

Заключение

Данная работа была призвана решить сложную задачу: реконструировать взгляды средневекового автора на вопрос, который он специально нигде не рассматривал, по возможности минимизировав фактор субъективности в отборе материала для анализа. Для этого мы привлекли методы количественного анализа текстов естественного языка (параллельно решив задачу атрибуции трёх поэм, приписываемых Аттару).

Количественные методы позволили нам увидеть очертания доминирующего дискурса в творчестве средневекового автора, а также соотнести с ним интересующий нас специальный тезаурус. Мы установили, что Аттар в целом следует опыту предшествовавших ему авторов – мистиков, философов, теологов.

Однако его цель – не утверждение рационализма, а, напротив, его преодоление ради обретения метафизического знания. Такое познание требует активных религиозно мотивированных действий (оно не пассивно, как бы о том ни писали исламские реформаторы XX в.). Вместе с тем нет и оснований для переоценки статуса действия в системе взглядов Аттара: оно вторично по отношению к знанию и частично детерминировано им.

1. Здесь и далее в данной статье для транслитерации и транскрипции арабских и персидских терминов (также имен и названий) использована система Х.К. Баранова, принятая у российских арабистов и востоковедов.

2. Подробнее см. [1, с. 45–48].

3. Возражения Саида Нафиси (1895–1966) против авторства Аттара в отношении «Уштур-нама» подробно разбирает Махди Мухаккик (род. 1930) в предисловии к критическому изданию поэмы [9, с. vii–xxiii].

4. Термин Франко Моретти, предложенный им в 2000 г. в статье «Гипотезы о мировой литературе» (см. [10, с. 76–102]). Сами русскоязычные переводы этих терминов являются предметом научной дискуссии (см. [11]) в силу неполного соответствия их смысла смыслу оригинальных словосочетаний. Метафоры дальнего и пристального чтения основываются на визуальном образе взгляда на текст – издалека (distant) и вплотную (close). Это две разные оптики, как будто на текст/тексты смотрят два человека – близорукий и дальнозоркий.

5. Ganjoor. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ganjoor.net/ (дата обращения: 26.06.2025).

6. Под токеном мы понимаем минимальную единицу набора данных.

7. Файл кода доступен по ссылке: https://github.com/Suhoi82/colocations/blob/main/coll_tab_set_nf2.0.py.

8. Код для расчета метрик PMI был подготовлен нами и доступен по ссылке: https://github.com/Suhoi82/PMI.git.

9. https://github.com/pnulty/continental- drift/blob/main/evert_stats.R

10.Код для расчета метрик DPF был подготовлен нами и доступен по ссылке: Github. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://github.com/Suhoi82/DPF/blob/main/DPF4.0.py (дата обращения: 27.06.2025).

11. Полная таблица всех коллокаций для данных ключевых слов доступна по ссылке: Github [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://github.com/Suhoi82/colocations/blob/main/coll_Attar_ilm_amal_ma'rifat-yaqin.xlsx (дата обращения: 27.06.2025).

12. Файл таблицы доступен по ссылке: Github [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://github.com/Suhoi82/colocations/blob/main/dpf_results_ilm_amal.xlsx (дата обращения: 27.06.2025).

13. В частности, мы обращали на это внимание в статье Лукашев А.А. Теория действия в персоязычных суфийских сочинениях XII–XV вв. (традиция суфийских трактатов-маснави). Философский журнал. 2025. №3. (в печати)

14. Подробнее о боли как об одном из ключевых понятий аттаровского мистицизма см. [13].

15. Шафии-Кадкани полагает, что это аллюзия на хадис «Рай окружён трудностями, а Ад окружён страстями» [14, с. 357–358].

16. Божественное (ладуннӣ) знание – досл. «знание при Мне», аллюзия на коранический айат: «И нашли они раба из Наших рабов, которому Мы даровали милосердие от Нас и научили его Нашему знанию» (Коран, 18:65). [15].

17. Здесь в качестве подтверждения можно привести другую цитату из Аттара: «Ты не ведаешь, что на базаре твоей природы // Кроме Истинного нет иного купца, [владеющего] могуществом» [18, с. 144].

18. Сабил – коранический термин, обозначающий «путь». Часть устойчивого словосочетания «путь Аллаха» (сабӣл Аллах)

19. См., напр., [5, Т. 1, с. 66, 294].

Список литературы

1. Роузентал Ф. Торжество знания: концепция знания в средневековом исламе. А. В. Сагадеев (вступ. статья и примеч.). М.: Наука; 1978. 372 с.

2. Кирабаев Н.С. «Знание» и «действие»: ал-Газали и арабо-мусульманская философская традиция в контексте взаимодействия с философской культурой Византии. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2023;27(2):201–215. DOI: 10.22363/2313-2302-2023-27-2-201-215.

3. Коран. Саблуков Г.С. (пер. с араб.). 4-е изд. М.: АСТ, Северо-Запад Пресс; 2004. 481 с.

4. Аристотель. Сочинения : в 4 т. Доватур А.И., Кессиди Ф.Х. (ред.). Т. 4. М.: Мысль; 1983. 830 с.

5. Аттар Мухаммад б. Ибрахим. Мантак ат-тайр. Казим Дизфулийан (тасхих ва шарх). Тегеран: Талайе; 1378. 600 с.

6. Фарид ад-Дин 'Аттар. Божественная книга (Илахи-наме) : в двух книгах: [перевод]. Лахути Л.Г. (подг. изд.). М.: Ладомир; 2022.

7. Федорова, Ю.Е. Странствие в познании: опыт философского прочтения поэмы Фарид ад-Дина Аттара «Язык птиц». Смирнов А.В., Лахути Л.Г. (отв. ред.). М.: Садра; 2023. 286 с.

8. Лахути Л.Г. «Вижу Тебя в каждой частице»: глава о единобожии в маснави 'Аттара Асрар-наме. Филологический перевод с персидского (бейты 1-93). Ориенталистика. 2024;7(1):209–225. DOI: 10.31696/2618-7043-2024-7-1-209-225.

9. Аттар Мухаммад б. Ибрахим. Уштур-нама. Махди Мухаккик (ба кушиш). Тегеран: Анджуман-и асар ва мафахир-и фарханги; 1380. 216 с.

10. Моретти Франко. Дальнее чтение. Вдовин А., Собчук О., Шели А. (пер.). М.: Издательство Института Гайдара; 2016. 342 с.

11. Орехов Б.В. «Прочтение Моретти». Croatica et Slavica Iadertina. 2018;14/2(14):534–537.

12. Алиева О.В. Возможна ли цифровая история философии? Историко-философский ежегодник. 2024;39:266–304. DOI: 10.21146/0134-8655-2024-39-266-304.

13. Гаффари С. ‘Унсур-и дард дар асар-и ‘Аттар (Мантак ат-тайр, Мусибат-нама, Илахи-нама, Асрар-нама, Диван). Пажухишнама-и «Урмазд». 1399/(1979);52:262–277.

14. ‘Аттар Мухаммад б. Ибрахим. Асрар-нама. Шафии-Кадкани М-Р. (мукаддима, тасхих ва та‘ликат). Тегеран: Сухан; 1386. 598 с.

15. Коран [Текст]. Крачковский И. Ю. (пер., комм.). 2-е изд. М.: Наука; 1990. 727 с.

16. Ибн-Сина. Исцеление. Теология : в 2 т. Ибрагим Т. (пер.) Т. 1. М.: ИВ РАН, изд-во ООО «Садра»; 2024. 718 с.

17. ‘Аттар Мухаммад б. Ибрагим. Диван, шамил-и касаид, газалийат, тарджи‘ат, таркибат ва футуват-нама. Дарвиш М. (хаваши ва та‘ликат). Тегеран: Сазиман-и чап ва интишарат-и Джавидан; 1359. 640 с.

18. Аттар Фарид ад-Дин. Асрар-нама, Панд-нама, Газалийат-и ‘ирфаний-и Шайх Аттар Нишабури. Мухаммад ‘Аббаси (дамима-и фарханг-и лугат и истилахат-и ‘ирфани, ба мукаддима-и муфассал-и тахкики ва тарихи дар шарх-и ахвал ва асар). Тегеран: Китабфуруши Фахр Рази; 1363. 590 с.

19. Саджади Дж. Фарханг-и истилахат ва та‘бират-и ‘ирфани. Тегеран: Тахури; 1370. 814 с.

Об авторе

А. А. ЛукашевРоссия

Андрей Александрович Лукашев, кандидат философских наук, старший научный сотрудник

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Лукашев А.А. Знание и действие в творчестве Фарид ад-Дина Аттара (количественные методы анализа). Minbar. Islamic Studies. 2025;18(2):315-339. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-2-315-339

For citation:

Lukashev A.A. Knowledge and Action in the Works by Farid al-Din Attar (Quantitative Analysis Methods). Minbar. Islamic Studies. 2025;18(2):315-339. (In Russ.) https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-2-315-339

JATS XML