Перейти к:

Сайфулла-кады Башларов и суфийское наследие Дагестана

https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-3-630-642

Аннотация

Статья посвящена анализу роли суфизма в духовной жизни Дагестана на примере наследия шейха Сайфуллы-кады Башларова. Автор рассматривает исторические, теоретические и практические аспекты тарикатов, с которыми был связан шейх, и подчеркивает значение его духовной школы в формировании исламской идентичности региона. Особое внимание уделяется влиянию его учеников на формирование исламского образования в Дагестане и сохранение духовной преемственности в условиях политических и социальных перемен XX века. Также акцент сделан на развитии шазилитского тариката и его особенностях как духовной школы. Приводятся конкретные примеры духовного наставничества, раскрываются механизмы передачи знаний и ценностей в контексте репрессий и модернизации, что придает исследованию актуальность и теоретическую значимость.

Для цитирования:

Тумалаев Д.Р. Сайфулла-кады Башларов и суфийское наследие Дагестана. Minbar. Islamic Studies. 2025;18(3):630-642. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-3-630-642

For citation:

Tumalaev D.R. Saifulla-Qadi Bashlarov and the Sufi Heritage of Dagestan. Minbar. Islamic Studies. 2025;18(3):630-642. (In Russ.) https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-3-630-642

Введение

Дагестан представляет собой уникальное историко-культурное пространство, сочетающее в себе этническое многообразие, сложные религиозные традиции и устойчивую духовную идентичность. На протяжении веков регион занимал ключевое положение в процессах исламизации Северного Кавказа, выступая важным звеном в трансмиссии религиозных знаний, обрядов и форм духовной практики. Особую роль в этом процессе сыграли представители мусульманского духовенства, деятельность которых выходила далеко за рамки богословского наставничества, охватывая также сферу образования, социальной интеграции и сохранения культурной идентичности.

Одним из наиболее значимых религиозных деятелей Дагестана конца XIX – начала XX в. является Сайфулла-кады Башларов – ученый, наставник, суфийский шейх и мыслитель, чье духовное наследие до настоящего времени оказывает влияние на религиозную и общественную жизнь региона. Его деятельность отражает особенности взаимодействия исламской традиции с этнокультурными реалиями горского общества и представляет собой ценный материал для изучения механизмов формирования устойчивых религиозных институтов в условиях трансформации социокультурного ландшафта.

Актуальность исследования. Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью комплексного анализа духовного наследия Сайфуллы-кады Башларова в контексте развития суфизма как важнейшего элемента исламской культуры Дагестана. Учитывая современные вызовы, связанные с религиозной идентичностью, радикализацией и утратой культурной преемственности, обращение к опыту традиционных исламских школ, основанных на принципах умеренности, духовного самосовершенствования и социальной ответственности, приобретает особую значимость [1, с. 15–17]. Научная новизна работы заключается во введении в научный оборот фрагментов ранее не опубликованной рукописи Башларова, что позволяет существенно расширить представления о развитии суфийской мысли на Северном Кавказе.

Объект и предмет исследования. Объект исследования – суфийская традиция в Дагестане.

Предмет исследования – религиозно-философское и образовательное наследие Сайфуллы-кады Башларова.

Цель и задачи исследования. Цель исследования – комплексное изучение духовной и просветительской деятельности Сайфуллы-кады Башларова как значимого фактора формирования исламской идентичности и социальной устойчивости в Дагестане.

Гипотеза исследования заключается в том, что деятельность Сайфуллы-кады Башларова, основанная на суфийской методологии, способствовала укреплению нравственных основ, духовной консолидации мусульманского общества и сохранению культурной идентичности в условиях социокультурных изменений конца XIX – начала XX века.

В соответствии с поставленной целью в исследовании решаются следующие задачи:

- раскрыть особенности духовного становления и религиозного пути Сайфуллы-кады Башларова;

- проанализировать исторические условия и социокультурный контекст развития суфизма в Дагестане;

- изучить содержание и значение рукописи «Бугйат ас-са‘люк фи-ль-хикма ва-с-сулюк» как источника суфийской мысли;

- оценить вклад Башларова в процессы консолидации мусульманских сообществ и формирование устойчивых нравственных ориентиров;

- определить актуальность его духовного наследия в контексте современных религиозных вызовов.

Методология исследования. В работе применяются методы историко-сравнительного анализа, биографического и текстологического исследования, а также контент-анализа архивных и рукописных материалов, что позволяет комплексно рассмотреть духовное наследие Сайфуллы-кады Башларова в историко-культурном контексте.

Суфизм как основа исламской духовности

Суфизм (араб. тасаввуф) представляет собой внутреннее, мистическое измерение ислама, ориентированное на духовное самосовершенствование личности, искренность в поклонении и любовь к Богу. С самых ранних этапов существования мусульманского общества стремление к очищению души, преодолению низменных страстей и достижению состояния духовной близости ко Всевышнему являлось одной из ключевых целей праведных верующих [2, с. 15–20].

Следует подчеркнуть, что суфизм опирается на авторитетные источники исламского вероучения – Коран и Сунну Пророка Мухаммада (ﷺ), а также на духовный опыт первых поколений мусульман (саляфов). Согласно мнению ряда исследователей, суфийские учения не вводят новых догматов, но представляют собой углубленный способ постижения религиозной практики, сосредоточенный на формировании внутренней духовной дисциплины и нравственном совершенствовании [3, с. 41–45].

Начиная с XII века суфийские братства (тарикаты) стали важными институтами мусульманских обществ, исполняя функции не только духовного наставничества, но и религиозного образования, социальной поддержки и культурной интеграции. В мусульманских регионах России, включая Дагестан, суфизм сыграл исключительную роль в процессах исламизации, в становлении духовной культуры и формировании интеллектуальной элиты мусульманских народов [4, с. 30–32].

Таким образом, суфизм, являясь неотъемлемой частью исламской духовной традиции, выступает мощным инструментом нравственного воспитания, социальной консолидации и культурной трансмиссии. Его влияние особенно ощутимо в регионах с глубокими исламскими корнями, таких как Дагестан. Для более полного понимания специфики дагестанского религиозного ландшафта и роли суфийских практик в формировании духовной идентичности местного населения необходимо обратиться к анализу исторического пути становления и распространения суфизма в этом регионе.

Исторический путь суфизма в Дагестане

Процесс распространения ислама в Дагестане, начавшийся в VII–VIII веках, отличался длительным и многоэтапным характером, что во многом объясняется этнокультурным многообразием региона, труднодоступной горной географией и устойчивостью местных традиционных институтов [5, с. 3–5, 25–27.]. В этих условиях именно деятельность суфийских наставников обеспечила органичную и глубинную исламизацию дагестанских обществ, основанную не на насильственном принуждении, а на силе личного примера, духовном авторитете и нравственной привлекательности исламского учения.

Суфии выступали не только в качестве религиозных наставников, но и как посредники между различными этническими и социокультурными группами, способствуя формированию единого духовного пространства. Их миссионерская деятельность опиралась на принципы внутреннего самосовершенствования, нравственного воспитания и стремления к гармонии с божественным порядком [4, с. 30–32].

Показательным в этом контексте является предание о шейхе Абуме Муслиме, чья мудрость, благородство и духовная сила позволили склонить к принятию ислама независимые хунзахские общины без применения насилия. Этот пример ярко иллюстрирует характер исламизации в регионе – через убеждение, личный пример и уважение к достоинству и культурным особенностям местного населения, что полностью соответствует духу тасаввуфа [6, с. 46–48].

Изучение исторического контекста распространения суфизма в Дагестане создаёт необходимую основу для более глубокого анализа деятельности конкретных духовных лидеров. Среди них особое место занимает Сайфулла-кады Башларов – выдающийся представитель суфийской традиции, чья жизнь и наследие заслуживают отдельного рассмотрения.

Сайфулла-кады Башларов: жизнь и миссия

Сайфулла-кады Башларов является одной из наиболее выдающихся фигур мусульманского духовенства Дагестана конца XIX – начала XX века. Его духовное становление происходило под руководством авторитетных волго-уральских шейхов, прежде всего Зайнуллы Расулева (1833–1917, Троицк), от которого он получил иджазу – официальное право на духовное наставничество. При этом духовная традиция Башларова была связана и с другими видными наставниками – Мухаммад-Закиром (1825–1897, Чистополь) и Мухаммадом Салихом (1836–1915, Азимово) [7, с. 35–38].

Каждый из его наставников являлся носителем богатейших интеллектуальных и религиозных традиций Волго-Уральского исламского пространства, что способствовало формированию у Сайфуллы-кады широкой образованности, высокого уровня религиозной эрудиции и глубокого понимания основ шариата и тасаввуфа. Благодаря этому он сумел органично соединить духовные традиции Северного Кавказа и Поволжья, внеся значительный вклад в развитие исламской мысли и практики в Дагестане.

Биография Сайфуллы-кады, его многолетняя образовательная и духовно-просветительская деятельность, а также широкие связи с виднейшими мусульманскими учеными России и Поволжья подробно освещены в статье С.А. Семедова и Р.Р. Фасхудинова [8, с. 26–32].

Деятельность Сайфуллы-кады разворачивалась в условиях глубинных социокультурных трансформаций, вызванных реформами, модернизационными процессами и нарастающим давлением со стороны царской администрации. Несмотря на эти вызовы, он оставался верен принципам тариката, акцентируя внимание на личном духовном росте, нравственной чистоте и служении мусульманской общине. Башларов активно занимался образовательной деятельностью: открывал школы, организовывал кружки по изучению религиозных наук, содействовал консолидации мусульманских сообществ [8, с. 28–30].

Значительный вклад шейха в развитие суфийской мысли отражен в ряде его сочинений, включая «Мактубат Халид Сайф-Аллах», «Канз аль-ма‘ариф», «Мавакыф ас-садат» и другие труды, написанные на арабском, аварском и лакском языках. Особое внимание исследователей привлекают его духовные наставления, переписка с мюридами и иджазы, свидетельствующие о его глубокой богословской подготовке и авторитете в трех тарикатах — накшбандиййа, шазилиййа и кадириййа [9, с. 128–130].

Жизненный путь и деятельность Сайфуллы-кады Башларова наглядно иллюстрируют, каким образом суфизм мог служить источником социальной стабильности, нравственного воспитания и духовного единства. В свете этого представляется необходимым рассмотреть суфизм как фактор устойчивости и мирного сосуществования в дагестанском обществе.

Суфизм как фактор стабильности

Суфизм на протяжении столетий выполнял в Дагестане не только религиозную, но и важную социальную функцию, способствуя укреплению мира, взаимопонимания и гражданской солидарности в условиях этноконфессионального многообразия и сложной социальной структуры региона [10, с. 11–12].

Исторический опыт свидетельствует, что в периоды политической нестабильности и общественных потрясений именно суфийские шейхи становились ключевыми моральными авторитетами, способными предотвращать конфликты, обеспечивать посредничество и поддерживать общественный порядок. Их верность принципам справедливости, терпимости и мирного разрешения споров способствовала сохранению внутреннего единства дагестанского общества [4, с. 30–32].

Особую значимость суфизм приобрел в постсоветский период, когда Дагестан столкнулся с угрозами религиозного экстремизма и радикализации молодежи. Следует подчеркнуть, что суфийские братства неизменно отстаивали традиционные исламские ценности умеренности, духовного самосовершенствования и уважения к многообразию, что позволило им сыграть ключевую роль в предотвращении конфессиональных расколов и деструктивных сценариев [10, с. 11–12].

Таким образом, исследование роли суфизма в социокультурной жизни Дагестана, а также анализ деятельности таких видных духовных деятелей, как Сайфулла-кады Башларов, позволяют сформулировать важные выводы о значении духовного наследия суфийских братств в современном контексте. Эти традиции остаются актуальными и сегодня, предлагая действенные механизмы для укрепления социальной устойчивости, культурной преемственности и духовной безопасности региона.

Фрагменты рукописи шейха Сайфуллы Башларова «Бугйат ас-са‘люк фи-ль-хикма ва-с-сулюк» (в сокращении)

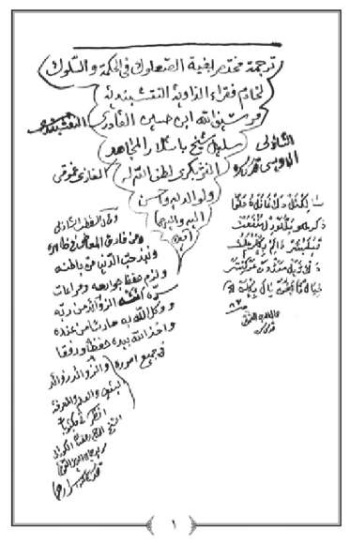

Рис. 1. Первая страница рукописи

Fig. 1. The first page of the manuscript

Первая страница1:

- Заглавие (центр): Мухтасар «Бугйат ас-са‘люк фи-ль-хикма ва-с-сулюк» — «Стремление бедняка в мудрости и тарикате», написанная слугой мюридов накшбандийского и шазилийского тарикатов Мир-Сайфуллой ибн Хусайном аль-Кадири, аль-Шазили, внуком шейха Башлара ан-Ницовкри.

- Слева: Кто отдалился от грехов внешне, и отказался от любви к этому миру внутри, и бережет свои органы и не перестает контролировать сердце, того будут укреплять знаниями и убежденностью со стороны Всевышнего, и сам Аллах будет его оберегать и помогать во всех его делах.

- Справа: Пока сердце салика (суфия) в гафляте (отвлеченности от Бога) от чтения зикра пользы нет, сколько бы ни читал. Сначала нужно очиститься, чтобы [отвлекающие] мысли не проникали, затем читать (Джамаль-ад-дин Казикумухский2).

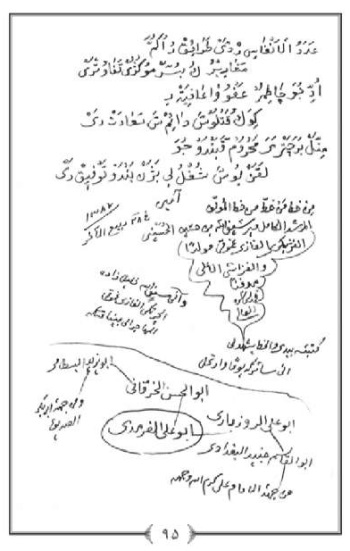

Рис. 2. Последняя страница рукописи.

Fig. 2. The last page of the manuscript

Последняя страница: 1387, 28 раби‘ аль-ахыр. Я, Сайфулла Халиль-зада3, из села Чуртах, переселившийся в Буйнакск, переписал эту рукопись с копии оригинала, принадлежавшего совершенному наставнику (аль-муршид аль-камиль) Мир-Сайфуллаху ибн Хусайну...

Мой почерк говорит, что и я в скором времени покину этот свет.

Заключение

Проведенное исследование позволяет утверждать, что духовная и просветительская деятельность Сайфуллы-кады Башларова занимает важное место в религиозной истории Дагестана и заслуживает всестороннего научного осмысления. Как представитель суфийской традиции, он сумел объединить элементы духовного наставничества, богословского знания и социальной ответственности, тем самым сформировав устойчивую модель религиозного лидерства, основанную на нравственных ценностях и духовной зрелости.

Анализ исторического контекста распространения суфизма в Дагестане показал, что именно суфийские шейхи сыграли ключевую роль в процессе исламизации региона, используя методы мирного убеждения, личного примера и культурной адаптации. В этой традиции Сайфулла-кады Башларов выступил не только как продолжатель, но и как новатор, сумевший адаптировать принципы тариката к условиям модернизации и давления колониальной политики, не утрачивая при этом связи с духовными истоками.

Рукопись «Бугйат ас-са‘люк фи-ль-хикма ва-с-сулюк» является ценным источником по изучению религиозно-философских взглядов автора и отражает ключевые ориентиры его духовной школы. Через наставления, обращенные к мюридам, Башларов передает не только методологию внутреннего очищения и пути к Богу, но и общую нравственную модель, применимую к жизни мусульманской общины в целом.

Таким образом, в деятельности Сайфуллы-кады Башларова суфизм выступает не только как форма индивидуальной религиозной практики, но и как эффективный механизм духовного воспитания, социальной консолидации и культурной преемственности. Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу и подчеркивают актуальность обращения к традиционным исламским формам духовности в контексте современных вызовов, включая кризисы идентичности, угрозу радикализации и ослабление нравственных ориентиров.

Научная и практическая значимость исследования заключается в возможности использования духовного наследия Сайфуллы-кады Башларова как ресурса для разработки стратегий по укреплению духовной безопасности, гармонизации межэтнических отношений и развития исламского образования на традиционной основе.

Перспективы дальнейших исследований включают более глубокое изучение суфийских рукописей, находящихся в частных и архивных собраниях, сравнительный анализ дагестанских и волго-уральских суфийских школ, а также интердисциплинарный подход к изучению религиозного наследия региона в контексте культурной антропологии, исламской философии и социологии религии.

1. Рукопись цитируется по копии из личной коллекции автора. Оригинал хранится у бывшего имама г. Буйнакска Абдукарима Магомедова. Перевод с арабского выполнен дагестанским ученым-богословом, арабистом Серажудином Курбановым.

2. Джамаль-ад-дин Казикумухский (1792–1859) — известный дагестанский суфийский шейх, один из духовных наставников и учителей первого имама Дагестана и Чечни Газимагомеда (1793–1832) и третьего имама — имама Шамиля (1797–1871). Его вклад в становление северокавказского имамата и развитие суфийской традиции подробно рассмотрен в исследованиях [11, с. 12].

3. Переписчик рукописи – Халилов Сайфулла Ибрагимович (Сайфулла-кады, 1896–1996), уроженец села Чуртах Лакского района (бывший Казикумухский округ), в советский период переселившийся в Буйнакск. Получил традиционное религиозное образование в медресе села Кукни у известного шейха Хаджимуса-хаджи Кукнинского. В советское время подвергался притеснениям и доносам, в связи с чем покинул родное село. Был широко известен среди дагестанских богословов; скончался в Буйнакске в 1996 г.

Список литературы

1. Абдулатипов Р.Г. Ислам в судьбе народов России. Махачкала: Институт исламоведения; 2003. 256 с.

2. Наср С.Х. Суфизм: духовное богатство ислама. Пер. с англ. М.: Ладомир; 2000. 304 с.

3. Кныш А.Д. Суфизм: история, развитие, современность. СПб.: Изд-во СПбГУ; 2004. 488 с.

4. Шихалиев Ш. Ш. Суфийский шейх сегодня. Этнографическое обозрение. 2006;2:24–36.

5. Шихсаидов А. Р. Ислам в средневековом Дагестане (VII–XV вв.). Махачкала: Дагестанский филиал АН СССР; 1969. 272 с.

6. Тумалаев Д.Р. Залог стабильности и единства. Наука и религия. 2022;5:46-48.

7. Шихалиев Ш.Ш., Закиров А.Д. Духовные связи суфийских шейхов Зайнуллы Расулева и Сайфуллы-кади Башларова. Проблемы востоковедения. 2016;3(73):35–40.

8. Семедов С.А., Фасхудинов Р.Р. Сайфулла-кади Башларов – один из ярких представителей суфизма. Вестник Челябинского государственного университета. 2021; 5(451):26–32. DOI: 10.47475/1994-2796-2021-10504

9. Асадулаев И.А., Кахаев А.М., Сиражудинова С.И. Роль духовного наследия Сайфуллы-кади Башларова в продвижении суфизма в Дагестане. Этносоциум. 2023;1(175):128–131.

10. Мацузато К., Ибрагимов М.-Р. Тарикат, этничность и политика в Дагестане. Этнографическое обозрение. 2006;2:3–15.

11. Гамзаев М. Имам Шамиль. Пер. с аварского. М.: ТаРИХ; 2011. 347 с.

Об авторе

Д. Р. ТумалаевРоссия

Тумалаев Давуд Рустамович, советник при ректорате, старший преподаватель кафедры теологии и социально-гуманитарных дисциплин

Республика Дагестан, г. Махачкала

Рецензия

Для цитирования:

Тумалаев Д.Р. Сайфулла-кады Башларов и суфийское наследие Дагестана. Minbar. Islamic Studies. 2025;18(3):630-642. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-3-630-642

For citation:

Tumalaev D.R. Saifulla-Qadi Bashlarov and the Sufi Heritage of Dagestan. Minbar. Islamic Studies. 2025;18(3):630-642. (In Russ.) https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-3-630-642