Перейти к:

Смысловое содержание терминов «русские мусульмане», «этнические мусульмане» и «этнические неофиты» в исследовании феномена «религиозная конверсия» с позиций теолога

https://doi.org/10.31162/2618-9569-2021-14-2-472-498

Аннотация

Статья является попыткой теоретического осмысления отдельных аспектов социально-психологического исследования, результаты которого представлены нами в №1 журнала «Минбар» за 2021 год. В задачи исследования входило понять причины принятия ислама женщинами в регионах с мусульманским меньшинством, выявить особенности их адаптации к новой религиозной идентичности, специфику и пути решения актуальных для них проблем. Неоднозначность ряда терминов, принятых сегодня при изучении религиозной конверсии, с которой мы столкнулись в ходе работы, побудила нас к написанию данной статьи.

В первой части статьи рассмотрен феномен «религиозная конверсия» с позиций различных научных дисциплин. Далее анализируются термины, часто употребляемые при изучении религиозной конверсии, дается оценка их корректности исходя из соответствия нормативам, выработанным Д.С. Лотте, и принятия их верующими. Во второй части статьи скорректировано смысловое содержание терминов «русские мусульмане» и «этнические мусульмане», предложен новый термин – «этнические неофиты» – для выделения в отдельную категорию мусульман, которых обычно называют этническими, но по сути они являются неофитами в силу полного отрыва их семьи от религии во втором и более поколении.

Являясь специалистом-теологом, автор обращает внимание на то, что в теологических исследованиях одним из стандартов применяемой терминосистемы должно быть принятие термина верующими той конфессии, к которой относится термин. Для теологии разных религий допустима выработка отдельных терминосистем.

Ключевые слова

Для цитирования:

Суюнова Л.Д. Смысловое содержание терминов «русские мусульмане», «этнические мусульмане» и «этнические неофиты» в исследовании феномена «религиозная конверсия» с позиций теолога. Minbar. Islamic Studies. 2021;14(2):472-498. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2021-14-2-472-498

For citation:

Suyunova L.D. Semantic content of the terms “Russian Muslims”, “Ethnic Muslims” and “Ethnic Neophytes” in the study of the phenomenon of “Religious Conversion” from a theologian’s perspective. Minbar. Islamic Studies. 2021;14(2):472-498. (In Russ.) https://doi.org/10.31162/2618-9569-2021-14-2-472-498

Введение. Терминология – ключ к научной картине мира

В 2018–2020 гг. нами было проведено социально-психологическое исследование в целях выявления причин принятия ислама женщинами в регионах с мусульманским меньшинством, особенностей их адаптации к новой религиозной идентичности, специфики и путей решения актуальных для них проблем. Результаты исследования изложены в №1 журнала «Минбар» за 2021 год [1], и к написанию статьи нас побудили трудности, возникшие в ходе их изложения.

В ходе исследования, проводившегося в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, из 32 опрошенных женщин были отобраны 27, подходивших под критерии исследования. В работе применялся метод качественных (глубинных) неструктурированных биографических интервью, каждое из которых содержало 37 вопросов, разделенных на четыре тематических блока: путь в ислам и этапы религиозной конверсии; религиозная практика и проявление божественного в жизни респондентов; отношения в семье и в социуме; самоидентификация и представления об исламе. Для отбора участников исследования было установлено четыре критерия:

1. Наличие религиозной конверсии, под которой в рамках данного исследования понимается осознанное принятие ислама людьми, ранее не испытывавшими религиозных чувств, либо верующими, перешедшими в ислам из других религий (в основном из христианства).

2. Проживание в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области не менее трех лет.

3. Признание респондентом шести основ мусульманского вероубеждения и соблюдение минимальной религиозной практики: чтение намаза и выдерживание поста в рамадан при наличии возможностей здоровья.

4. Срок пребывания в исламе не менее четырех лет.

Общеизвестно, что каждая научная область, отрасль знаний и сфера деятельности человека оперирует своей терминологией. Восприятие одних и тех же терминов в разных научных дисциплинах может иметь различные смысловые оттенки и эмоциональную окраску. Так, по мнению О.А. Бурсиной, «каждая отдельная терминосистема репрезентирует «профессиональную картину мира», т.е. пространственный образ составляющих профессиональной сферы в единстве их связей и отношений» [2]. Соответствие термина тому смысловому наполнению, которое вкладывает в него исследователь, крайне важно для качественной интерпретации результатов научной работы.

В этом плане мы столкнулись с двумя трудностями. Первая состояла в том, чтобы определить, подходит ли кандидатура для исследования, был ли в ее случае факт религиозной конверсии. Вторая трудность заключалась в некорректности применения принятых в современной научной литературе терминов «русские мусульмане», «этнические мусульмане», «неофиты», «новообращенные», «конвертиты» и др. в отношении респондентов исследования при описании его результатов. Рассмотрим каждый из этих аспектов.

Факт религиозной конверсии как критерий отбора респондентов

В общем смысле под религиозной конверсией (от лат. conversio – «переход на другой путь») подразумевают перемену мировоззренческих ориентиров и образа жизни, связанную с принятием нового вероисповедания. В религиозном смысле «такой переход трактуется как обращение в религию – либо человека, ранее не имевшего религиозных потребностей, либо верующего, переставшего разделять воззрения прежде исповедуемой религии и переходящего в другую религию» [3, с. 229]. Термин имеет разные смысловые оттенки в философской, психологической, теологической и социологической литературе.

А. Игнатьев, анализируя происхождение этого понятия, пишет, что первоначально оно использовалось у Эпиктета и стоиков. Позднее, в новозаветной проповеди, под конверсией подразумевается «обращение за помощью к Богу как альтернатива обращению к другому человеку – родственнику, деловому партнеру или вышестоящему начальству (Деяния, 15:3)» [4, с. 156].

С точки зрения психологии, религиозная конверсия «рассматривается как радикальный тип изменений личности, свернутый во времени и затрагивающий ее когнитивные, аффективные и поведенческие структуры» [5, с. 132].

Социологическое понимание учитывает религиозный смысл, но проводит различие между конверсией (сменой религии) и межконфессиональным переходом в пределах одной религии (скажем, в рамках христианства – из лютеранства в православие, из православия в католицизм и т.п.) [3, с. 230]. Исследователей интересует социальный механизм смены вероисповедания. Так, В.Б. Исаева в своей работе рассматривает теоретические модели, ориентированные на объяснение социального действия, через выяснение смысловых взаимосвязей причин и последствий этого действия [6].

С позиций миссионерских религий, а также в опыте самих конвертитов, конверсия чаще всего воспринимается как феномен «разрыва», при котором «инициатива Бога вторгается в мир и вводит радикальную новизну в ход истории. Слово, адресуемое Богом человеку, часто записанное в священной книге, требует абсолютного присоединения, полного разрыва с прошлым, посвящения всего существа» [7, с. 208].

Под конверсией в теологии также может подразумеваться первичный опыт религиозно индифферентного человека, осознаваемый им как экзистенциальная встреча с Богом, иногда даже непосредственная интеграция Бога в повседневную жизнь [4, с. 156]. И.Г. Самойлова называет религиозную конверсию процессом, состоящим из нескольких этапов и фаз, которые в совокупности образуют «судьбоносное духовное событие, превосходящее по значимости и влиянию индивида все другие события жизни» [8, с. 56].

В последние 50 лет на понимание термина повлияло распространение различных «новых религиозных движений». Понятие «конверсии» все чаще стало использоваться как сугубо религиоведческий термин, указывающий на социальные, психические или любые другие процессы, касающиеся формирования, воспроизводства и трансляции «предметов веры», предполагаемых той или иной религией [4, с. 156–157].

Диверсификация религиозных форм, ставшая во второй половине ХХ века основной тенденцией формирования религиозных институтов в США и в меньшей степени в Европе, породила научный интерес к вопросу религиозной конвертации, а также к взаимосвязи социальных и религиозных процессов. На волне этого интереса в 60-е годы возникло научное направление, которое в 90-е годы выросло в самостоятельную научную дисциплину – социологию религии. Религиозный плюрализм дал возможность западным исследователям, таким как Джон Лофланд, Родни Старк и Уильям Симс Бейнбридж, изучить процесс религиозного выбора индивида и сформировать теоретическую модель такого выбора [6, с. 108–110].

В России научный интерес к религиозной конверсии проявился в постсоветский период, когда многие люди, утратив привычные ценности социалистической эпохи, оказавшись в ситуации экономической нестабильности и духовной дезориентации, обратились к религии. На тот момент в отечественной социологии религии модели религиозной конверсии представлены не были, в связи с чем российские психологи и социологи опирались и продолжают опираться на зарубежный опыт в изучении этого вопроса.

На наш взгляд, интерес социологов к проблематике религиозной конверсии во многих аспектах созвучен интересу теологов. Более того, понимание социологической составляющей религиозного выбора индивида видится нам одной из важных граней теологического осмысления феномена обращения.

В связи с этим были изучены этапы формирования методологии исследования религиозной конверсии в западной социологии. При выборе наиболее авторитетных и исторически значимых специалистов в области изучения религиозной конверсии мы опирались на мнение современных отечественных социологов В.Б. Исаевой [6] и А.И. Любимовой [9]. В своих статьях эти исследователи рассмотрели основные теории религиозной конверсии, выдвинутые западными авторами в последнее столетие, и дали свою оценку их возможному применению в России.

Итогом анализа работ отечественных и зарубежных исследователей стал список маркеров религиозной конверсии, который мы затем применяли при анализе интервью для определения факта конверсии в биографии респондента. Список формировался на основе разработки Льюиса Р. Рамбо, который синтезировал и развил взгляды своих предшественников Родни Старка и Уильяма Симса Бейнбриджа [10], сделав акцент на нелинейность процесса религиозной конверсии и возможность возвращения индивида к ранее характерным для него воззрениям. В своей работе [11] он выделил в качестве предмета исследования следующие семь аспектов личностной трансформации:

1) «контекст» – макросоциальные явления (общественные институты) и внутренние факторы (религиозный опыт) как фон;

2) «кризис» – сомнения в правильности своего мировоззрения;

3) «поиск» – духовные искания, предположение о возможной религиозной картине мира;

4) «столкновение» – первый контакт с приверженцем новой религии, встреча с проповедником;

5) «интеракция» – взаимодействие с членами религиозной группы, получение знаний об учении и образе жизни общины, получение новой роли;

6) «приверженность» – необходимость окончательного выбора и публичного свидетельствования о нем, принятие на себя обязательств;

7) «последствия» – изменение всех аспектов жизни новообращенного, субъективное осмысление и оценка результатов своего религиозного пути.

Позже Дэвид Сноу и Ричард Мэхэлек несколько дополнили теорию Р. Рамбо, выявив такой индикатор конверсии, как «риторика обращенных» [12, с. 173]. Согласно их мнению, об обращенности человека свидетельствуют следующие изменения, которые претерпела его риторика:

1. Биологическая реконструкция.

2. Отказ от аналогических метафор.

3. Принятие роли обращенного.

4. Принятие единой схемы атрибуции.

Совмещая эту схему с теорией Рамбо, мы увидим, что на стадии «интеракции» конвертит частично учится изменению риторики, а на стадии приверженности принимает новую риторику как часть собственной лексики и самоосознания. Более того, обращенным свойственно переосмыслять свой жизненный опыт через призму обретенной ими религии, и их рассказ о себе может подстраиваться под доктрину движения. Это необходимо учитывать при исследованиях [9, с. 72].

В 2008 году социолог А.И. Любимова провела полевое исследование с целью выяснения применимости приведенных положений к изучению НРД в России. Теоретические построения тестировались на примере последователей Международного Общества Сознания Кришны методом полуформализованных интервью [9, с. 73–74]. Исследование выявило возможность применения теоретических положений зарубежных концепций религиозной конверсии к изучаемому отечественному материалу.

В нашей работе некоторое затруднение в применении маркеров конверсии к респондентам исследования вызвали 2, 3 и 4 аспекты личностной трансформации. С одной стороны, 67% опрошенных сочли свое состояние накануне принятия ислама кризисным, что вписывается в теоретические модели религиозной конверсии Дж. Лофланда и Р. Старка [10], а также Л.Р. Рамбо [11]. С другой стороны, каждый 6-й респондент из подтвердивших наличие кризиса характеризовал его не как личностный или духовный. Кризис был связан с разводом и со смертью близкого человека. «Остальные 33% опрошенных не считали свое состояние до прихода в ислам кризисным. Механизм конверсии в этих случаях больше соответствует модели, описанной в учебном пособии Т.Е. Седанкиной [13, с. 56], где выделено восемь типов религиозной конверсии: традиционный, детский, трагический, спасающийся, образцовопоказательный, протестный, интуитивный и ищущий. Согласно данному исследованию, вхождение в религию вышеупомянутых трех респондентов можно классифицировать как «интуитивный и ищущий» и как «трагический» тип религиозной конверсии» [1, с. 232], что мы и сделали, включив интервью в материалы исследования.

Наша осторожность в отношении 3 и 4 аспектов личностной трансформации связана с ощущением, что респонденты, рефлексируя опыт неофитства, отчасти подстраивали его под доктрину ислама, о чем предупреждала А.И. Любимова.

Наибольшая неопределенность возникала в тех случаях, когда участница опроса говорила о своем осознанном приходе в ислам, относясь при этом по своему происхождению к этнической группе, традиционно исповедующей мусульманство. Проанализировав все интервью, мы пришли к мнению, что новообращенными мусульманами сегодня можно назвать не только принявших ислам, а также представителей любых этносов (в т.ч. мусульманских народов Поволжья, Кавказа, Средней Азии), воспитанных вне исламской традиции и пришедших к вере на определенном этапе жизни.

Такое обобщение допустимо, поскольку представители всех трех групп делают осознанный религиозный выбор. Им свойственны признаки неофитства: они конструируют для себя некую новую реальность, прежде всего, на основе собственного религиозного опыта, без достаточных знаний; активно, иногда навязчиво, стремятся к распространению в обществе исламских ценностей, поклоняются с преувеличенной ревностью [14, с. 380–383].

Промежуточное положение между этническими мусульманами и неофитами занимает группа, в которую входят этнические мусульмане из «несоблюдающих» семей, осознанно пришедшие к религиозной практике. Особенность этой группы состоит в том, что и сами ее представители, и их родители считают себя мусульманами от рождения. Приход в ислам не является для них религиозной конверсией, однако о своей религии до начала осознанного вероисповедания они знают крайне мало. Часто эти знания тесно переплетены с национальными традициями и народными суевериями, порой противоречащими исламу.

Так, в ходе опросов в социальных сетях и наблюдений мы обнаружили, что некоторые из этнических мусульман считают, что по шариату девушке, которая хочет выйти замуж, дозволено открывать часть волос, что в период менструации женщине нельзя замешивать тесто, обращаться к мужу можно только на «вы», матери недопустимо проявлять нежность к ребенку на глазах у бабушки с дедушкой. Все это примеры убеждений, противоречащих шариату, но, по невежеству, считающихся мусульманскими.

Религиозная практика, начатая кем-то из членов такой семьи, нередко встречает активное сопротивление со стороны остальных родственников. Особенно это касается хиджаба как явного для окружающих проявления принадлежности к исламу.

В одной из бесед мусульманка из Карачаево-Черкесии рассказала нам, что у себя на родине она не была религиозно-практикующей. После школы поехала в Санкт-Петербург для получения высшего образования, уже здесь стала посещать исламский культурный центр и осознанно пришла к религиозной практике. На каникулах приехала домой в платке. Это вызвало столь сильное возмущение родителей, что они заставили дочь поклясться на Коране, что она не наденет больше хиджаб, в противном случае не отпускали ее на учебу.

Другая мусульманка из Дагестана (также из светской семьи) вышла замуж за представителя своей этнической группы, который был единственным религиозно-практикующим среди своих родственников. После замужества эта женщина переехала вместе с мужем в Ленинградскую область, начала изучать ислам, осознанно пришла к религиозной практике и покрылась. О реакции семьи мужа на это она сказала: «Когда мы с мужем приехали в Дагестан в гости к родственникам, сестры мужа давили на меня, заставляя снять платок “чтобы не позорить семью”. Муж узнал об этом и сказал, что это он заставляет меня носить платок. Он велел мне отвечать так же и соседям – муж заставляет. После этого от меня отстали».

Таким образом, этнические мусульмане из несоблюдающих семей могут переживать период становления в вере столь же остро, как и неофиты. Они также проходят этап социальной и психологической адаптации, связанной с их новой религиозной социализацией. Часто этот этап сопровождается обострением отношений в социальной сфере, особенно у тех, кто сразу же надевает хиджаб и неуклонно соблюдает молитвенную практику. Однако этническим мусульманкам в большинстве случаев легче: родные и близкие в целом спокойнее относятся к их выбору в сравнении с неэтническими; они могут обратиться к культурному наследию своих предков, когда-то исповедовавших ислам; им проще выйти замуж за мусульманина – представителя своей этнической группы.

В результате анализа интервью мы сочли ключевым отличием конвертитов от осознанно пришедших к религиозной практике этнических мусульман факт принятия ислама путем чтения шахады при свидетелях. На этом основании мы отклонили пять из 32 интервью и оставили для итогового исследования 27.

Специфика применения терминов, связанных с религиозной конверсией, в теологических исследованиях

Терминологии и термины, как их составные части, являются инструментом, с помощью которого формируются научные теории, законы, принципы, положения, то есть в терминах отражается социально организованная действительность, поэтому термины имеют социально обязательный характер [15, с. 43–44]. Нормативные требования к терминам сформулировал основоположник отечественной терминологии Д.С. Лотте [16]. К этим требованиям относятся:

1. Фиксированное содержание – четкая формулировка термина в пределах терминосистемы в конкретный период развития научного знания.

2. Точность – чёткость, ограниченность значения. Термин должен содержать необходимые и достаточные признаки обозначаемого понятия, по которым можно отличить одно понятие от другого.

3. Однозначность – термин не должен быть многозначным.

4. Отсутствие синонимов – под синонимией в науке обычно понимают явление дублетности (суффикс, постфикс). Между дублетами нет эмоционально-экспрессивных, стилистических или оттеночных оппозиций. Каждый из них относится прямо к обозначаемому.

5. Систематичность – базируется на классификации понятий, исходя из которой выделяются необходимые и достаточные признаки, включаемые в термин, после чего подбираются слова и их части (терминоэлементы) для обозначения термина.

6. Краткость – следует соблюдать баланс между стремлением к точности терминосистемы и к краткости термина. Краткий вариант должен быть функционально равноценным терминируемому понятию. Сокращают термины путем аббревиации, символики, опущения слова в словосочетании.

7. Степень внедрённости – характеризуется его общепонятностью или общеупотребительностью.

8. Современность – реализуется путём вытеснения из употребления устаревающих терминов, заменой их новыми.

9. Интернациональность терминов – отражает необходимость примирить требование научной точности и практической краткости.

10. Благозвучность термина – это удобство произношения и стилистическая нейтральность. Термин не должен вызывать негативных ассоциаций вне узкоспециального употребления.

Рассмотрим принятые при изучении религиозной конверсии термины через призму этих критериев.

Термин «религиозная конверсия» наиболее часто употребляется в социологии и антропологии и имеет ряд синонимов в других областях знания. В религиоведческих, психологических и теологических исследованиях более распространены термины «неофит» (от греч. neophytos, буквально – недавно насажденный) и «новообращенный», а сам процесс принятия веры чаще называют религиозным обращением.

По мнению некоторых религиоведов, «распространенность также имеет и термин “рекрутирование”, применяемый к процессу пополнения рядов конверсионной религиозной группы» [3, с. 232]. Однако мы редко встречали его в научной литературе: в сравнении с вышеперечисленными, на наш взгляд, он имеет негативный оттенок, что противоречит норме стилистической нейтральности термина.

Из всех перечисленных выше терминов осознанно пришедшие в ислам мусульманки наиболее толерантно воспринимают в отношении себя термин «неофиты». Однако этот термин не является общенаучным или узкоспециальным – им обозначают новых последователей религии, какого-либо учения, а также тех, кто недавно занялся новым для него делом. Важно отметить, что респонденты нашего исследования неофитами не были. К моменту его проведения все они уже прошли этот период и рефлексировали его в ходе интервью.

Понятия «конвертиты» и «религиозная конверсия», по нашим наблюдениям, вызывают отторжение и среди самих принявших ислам, и среди мусульманских теологов, богословов. Определения «новообращенные» и «религиозное обращение» воспринимаются спокойнее, но в ряде случаев сопровождаются оговоркой: «Меня никто не обращал, это был мой осознанный выбор». Сами респонденты чаще всего определяют себя в терминологии «осознанно принявшая ислам» и «новопринявшая» в противовес термину «новообращенная».

А.О. Никитичева пишет, что понятия «новые мусульмане», «новообращенные», «неофиты», «конвертиты», «мусульмане славянского происхождения» и «новые русские мусульмане» выступают, вероятно, смежными с концептом «русские мусульмане» [17, с. 149–150]. По ее мнению, термин «новые русские мусульмане» популярен в основном в публицистике и связан с рядом негативно окрашенных тем, а термин «мусульмане славянского происхождения» удачен, т.к. довольно корректен для обобщающих работ, если важно учесть и неоднородность большой этнической общности, и сложность ее этногенеза.

Мы в целом согласны с этим, но акцентируем внимание на то, что оба термина довольно длинны, используемы больше в публицистике, нежели в научных исследованиях, и один из них имеет негативный окрас. Также считаем, что термин «русские мусульмане» в исследованиях и статьях, где под ним подразумеваются русскоязычные мусульмане-неофиты, часто рассматривается через призму радикализации, что придает ему негативный окрас.

В частности, Р.А. Силантьев считает, что новообращенным мусульманам присуще ощущение ущербности по сравнению с этническими, в результате чего они инстинктивно стремятся к «отрицающей этнические границы концепции “исламской нации”, немало раздражая этим своих единоверцев» [18]. Р.Р. Сулейманов относит появление проблемы исламского радикализма в среде русских мусульман-неофитов к постсоветскому периоду и связывает ее с войной в Афганистане: «Впервые проблема русских мусульман появилась после войны в Афганистане 1979–1989 когда часть советских военнопленных русской национальности, которые были в плену у афганских фундаменталистов, приняли ислам» [19].

Об опасности радикализации русских мусульман пишет Ю.Ю. Асеева: «В настоящее время тема прихода в ислам неэтнических мусульман активно дискутируется в прессе и в интернете. Ее актуальность обусловлена, с одной стороны, неуклонным ростом числа новообращенных мусульман, а с другой стороны, проблемой радикализации части неофитов и их использованием в деятельности террористических организаций по всему миру, в том числе в России» [20].

На наш взгляд, мнение Р.А. Силантьева односторонне. Посмотрев под другим углом, можно сказать, что в сознании неофитов этнические границы размыты, и им свойственно чувство сплоченности, единения, взаимовыручки на базе религии в большей степени, чем на национальной основе. Что касается позиции Р.Р. Сулейманова и мнения Ю.Ю. Асеевой, то они видятся нам устаревшими, свойственными периоду 90-х годов и не вполне подтвержденными статистически. Ни одна из участниц исследования не назвала в качестве причины осознанного прихода в ислам события, связанные с войной либо с политикой.

Говоря о происхождении концепта «русские мусульмане», А.О. Никитичева указывает, что термин употребляется в российской литературе с конца ХIХ в. и впервые встречается в статье И. Гаспринского [17, с. 148], где под «русскими» подразумеваются мусульмане России. Н.М. Ракитянский и М.С. Зинченко [21, с. 73], говоря о происхождении термина «русские мусульмане, также пишут, что в Российской Империи до 1917 года отсутствовало понятие «национальность», и всех представителей тюркско-татарского и северокавказского ислама было принято называть русскими мусульманами. Прилагательное «русский» в этот исторический период характеризовало подданство, а не национальность. Сегодня граждан России, являющихся по происхождению этническими мусульманами, принято называть российскими мусульманами.

В современном научном диалоге ряд авторов использует понятия «неэтнические мусульмане», «русские мусульмане» и «мусульмане-славяне» как синонимы1. Так, Т.В. Излученко пишет, что «в настоящее время в России наблюдается приток неэтнических – “русских” мусульман, т.е. людей, выросших и воспитанных не в культурных традициях ислама» [22, с. 278]. Р.В. Сулейманов к группе «русские мусульмане» также относит «этнических украинцев, белорусов, чувашей, российских немцев, евреев и др., т.е. представителей народов, проживающих на постсоветском пространстве, исторически традиционно не исповедующих ислам, но принявших его в силу ряда субъективных причин и использующих русский язык как средство коммуникации внутри мусульманской уммы» [19]. По его мнению, фундамент данной общности составляет не столько генетическое родство, сколько русский язык, общая ментальность, культура и мировоззрение.

По мнению Н.М. Ракитянского и М.С. Зинченко, «категория “русские мусульмане” в последние два десятилетия обрела новый смысл и стала использоваться в отношении новообращенных из числа этнических русских и, в некоторых случаях, в отношении русскоговорящих неофитов из числа представителей не исламских народов (украинцев, армян, греков, грузин и т.д.)» [21, с. 74].

Мы согласны с мнениями цитируемых выше авторов лишь отчасти. Из 27 участниц нашего исследования 19 назвали себя русскими. В их числе действительно были женщины, у которых один или оба родителя – представители нерусской национальности. Приведем несколько ответов:

– Я русская, несмотря на то что во мне смешано много национальностей. Моя мама русская, папа наполовину осетин и наполовину украинец (респондент №9).

– Мой папа – коми, а мама украинка, но мы живем в России, русский язык родной для меня, поэтому я осознаю себя русской (респондент №19).

– Мои родители родом из Башкирии. Мама татарка, папа белорус, но мама стеснялась своей национальности, поэтому я отношу себя к русским, так было еще со школы (респондент №5).

Наряду с этим восемь участниц не отнесли себя к русским, приведем некоторые ответы:

– Я – грузинка (Респондент №6).

– Я – русская немка. Моя мама русская, а папа немец (респондент №16).

– Моя мама украинка, а папа русский. Я ощущаю себя ближе к украинской нации, но и от русской половины не могу отказаться (респондент №11).

– Во мне намешано много кровей: еврейская по папе, тюркская (по бабушке). Эти две крови я чувствую в себе сильнее всего. По маме я украинка. Прожила в России всю жизнь, но русской себя не ощущаю. Петербурженкой – да, россиянкой – да, но это уже не про национальность (респондент №23).

– Я метиска: отец таджик, а мама русская (респондент №14).

– Мой папа казах, мама татарка. Я себя считаю татаркой, так как воспитывали меня мама и бабушка – татарки (респондент №2).

Участницу №2 можно было бы назвать этнической мусульманкой, но на вопрос о своем вероисповедании до прихода в ислам она ответила: «В детстве я верила, что Иисус – Бог, жалела, что он страдал и умер для нас. Переживала за него очень, плакала. При этом все время задавалась вопросами – как возникла наша земля и в чем смысл жизни? Ни мусульманкой, ни христианкой внутренне себя не считала, а на вопрос о смысле жизни впервые получила ответ от учительницы литературы – “Смысл в том, чтобы помогать другим, и об этом пишут все классики…” Однажды в детстве я захотела держать пост в рамадан из солидарности с мусульманами, но мама строго запретила, считая, что это вредно для здоровья, и больше к этой теме мы не возвращались» (респондент №2).

Из ответа видно, что интервьюируемая воспитывалась вне мусульманской традиции. На вопрос «Когда и как Вы приняли ислам?» она отвечает: «Это было уже в Санкт-Петербурге, когда мы уехали из Туркмении после распада СССР. Мне было 27 лет. Я начала посещать исламский культурный центр “Источник”. Там же я прочитала шахаду».

Более того, ее мама, будучи татаркой, негативно отнеслась к тому, что дочь приняла ислам. Вспоминая этот этап своей жизни, респондент сказала: «Мама противилась моим походам в “Источник”, думала, что я попала в секту, заставляла снять платок, особенно под давлением ее знакомых и родственников. Однажды она сказала: “Что ты все – Аллах да Аллах?! А я что?! Я для тебя ничего не значу?” А я ответила: “Для меня Аллах превыше всего”, и маму это очень ранило. Сейчас я бы так не сказала, проявила бы мягкость, гибкость». Предпоследняя фраза – пример упомянутой выше резкости, свойственной неофитам, и сама опрашиваемая признает это.

Как мы видим, неофитами могут быть не только представители славянских народов, но и те, кого обычно называют этническими мусульманами. Соединив понятия «этничность» и «неофитство», можно назвать эту группу «этнические неофиты».

Важно также, что в семьях русских мусульман сегодня взрослеют дети, которые рождены в исламе и формируют, по сути, новое этноконфессиональное сообщество. Уже сегодня мы можем говорить об этнических мусульманах русской национальности. А в ближайшие 20-30 лет, когда достигнут зрелости дети, рожденные в межнациональных мусульманских браках, воспитанные в русской ментальности, их станет значительно больше.

Это значит, что следует пересматривать не только термин, но и подход к самой группе, в частности педагогические и образовательные стандарты в медресе и мечетях, где частью джамаата являются русские мусульмане. В этом отношении мы целиком согласны с А.О. Никитичевой, написавшей о русских мусульманах Подмосковья следующее: «Несмотря на то, что, по оценкам лидеров изучаемых общин, новообращенные из числа русских составляют всегда крайне малую часть этих общин, их роль как людей, совместивших в своем мировоззрении различные по происхождению культуры, представляется особенно важной, поскольку открывает перспективы для качественно иного диалога между этими культурами» [17].

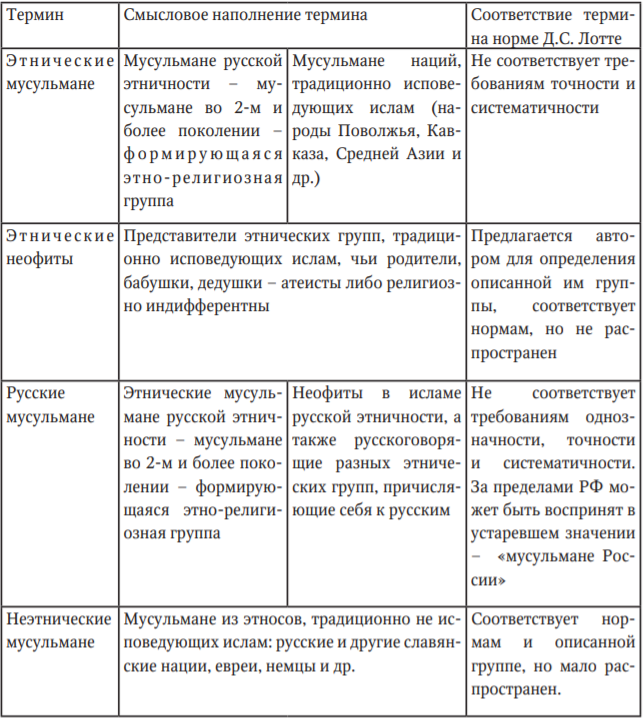

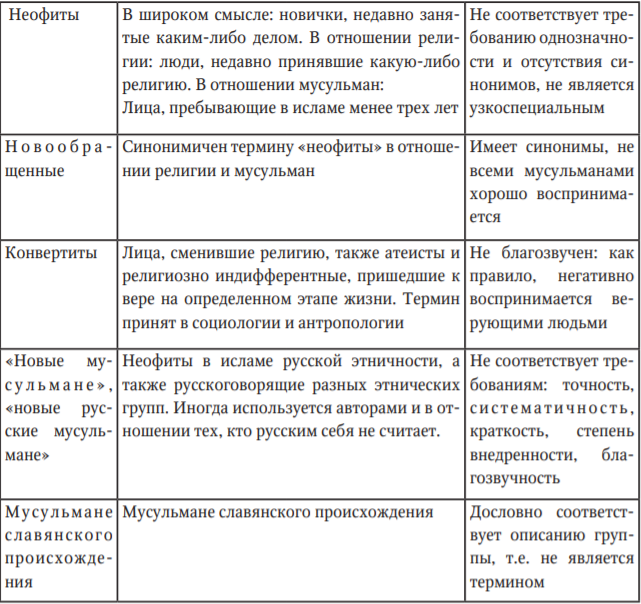

Как мы видим, ряд рассмотренных терминов имеет смысловые неточности, а смысловое наполнение терминов «этнические мусульмане» и «русские мусульмане» может пересекаться. Наглядно это иллюстрирует следующая таблица.

Таблица 1. / Table 1.

Соответствие терминов нормам, выработанным Д.С. Лотте

Terms compliance with the norms developed by D. S. Lotte

Заключение

В связи с вышеизложенным в отношении религиозных и этнических групп предлагаем использовать следующие термины и их смысловое наполнение.

Русские мусульмане: мусульмане русской этничности, а также потомки любых смешанных браков и представители традиционно мусульманских народов (татар, башкир, казахов и др.), семьи которых в советский период ассимилировались, утратив родной язык, при условии, что они используют русский язык как средство коммуникации внутри мусульманской уммы и сами считают себя русскими. Некорректно использовать термин как синоним понятию «неофит».

Этнические мусульмане:

1) люди, рожденные в мусульманских семьях, осознающие себя мусульманами от рождения, независимо от того, являются ли они религиознопрактикующими, соблюдают ли правила закрытия аурата и нормы шариата в повседневной жизни. Чаще всего это представители народов, проживающих на постсоветском пространстве, традиционно исповедующих ислам, – татары, башкиры, узбеки, таджики, чеченцы, и др.;

2) русские мусульмане, если они родились в семье, где родители исповедуют ислам и являются религиозно-практикующими. Так, молодые люди, чьи родители приняли ислам в 1990-х – 2000-х годах, могут считаться этническими русскими мусульманами при условии, что считают себя мусульманами от рождения.

Аспект религиозной практики родителей нами особо выделен, потому что русские мусульмане, в отличие от этнических, не могут опираться на традиции предков, и воспитание, полученное от религиозно-практикующих родителей, – главный фактор формирования их религиозной идентичности.

Неэтнические мусульмане: представители народов, проживающих на постсоветском пространстве, исторически традиционно не исповедующих ислам (этнические украинцы, белорусы, чуваши, евреи и др.), принявшие его в силу ряда субъективных причин и использующие русский язык как средство коммуникации внутри мусульманской уммы.

Неофиты: люди, недавно принявшие какую-либо религию, независимо от их национальности. Продолжительность периода «неофитства» мы определяем, опираясь на работы А.В. Корчагиной [13] и Ю.Ю. Асеевой [20], как первые три-четыре года в новой религии.

Этнические неофиты: представители народов, проживающих на постсоветском пространстве, традиционно исповедующих ислам (татары, башкиры, таджики, чеченцы, и др.), не считающие себя мусульманами от рождения, осознававшие себя атеистами, христианами или представителями иного вероисповедания, при условии, что они осознанно приняли ислам не ранее четырех лет назад.

Термин предложен автором для выделения в отдельную категорию мусульман, которых обычно называют этническими, но по своей сути они являются неофитами.

Термины «новые мусульмане», «новые русские мусульмане» не подходят для научных исследований. Словосочетание «мусульмане славянского происхождения» является скорее описанием, чем термином. Термин «конвертиты» некорректен в силу непринятия его верующими.

В целом, теология нуждается в разработке собственной терминосистемы, одним из стандартов которой должно стать принятие термина верующими людьми той конфессии, к которой относится термин. Для теологии разных религий допустима выработка отдельных терминосистем.

1. См., например, Н.М. Ракитянский, М.С. Зинченко, Т.В. Излученко, Р.Р. Сулейманов и др.

Список литературы

1. Суюнова Л.Д. Актуальные проблемы неэтнических мусульманок в регионах с мусульманским меньшинством (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Minbar. Islamic Studies. 2021;14(1):226–248.

2. Бурсина О.А. Специфика терминосистем социально-гуманитарных и естественно-математических наук. Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-terminosistem-sotsialno-gumanitarnyh-i-estestvenno-matematicheskih-nauk (дата обращения: 12.05.2021).

3. Рахманин А.Ю. Религиоведение. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Под ред. Рахманина А.Ю. М.: Юрайт; 2016. 307 с.

4. Игнатьев А. Пять базовых концептов социологии религии. Социологическое обозрение. 2014;13(1):155–170.

5. Буланова И.С. Смысловое содержание религиозной конверсии. Религиоведение. 2013;4:132–138.

6. Исаева В.Б. Современные концептуальные модели социологии конверсии. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2014;166:108–113.

7. Адо П. Духовные упражнения и античная философия. Пер. с франц. при участии Воробьева В.А. М., СПб.: Степной ветер, Коло; 2005. 448 с.

8. Самойлова И.Г. Религиозный опыт личности: социально-психологические исследования. Вестник Костромского государственного университета. 2013;19(3):55–59.

9. Любимова А.И. Теории религиозной конверсии и новые религиозные движения в России. Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2009;10(1):70–74.

10. Stark R.А., Bainbridge W.S. Theory of Religion. New York: Peter Land; 1987. 386 p.

11. Rambo L.R. Understanding religious conversion. New Haven: Yale University Press; 1993. 240 р.

12. Snow D.A., Machalek R. The Sociology of Conversion. Annual Review of Sociology. 1984;(10):167–190.

13. Седанкина Т.Е. Религиозная социология: исламский компонент. Казань: КФУ; 2016. 193 с.

14. Корчагина А.В. Психологические мотивы и последствия обращения в ислам: результаты социально-психологического исследования. Minbar. Islamic Studies. 2018;11(2):375–385. DOI: 10.31162/2618-9569-2018-11-2-375-385

15. Насирова В.Н., Кириллова Т.С. Статус термина и общеупотребительная лексика. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016;6:43–44.

16. Термин и его специфические особенности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studfile.net/preview/4238508/page:2/ (дата обращения: 12.05.2021).

17. Никитичева А.О. Русские мусульмане Подмосковья: аспекты самопонимания и роль в общинах. Ислам в современном мире. 2020;16(3):145–164.

18. Силантьев Р. А. Роль новообращенных мусульман в расколах. Имперское возрождение. 2007;1(9):69–76.

19. Сулейманов Р. Р. Русские Мусульмане: классификация групп, проблема радикализма, отношение к ним в России. Мусульманский мир. 2015;4:8–39. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-musulmane-klassifikatsiya-grupp-problema-radikalizma-otnoshenie-k-nim-v-rossii/viewer (дата обращения: 12.05.2021).

20. Асеева Ю.Ю. Неофиты в исламе: психологические и социальные аспекты. Ислам: личность и общество. 2020;1:15–20.

21. Ракитянский М.Н., Зинченко М.С. Русские исламисты, как политико-психологическая реальность. Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2015;3:70–82.

22. Излученко Т.В. Русский ислам: современное положение и тенденции развития. Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2013;1(23):278–282.

Об авторе

Л. Д. СуюноваРоссия

Суюнова Лада Дмитриевна, магистр теологии, член Ассоциации психологической помощи мусульманам, г. Москва; главный редактор издательского дома «Алиф», Казань

Рецензия

Для цитирования:

Суюнова Л.Д. Смысловое содержание терминов «русские мусульмане», «этнические мусульмане» и «этнические неофиты» в исследовании феномена «религиозная конверсия» с позиций теолога. Minbar. Islamic Studies. 2021;14(2):472-498. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2021-14-2-472-498

For citation:

Suyunova L.D. Semantic content of the terms “Russian Muslims”, “Ethnic Muslims” and “Ethnic Neophytes” in the study of the phenomenon of “Religious Conversion” from a theologian’s perspective. Minbar. Islamic Studies. 2021;14(2):472-498. (In Russ.) https://doi.org/10.31162/2618-9569-2021-14-2-472-498

JATS XML