Перейти к:

Противостояние шамхальства и Кабарды в XVI веке (к вопросу о международных отношениях на Северном Кавказе)

https://doi.org/10.31162/2618-9569-2024-17-2-263-314

Аннотация

Статья посвящена проблемам складывания региональной системы международных отношений на Северном Кавказе в XVI веке. Эпоха ордынских ханов и ширваншахов навсегда ушла в прошлое, а на смену им пришли новые империи: Сефевиды, Османы и Московское государство. С помощью миросистемного анализа показано происходившее тогда преобразование политического ландшафта региона. Вниманию читателя предлагается новый взгляд на кавказские общины и их место в истории цивилизации, а также на формы, которые принимала их интеграция в состав того или иного государства. Большой интерес вызывают использовавшиеся тогда способы формирования идентичности, а также иерархические представления, бытовавшие в сфере международных отношений. Впервые дана попытка реконструкции соответствующих исследуемой эпохе взглядов на сложившийся тогда на Северном Кавказе баланс сил.

Для цитирования:

Шихалиев Ш.Ш., Шумкин А.В. Противостояние шамхальства и Кабарды в XVI веке (к вопросу о международных отношениях на Северном Кавказе). Minbar. Islamic Studies. 2024;17(2):263-314. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2024-17-2-263-314

For citation:

Shikhaliev Sh.Sh., Shumkin A.V. Confrontation between Shamkhalate and Kabarda in the 16th century (the issue of international relations in the North Caucasus). Minbar. Islamic Studies. 2024;17(2):263-314. (In Russ.) https://doi.org/10.31162/2618-9569-2024-17-2-263-314

Введение

Проблема международных отношений на Северном Кавказе всегда находилась в фокусе внимания отечественных ученых. Для Российской империи этот вопрос представлял большой практический интерес ввиду интенсификации в конце XIX века процесса колониального раздела мира между Европейскими державами. Сбор материала о народах, покоренных в ходе Кавказской войны 1817–1864 гг., был очень важен для внедрения на местах эффективных институтов управления. Однако прежде всего для дореволюционной историографии было характерно противопоставление европейских и азиатских народов. Если первые смогли самостоятельно пройти через процесс модернизации и построить индустриальное общество, то задачей академического сообщества было выяснение, почему этого не удалось сделать вторым. Другой отличительной особенностью исторической науки той эпохи было умозрительное деление восточных народов на высокие цивилизации (они хотя и не достигли современности, но все же их культурный уровень заслуживал признания) и первобытные общества, так и не создавшие собственной письменности. Первые изучались методами ориенталистики, вторые – этнографии. Несмотря на то, что на Северном Кавказе были широко распространены арабская, персидская и тюркская письменные культуры, местные коренные народы предпочитали рассматривать как первобытные. Между тем априори считалось, что история таких народов не поддается реконструкции [1, с. 59–60].

После революции в нашей стране сложилась новая историческая школа, основанная на марксистской методологии, возглавлял которую М.Н. Покровский. Суть истории её последователи закономерно видели в развитии, т. е. в правильном изменении структуры человеческого общества, которое провоцирует классовую борьбу и тем самым становится двигателем прогресса. Причем структура общества определяется появлением новых форм собственности, таких как рабовладение, условное землевладение, частная собственность на капитал. А развитие хозяйства, которое стимулирует социальные изменения, зависит от окружающей общество природы (чем она суровее, тем больше препятствий стоит на пути прогресса) [2, с. 10–11]. Таким образом, отечественные историки-марксисты видели причины отставания исторического развития Кавказа в его суровых природных условиях, а покорению его Россией многие из них находили оправдание как шагу, способствовавшему социальному прогрессу [3, с. 97–99, 114, 196]. Согласно теории Ф. Энгельса, образование государства является естественным результатом централизации власти, складывающейся благодаря эволюции частной собственности и классовой иерархии [4, с. 238–239]. Но прямой зависимости между доминирующей формой собственности и складыванием государства эта теория, тем не менее, не устанавливает! Поэтому и советские историки были склонны атрибутировать доминирующие этнополитические образования Северного Кавказа (шамхальство и адыгское княжество Кабарда) как находящиеся на пути становления государства. В сущности, вершиной развития советской историографии исследуемой проблемы являются работы А.М. Некрасова и А.Е. Криштопы [5, с. 67–72]; [6, с. 5–20].

Между тем настоящая революция марксистской исторической мысли происходила на Западе, где в то же самое время образовалась школа миросистемного анализа. Во-первых, эта научная школа, применяя философию постпозитивизма, опротестовала те способы, которыми было структурировано социальное научное исследование при его возникновении в середине XIX в. В частности, постпозитивисты указали на произвольный характер представлений о современности [7, с. 228–229]. Во-вторых, представители миросистемного анализа продемонстрировали то, как неуклонно развивались способы самоорганизации человеческого общества: сначала был пройден путь от минисистем (племенных, сельских и городских общин Древнего мира) к мировым империям (сложным аграрным обществам Древности и Средневековья, которые объединяли различные культуры и делились на ядро и периферию), а затем к мировой экономике (общества Нового времени, в конце концов образовавшие глобальный капиталистический рынок) [7, с. 90–91]. Наконец, миросистемный анализ продемонстрировал взаимозависимость между уровнем демографии населения и интенсивностью развития цивилизации (но зависимость эта носит не линейный характер, поскольку человечество осваивает окружающую среду неравномерно) [8, с. 68–74]. Именно для того, чтобы продемонстрировать, как миросистемный анализ проливает свет на историю международных отношений на Северном Кавказе, авторы и предприняли эту работу.

Противостояние между шамхальством и Кабардой в середине XVI века

Основной интерес для отечественной исторической традиции, разумеется, всегда представлял тот период истории международных отношений на Северном Кавказе, когда в них было вовлечено Московское государство. Москва стала играть активную роль в международной жизни Северного Кавказа после покорения Астраханского ханства в 1556 г. [3, с. 184]; [5, с. 30, 33, 136]. Именно на этот период позволяет пролить свет летописание, в то время как предшествующее время лишь эпизодически отражено в древнерусских источниках. Между тем одним из предлогов для вступления Москвы в новые международные связи послужила развернувшаяся в то самое время война между шамхальством и Кабардой. И так как именно это противостояние стало узловым событием, положившим начало постепенному проникновению России на Кавказ, то, чтобы систематизировать данные о сложившейся там к середине XVI века системе международных отношений, удобнее всего было бы изучить его движущие силы.

В том, что касается фактической стороны вопроса, больше всего материала о событиях того времени удалось собрать Ш.Б. Ногмову. Среди шестнадцати кабардинских песен, положенных в основу его главного произведения «Черкесские предания» (которое А.П. Берже опубликовал под названием «История адыхейского народа»), находились и две редакции песни «Чегема старого ров»1 [9, с. 69–76]. Третья ее редакция спустя столетие была включена в сборник «Кабардинский фольклор»2 [10, с. 403–404]. Впрочем, адыгские исторические песни были непонятны без прозаических комментариев, передававших их гегуако, и именно Ногмов зафиксировал наиболее подробные разъяснения [11, с. 114–118]. Причем, судя по воспроизведенным им деталям, ему также была знакома и третья редакция песни.

В том, что касается подоплеки событий, устная традиция гегуако, в общем-то, лишь слегка дополняла текст самой песни. В редакциях А и Б виновником войны назван кабардинский князь Каншао Гиляхстанов, который трижды за год приводил с собой на родину дагестанское войско. При этом чужеземцы летом напали на покосы, препятствуя уборке проса – основной сельскохозяйственной культуры адыгов, так что всем местным жителям, кроме тех, кто был призван в ополчение, пришлось искать убежища в Кистинском ущелье (долина реки Армхи). В разъяснениях гегуако говорилось, что эти действия Каншао были вызваны захватом его земель семействами Биту и Маремшао Айдаровых3 [11, с. 115]. Но Айдаровы также призвали союзников – бесленеевского князя Эльжеруко Канокова и абазинского Льва Ачба, а затем собрали войско на реке Чегем, устроив укрепленную позицию между горой Бештау и р. Терек. Причем об участии Эльжеруко в этих событиях Ногмову было известно из его жизнеописательной песни, в которой упоминается Чегемский ров [9, с. 78]. Но вряд ли помощь бесленеевцев была бескорыстной, так как редакция А содержит обвинение в адрес их ведьм в похищении тем летом кабардинского хлеба (хотя, казалось бы, виновником неурожая был Каншао с сопровождавшими его дагестанцами!).

Гораздо меньше известно из песни о дагестанском войске. В редакциях А и Б их предводитель назван уцмием, тогда как в редакции В ими командуют шамхал и Авар-хан. В редакциях Б и В значительное внимание также уделено кабардинскому уорку Умахо Борову и его сыну Муртазе. Согласно поздним комментариям, он перешел на сторону Каншао (Боровы владели землями на реке Чегем и в последующем были вассалами князей Мисостовых) [10, с. 404]; [13, с. 197]. Видимо, такое внимание в песне к Боровым объясняется тем, что они переманивали других кабардинцев на сторону Каншао [11, с. 116]. В редакции В дагестанцы названы войском тлхукотлов (неправильно рожденных). Под этим названием у адыгов было известно сословие земельных арендаторов, правовое положение которого было аналогично осетинским фарсаглагам или горским ясакчи [13, с. 159, 162]. Очевидно, эта деталь должна была подчеркнуть разницу между кабардинским войском, комплектовавшимся на основе ленного права, и дагестанским, которому феодальная иерархия в то время ещё была незнакома. Но публикаторы истолковали эту деталь весьма буквально и отнесли описанные события ко времени позднейших антифеодальных восстаний [10, с. 403].

Эльжеруко Каноков, Темрюк Айдаров и Лев Ачба выступили к Нижнему Джулату, но не успели помешать дагестанцам переправиться через р. Терек и стать лагерем в Каратереке. Поэтому кабардинцам пришлось отступить назад и расположить войско на укрепленных высотах между реками Чегем и Баксан. На другой день дагестанцы перенесли свой лагерь к позициям своих противников, а на третий началось сражение, продолжавшееся несколько дней. В сохраненных Ш.Б. Ногмовым комментариях также приведена генеалогическая легенда рода Ортановых с описанием первого знакомства кабардинцев с огнестрельным оружием: обнаружив грохот и поднимающийся вслед за ним дым, кабардинцы отправили ночью на другой берег Чегема добровольца по имени Вартан, которому удалось захватить у дагестанцев фитильное ружье. Благодаря добытому оружию он и был возведен в достоинство уорка. На третий день битвы дагестанцы были разбиты, Каншао погиб, а воины из Кумуха и Аварии потеряли две трети своих людей. Место этой битвы было в последующем известно как Кишпек [11, с. 114–118].

На кладбище шамхальского рода в Гази-Кумухе сохранилась надгробная эпитафия Мухаммада, сына ‘Амаль-Мухаммада, «убитого в сражении с неверными черкесами», датированная месяцем мухаррам 960 г. х. (27 декабря 1552 г. – 24 января 1553 г.)4 [14, с. 149]. Та же дата указана в эпитафии еще одного мученика из селения Рича5 [14, с. 148–149]. Эти эпитафии позволяют установить дату сражения, которая одновременно проливает свет на личность Авар-хана, упомянутого в редакции В и комментариях Ногмова. До 977 г. х. (1569 г.) Аварией правил ‘Андуник-нуцал, который известен нам по рукописной генеалогии, строительной надписи 954 г. х. (1547–48 г.) и вольной грамоте 961 г. х. (1553–54 г.) [15, с. 53]; [16, с. 188–189]; [17, с. 184–187]. Вопрос о шамхале несколько сложнее и поэтому будет рассмотрен отдельно.

В редакции В упоминается Иван-пши (то есть князь Иван Грозный), причем в комментариях объясняется, что его войска опоздали к битве из-за летней жары. Очевидно, здесь имеет место характерное для исторического фольклора нарушение хронологии описываемых событий. Согласно песне, дагестанское войско трижды за год приходило в Кабарду, напав на летние покосы, но, судя по надгробию из Гази-Кумуха, основное сражение имело место все-таки в январе 1553 г. В июле 1557 г. к Ивану Грозному прибыл черкасский мирза Кавклыч Кануков (видимо, бесленеевец), который «пришел от братии от кабартынскых князей черкаскых от Темрюка да от Тазрюта-князя бити челом, чтоб их государь пожаловал, велел им собе служити и в холопстве их учинил, а на Шавкал бы им государь пожаловал, астороханьскым воеводам велел помощь учинити» [12, с. 26]. В октябре следующего 1558 г. к царскому двору прибыли «Темирюковы княжи дети большово князя из Кабарды Булгерук-мурза да Салнук-мурза бити челом, чтобы государь их жаловал, своих холопей, я оборонь учинил от шевкальского государя». Тогда «Булгарьи-мурзе велел молвить государь, что им оборонь учинит от шевкал, как его царский довод будет» [12, с. 30].

Очевидно, сведения об этих переговорах были сразу доведены Грозным до противоположной стороны, так как в 1559 г. к нему прибыло посольство «от Шавкалов (Шахехалов) с просьбою, дабы российский государь защитил их от подданных ему князей черкасских», «но как по дошедшим жалобам от черкес кабардинских ясно открылось, что сами шавкальские народы делают обиды черкесам, то в защищение сих последних противу шавкалов послано войско в черкасския кабардинския области» [18, с. 279–280]. В феврале 1560 г. Иван Грозный отправил «по челобитью кабартынских князей и по неправдам шевкаловым воеводу Ивана Семеновича Черемисинова с товарыщи на Шевкал и на Тюмень» [12, с. 30–31].

Не получили должных разъяснений в комментаторской традиции встречающиеся только в редакции В строки о невестке Кардановых, убившей опьем Сосруко, одного из Тергешиновых, брошенного в яму. Вероятно, отчасти на этот сюжет может пролить родословная кабардинских князей, согласно которой имена Кардан и Сосруко носили сыновья Таусултана Джанхотова (современники описанных в песне событий), а про сына Кардана Султан-бека было известно, что «убили его кумыченя» [12, с. 605, 610]. В таком случае песня описывает процесс истребления мужчин из рода княжеского убийцы, как было предусмотрено нормами обычного права кабардинцев [19, с. 147].

В этой связи внимание авторов привлек отрывок из дагестанского псевдобиографического произведения «История Аргвани» о том, как «пришли в Авар ханы Кабатийские Суракат и Кагар. Суракат поселился в Аваре, а Кагар в Чир-юрте» [20, с. 218]. Среди имен героев рассказа (سرقة и قهر) первое напоминает имя Сосруко Таусултанова, а второе – его брата Кардана. Причем использованный в арабском тексте термин القبط «египтяне» является аллюзией на легенду о египетском происхождении кабардинских князей [21, с. 10–11, 45]. Неизвестно, какими источниками пользовался создавший «Историю Аргвани» кади с. Чиркей Хаджж ‘Али ибн Хасан аль-Аргуни аль-Авари, умерший в 1173 г. х. (1759–1760 г.) [22, с. 106–107; 23, с. 53], но весьма вероятно, что хронологическая запись, инкорпорированная им в свой труд, изначально была посвящена совместному походу кабардинских князей и воеводы И.С. Черемисинова на шамхальство в 1560 г. Во всяком случае, фраза, что «…в горах другихнязей не было, кроме Сураката и Кагара», говорит в пользу такого предположения, так как именно кабардинские князья считались первыми среди представителей северокавказской аристократии [20, с. 221; 18, с. 160].

В самом деле, в одной из рукописей «Истории Аргвани» про Сураката и Кагара говорится, что «они обнаружили это место пустым, без следов развалин, и пригодным для жизни. Они отправили письма в другие страны и народам, и там скопилось очень много народа из иудеев и христиан» [24, с. 85]. Видимо, здесь и надо искать разгадку названия Мухостовой крепости, упомянутой в редакции Б. Прежде всего следует отметить, что слухи о городе, основанном русскими воеводами в Кабарде, и о том, что князь Темрюк «в городе сел», стали распространяться в Крыму уже после отправки к нему в 1562 г. царем Г.С. Плещеева со стрелецким приказом и пятью сотнями казаков [12, с. 34–35, 619]. Впоследствии, 22 декабря 1566 г., к Ивану Грозному прибыл «Матлов-князь Темгрюкович» просить, чтобы тот «для брежениа от недругов его велел город на реке Терке усть-Сююнчи реки поставить». В итоге 2 февраля 1567 г. Грозный «для городового дела князя Ондрея княже Семенова сына Бабичева да Петра Протасьева со многими людьми, да и наряд, пушки и пищали, с ними в Черкасы послал, а велел на Терке-реке Темгрюку-князю по его челобитью город поставити» [12, с. 40–41]. В Дербенд-наме упоминается «крепость Сурхаб, которая в настоящее время известна как Кызылйар, а правитель его Мусхаб» [25, с. 30]. Если исправить диакритический знак, поставленный под последней буквой, то получим название Мусхат, соответствующее кабардинскому Мухост.

В этой связи нельзя обойти вниманием надгробные эпитафии других двух сыновей ‘Амаль-Мухаммада – Будай-шамхала и Сурхая, установленные на кладбище шамхальского рода в Гази-Кумухе6 [14, с. 150–151]. Год их смерти в сражении с неверными – 974 г. х. (1566–1567 г.) соответствует времени постройки первой крепости на Тереке. Нет сомнений, что погибли они, пытаясь воспрепятствовать начатому строительству.

Итак, из летописных, фольклорных и эпиграфических источников довольно много можно выяснить о ходе войны между Кабардой и шамхальством, которая имела место примерно в промежутке 1552–1567 гг. Но эти источники проливают свет лишь на формальный предлог к началу войны, в то время как её глубинные причины остаются за рамками их внимания, поэтому, чтобы раскрыть эти причины, необходимо разъяснить, что же из себя представляли Кабарда и шамхальство того времени.

Кабардинское княжество

Ответ на вопрос, что из себя представляла в XVI веке Кабарда, далеко не так прост. Дело в том, что в отечественной историографии всегда много внимания уделялось зависимости Черкесии от Крыма и Османской империи и процессу ее перехода под власть Российской империи, но, во-первых, ее политические единицы трактовались как племена, а во-вторых, до сих пор отрицалось наличие в ней централизованной власти [5, с. 67–71]. Благодаря этому на черкесов смотрели примерно так же, как на завоеванные европейцами первобытные мини-системы Нового Света. Между тем этнополитические образования Черкесии были феодальными уделами, как правило, носившими имена своих основателей [26, с. 274]. Вместе с тем исследования школы миросистемного анализа показали, что феодальные общества возникли в результате дезинтеграции древних раннеклассовых империй и всегда были объединены сложной схемой соподчинения [27, с. 18–19]. К тому же последние публикации документов доказали несостоятельность мнения об отсутствии в Черкесии централизованной власти.

Не так давно И.В. Зайцев обнаружил и опубликовал берат султана Мурада III, выданный в начале месяца мухаррама 999 г. х. (ноябрь 1590 г. н. э.) на имя темиргоевского бея Мехмеда, о назначении его эмиром черкесов [28, с. 73–74]. Это открытие полностью изменило наши представления о средневековой Черкесии. На самом деле косвенные указания на существование такого документа, пожалованного темиргоевскому бею за участие в черкесском ополчении, приведенном в 1579 г. бейлербеем Каффы Джа’фар-пашой на помощь завоевателю Дербента ‘Осман-паше, содержались и в адыгском историческом фольклоре [29, с. 52]; [30, с. 251]. К тому же темиргоевские князья вплоть до аннексии Крыма Россией пользовались правами ханских наместников в Черкесии и соответственно имели собственное поместье в Крыму [31, с. 136]. Однако только из берата стало известно, что эта должность перешла к ним в 1590 г. от кабардинских князей. В этой связи возникают две основные проблемы. Первая из них касается времени учреждения крымского и османского наместничества над черкесами. Вторая затрагивает структуру владений и формы управления, которыми располагал эмир черкесов.

Что касается времени вступления Черкесии в вассальные отношения с Крымом и Османской империей, то А.М. Некрасов, проанализировав данные восточной историографии, связал его соответственно с правлениями хана Менгли-Гирея и султана Баязида Вели [5, с. 114]. Едва ли можно согласиться с подобной точкой зрения, так как сведения о Черкесском вилаете появились еще в литературе о Золотой Орде и уже оттуда постепенно перешли в известия о временах Османской империи [32, с. 120]; [33, с. 363]; [29, с. 52]. В самом деле, ещё зимой 1237-1238 гг. Менгу-каан и Кадан убили государя черкесов Тукара, резиденция которого находилась в Таматархе [34, с. 78]; [35, с. 37]. Очевидно, вилает был образован из бывших владений этого монарха и при распаде Золотой Орды просто перешел к Крымскому ханству, первый правитель которого Хаджи-Гирей в своем ярлыке от 1453 г. указал Копу и Тамань (административные центры Черкесии) среди подвластных ему городов [36, с. 189]. Именно этим объясняется ожесточенная война ханов Большой Орды против черкесов (подданных Крыма) перед ее падением. Позже черкесы обязательно упоминались в пространной версии ханской титулаГиреев7 [37, с. 115].

Менгли-Гирей первым из крымских ханов заключил шарт-наме с Османами, но все же установившиеся тогда отношения вовсе не были тем безусловным вассалитетом, к которому они пришли в последующем [38, с. 142–155]. Поэтому османская власть распространилась на черкесов только благодаря завоеванию в 1479 г. генуэзских колоний черноморского побережья Кавказа и учреждению на их месте Таманского санджака Каффинского эйялета. Но потребовалось некоторое время, чтобы подчинить адыгское население, рассредоточенное в сельских районах, поэтому предания темиргоевцев и бесленеевцев об их покорении Баязидом II (1481–1512) выглядят вполне достоверно [5, с. 114]. Характерно, что в черкесском фольклоре уже Кабарда Тамбиев (прототипом которого был князь Тамани Кадирберди) представлялся в качестве приближенного турецкого султана [39, с. 1–2].

В конце 1511 г., во время бегства Селима Явуза от его отца Баязида Вели в Крым, его корабль зашел в гавань Копы, где к нему, по всей видимости, присоединился будущий верховный князь Кабарды Темрюк Айдаров. Согласно топонимической легенде, объяснявшей последующее переименование Османами Копы в Темрюк, он сопровождал Селима в течение трех с половиной лет [40, с. 47–48]. Очевидно, покинуть двор своего государя Темрюку пришлось ради начатой тем войны против Исма‘иля Сефеви. Сохранилось сообщение венецианского представителя в Стамбуле от 23 июня 1516 г., записанное со слов великого везиря Пири-паши, о том, что «Черкес отправился к Черному морю против Софи, чтобы помочь государю своему Турку» [5, с. 113].

Это было логичное решение, так как в 1486-1487 гг. отец Исма‘иля шейх Хайдар и его мюриды уже совершили поход «в Черкассию, идя к Киппихи и Карбатеи, которые обе расположены на Большом море, и подобным образом поступили и с этими местами, до тех пор пока люди из Тетракоссы и Кремуха не сошлись с ними врукопашную» [41, с. 116–117]; [42, с. 84–85]. Таким образом, участие черкесов в первой османо-сефевидской войне было последовательным продолжением их противостояния с шейхом Хайдаром. Несмотря на недостаток документов, освещающих эти события, напрашивается вывод, что особые отношения кабардинских князей с османскими султанами начались именно тогда и продолжались вплоть до времени правления упомянутого в берате 1590 г. в качестве предыдущего эмира черкесов Арсланбека Бийарсланова.

Несколько сложнее вопрос о внутренней структуре Черкесии. В процитированном выше источнике конца XV в. упомянуты четыре удела: первый из них находился в Кипчаке (точнее вокруг Копы на правом берегу Кубани), вторым была Кабарда, третьим Татар кёше «Татарский угол», четвертым Темиргой. В предыдущих публикациях одного из авторов уже была разобрана история сложных взаимоотношений между уделами в Копе и Тамани, которые, по всей видимости, положили начало соответственно Бесленею и Кабарде. При этом именно черкесские владетели Тамани Джанибек, Костомок, Кадирберди и Петрезок в генуэзских документах носили титул «князя Зихии», который, очевидно, тождественен статусу «эмир черкесов» берата Мурада III. Но после османского завоевания Тамани кабардинцы, видимо, были вытеснены на правый берег Кубани в удел Бийарслан-бека и его сына Канпулада. Вероятно, именно в этот момент произошел транзит власти от первого рода (предков кабардинских кодзов Тамбиевых) ко второму (предкам бесленеевских и кабардинских князей). Темиргоем в то время правили Кертибий и его сын Бийберди, и в 1590 г. совершился уже новый переход должности эмира черкесов к их роду (предкам темиргоевских, хатукаевских, жанеевских и хегакских князей) [43, с. 163–174]; [21, с. 23–29].

В источниках Татар кёше всегда упоминается вместе с Темиргоем, и, судя по месторасположению, его территорию впоследствии занимал удел жанеевских князей. Само название жанеевского удела является производным от широко распространенного персидского имени Джан8, которое носил брат темиргоевских князей Булатуко и Хатуко [11, с. 96–97]. Очевидно, что в XVI веке только эти два рода, наследовавшие друг от друга должность эмира черкесов, пользовались монополией на княжескую власть среди адыгов. Однако в конце XV века Менгли-Гирей-хан взял с собой в поход на Хаджи-Тархан три тысячи воинов из абхазской общины бжедугов, а по возвращении поселил их в Черкесии [44, с. 52]. В начале XVII в. остальные бжедуги последовали за ними и переселились на земли темиргоевцев. В итоге, несмотря на требование темиргоевцев в обмен на землю стать в положение их кодзов, крымский хан санкционировал приобретение ими княжеского статуса и послал в поддержку войско. На новом месте род бжедугских князей разделился на четыре ветви – Хамышевых, Черченеевых, Багарсоковых и Бастековых. Но лишь удел первых двух сохранил первоначальное название, подданные же остальных стали известны как махошевцы и вепсны [26, с. 508–509]; [45, с. 28–31].

Не так повезло другим выходцам из сельских общин Абхазии – агучипсам, абадзехам и убыхам (агучипсы, разделившиеся на натухайцев и шапсугов, были, очевидно, выходцами из общества Ахчипсоу). Правители всех этих обществ были вынуждены довольствоваться позицией кодзов при «эмире черкесов» [13, с. 233–246, 264]. При этом коренные черкесы противопоставляли себя (адыге) переселенцам (абадзе) [18, с. 155]; [46, с. 308]. Кстати говоря, по-тюркски эти две категории населения именовались соответственно белыми и черными черкесами [47, с. 16–17].

Следует отметить, что все эти этнополитические образования с научной точки зрения ни в коем случае не могут быть квалифицированы как племена (в европейскую литературу этот термин попал из мусульманской как калька арабского термина قبيلة) [48, с. 200–201]. Племенная община, разумеется, сохранялась как составная единица в феодальном обществе кочевников, но для адыгов и абхазов таким социальным кирпичиком была сельская община (псухо) [40, с. 55–56]. Причем собственным псухо мог располагать лишь князь или первостепенный дворянин (уоркишхо), который как сюзерен обладал правом содержать на своей земле несколько ленников.

Что же касается форм управления, использовавшихся в Черкесии, то большое внимание всегда уделялось вопросу признания каждого вновь взошедшего на трон хана. По случаю его инаугурации черкесы должны были выплатить особый налог, называемый «тишв русских источниках – «поминки»). В частности, известно, что для черкесов тиш был первоначально установлен в размере трехсот невольников, а во времена Селим-Гирей-хана доведен до семисот (других налогов черкесы не платили) [49, с. 18]; [3, с. 194]. Для укрепления связей между Крымом и Черкесией ханы обычно брали в свой гарем дочерей местных князей, а своих детей отдавали им на воспитание [50, с. 10–11, 18–19]. В Средневековье практиковался обычай, согласно которому тот, кто берет на воспитание сына монарха, признает свой вассалитет по отношению к нему. Крымские султаны, выросшие в Черкесии, обычно получали там псухо, что представляло собой случай практической реализации норм таких источников права чингизидов, как яса и тёре9. В соответствии с ними государство делилось на феодальные уделы представителей правящей фамилии – уланов и служилой аристократии – бековпоследний титул носили и черкесские князья). Помимо султанов землей в Черкесии пользовались также мирзы Большого и Малого Ногая [18, с. 193–199]; [51, с. 62–63, 134–139, 143–145, 208–209].

В среде адыгов эмир черкесов носил титул «князя из князей»10, но сохранилось также сообщение, что крымский хан дал темиргоевским пше титул «черного хана», передав тем самым «им все свои права и прерогативы там, где не управляет народом лично» [11, с. 97]; [30, с. 251]. Видимо, эту формулировку надо понимать как ссылку на древние нормы обычного права тёре, в соответствии с которым государство кочевников делилось на два крыла, и, несмотря на то что одно из крыльев занимало подчиненное положение, правители обоих могли носить ханский титул. В самом деле, после аннексии Крыма Российской империей в 1787 г. фирманом султана ‘Абд аль-Хамида Шахбаз-Гирей был назначен кубанским ханом, а в 1789 г. его заменил Бахта-Гирей [54, с. 209]. Продлившееся до 1792 г. правление Гиреев на Кубани как будто подтверждает предположение, что в то время Черкесия рассматривалась как одно из крыльев Крымского ханства. Впрочем, Кабарда к тому времени уже не входила в ее состав, так как еще в начале русско-турецкой войны 1768–1774 гг. в ней была введена система приставского надзора [18, с. 331].

Наряду с эмиром черкесов в XVII–XVIII вв. все большую роль играл входивший в состав ханского дивана кубанский сераскир (главнокомандующий над ногайцами), резиденция которого с 1608 г. находилась в крепости Копыл [49, с. 12–14]. Эту должность занимал один из членов ханской династии Гиреев, что опять же демонстрирует дуализм феодальной системы кочевников, в которой чингизиды и служилая аристократия делили власть между собой. Формально черкесы сераскиру не подчинялись, так как, в отличие от кочевников, не несли воинской повинности, но по просьбе хана всегда выставляли ополчение для участия в его походах (они были организованы в десятки) [49, p. 18]. После отстранения Гиреев от власти Черкесия отошла под власть Анапского паши, а Кубань в соответствии с Ясским мирным договором 1791 г. стала границей османских владений на Северном Кавказе [18, с. 346].

Характерное для Черкесии сочетание норм местного права, заимствованного из Грузии и Абхазии, с ясой и тёре на самом деле выглядит закономерно. Ведь юридические обычаи кочевников не были ориентированы на оседлую форму ведения хозяйства, поэтому в частноправовой сфере грузинский обычай был для черкесов гораздо более удобен. Но вместе с тем татары, как и турки, были мусульманами и всячески способствовали распространению ислама среди адыгов. В частности, известно, что уже Хаджи-Гирей построил в Тамани мечеть [40, с. 44]. Разумеется, ислам распространялся прежде всего в среде черкесских князей и их уорков. Это способствовало проникновению в Черкесию исламских ритуалов и институтов.

Первоначально в исламском мире была неизвестна концепция разделения светской и духовной власти. И та и другая были сосредоточены в руках халифа (заместителя пророка), который также носил титул эмир аль-му’минин (повелитель верующих). Его представители на местах титуловались эмирами или валиями (наместниками). Так продолжалось до времен халифа аль-Му‘тамида, который в 262 г. х. (875–876 г. н.э.) назначил своего брата аль-Муваффака своим соправителем и наследником, присвоив ему титул султана [55, с. 216]. Очевидно, что сама концепция светской власти не имела исламских корней и, по-видимому, была заимствована аль-Му‘тамидом из римского права, так как слово «султан»вляется буквальным переводом латинского термина «император».

В 1517 г. Селим Явуз захватил последнего аббасидского халифа аль-Мутаваккиля. С тех пор исламские султаны, как правило, титуловали себя халифами. Так было в Османской империи (впрочем, халифом себя объявил еще Мехмед Фатих) и в Крымском ханстве [38, с. 154–155]. Известно, что халифом именовал себя и уже упомянутый в этой публикации ‘Андуник-нуцал [15, с. 53]; [16, с. 188–189]. Между прочим, в Крыму титул султана позже носили все представители правящей династии чингизидов, в то время как принадлежавшее им до того времени звание уланов перешло к бекам, рожденным от брака с царевнами из рода Гиреев [56, с. 10]. Верховный князь Кабарды носил титул валия, что предельно ясно обозначало его иерархический статус [11, с. 162]; [13, с. 264]; [10, с. 632].

Конечно, все это происходило до становления идеи национального государства, поэтому в Крыму и Османской империи культивировались другие представления об идентичности, основанные преимущественно на исламских религиозных символах и ритуалах. Характерно, что после того, как Османская империя уступила России по условиям Адрианопольского мирного договора 1829 г. Анапу и свои владения в Закубанье, черкесы отказались признавать российскую власть. Когда же Кавказская война завершилась их поражением, эти представления об идентичности оказались настолько прочными, что около полумиллиона горцев (примерно половина населения Черкесии того времени) предпочли переселиться на территорию Османской империи [57, с. 4–9]. Поток эмигрантов увлек и кабардинцев.

Однако миросистемный анализ обычно фокусирует внимание не на идеологической составляющей власти, а на её материальном воплощении – торговом обороте предметами первой необходимости. Надо сказать, что и экономическая взаимозависимость Черкесии с Крымом и Турцией была весьма крепкой. Известно, что в Анапе находился крупнейший рабовладельческий рынок Османской империи [49, с. 10–12, 27]; [58, с. 56]. В свою очередь ряд необходимых предметов обихода поступал в Черкесию исключительно из Крыма и Турции. В частности, до аннексии Крыма Россией Бахчисарай ежегодно поставлял черкесам тысячу ружейных стволов [49, с. 24]. А такие атрибуты социального статуса черкесов, как лук (для мужчин), а также корсет и ходули (для женщин), производились только в Крыму и Турции [13, с. 276]; [10, с. 624, 634]. Многие черкесы и абхазы сделали карьеру при Османском дворе и дослужились до звания паши (среди них великий везирь Оздемир-оглу Осман-паша – завоеватель Ширвана и Дагестана) [40, с. 62].

Очевидно, что Черкесия, одним из феодальных уделов которой была Кабарда, органично интегрировалась сначала в Крымское ханство, а затем и в Османскую империю. Если те или иные европейские авторы оспаривали такой ее статус, то подобная точка зрения, как правило, основывалась на недостатке информации [49, с. 18, 21]. Разумеется, и для того, и для другого государства земля черкесов оставалась периферией, и именно этим объясняется то, что их связь с Черкесией приняла форму вассалитета, а не прямого административного управления. Ведь она была поставлена в довольно двусмысленное положение, по мере того как власть Крыма над ней ослабевала, а османская все более усиливалась.

Шамхальство

Несмотря на то, что в Дагестане сохранился значительно более обширный корпус памятников исламской письменной традиции, чем в Черкесии, в сравнении с Кабардой проблемы истории шамхальства разработаны слабее. Объясняется это сложной спецификой жанра дагестанских публицистических произведений, в связи с которой до сих пор неясны были сами принципы интерпретации содержащихся в них данных [59, с. 98–101]. Тем не менее памятники эпиграфики, а также внешней историографии (древнерусской и тимуридской) фиксируют возникновение шамхальства в XIV веке. Ввиду ограниченности хронологических рамоканной работы здесь нецелесообразно подробно останавливаться на сведениях о ранней истории шамхальства, отметим лишь, что весной 1396 г. оно было разгромлено чагатайским войском [60, с. 205]. По сведениям османского историка Ахмеда Джевдета, шамхальство возродилось лишь некоторое время спустя11. Хотя источник его сообщения неизвестен, длительное отсутствие сведений о шамхалах в XV в. заставляет со вниманием отнестись к его информации.

Вновь определенные известия о шамхальстве встречаются в сохранившейся копии фирмана ширваншаха Фарруха Йасара от 879 г. х. (1474 г. н. э.) о назначении валием города Махмудабада и вилайетов Гуштаспи и Сальян его старшего сына – шамхала султана Мухаммада Гази, который был до тех пор хакимом города Баку и Апшерона. В 1502 г. после смерти своего брата Бахрама Мухаммад Гази унаследовал престол ширваншахов и правил шесть месяцев [61, с. 604–605]. Следует отметить, что по какой-то причине только из этого фирмана и монетных легенд известно его полное имя. Не упоминается оно и в двух документах, проливающих свет на полномочия шамхала. Первым является запись от 900 г. х. (1494–1495 г. н. э.) об обращении к его посредничеству при примирении сельских общин Хурюг и Ахты, сохранившаяся в хронографе из селения Ахты12 [62, с. 178–179]. Вторым – известное в четырех списках соглашение между султаном Чупанилавом и тухумом Эргенов, заключенное в 905 г. х. (1499–1500 г. н. э.)13 [63, с. 234–235].

Очевидно, за период своего недолгого пребывания на троне султан Мухаммад Гази не успел назначить нового шамхала, так как в краткой истории уцмиев о его сыне и преемнике султане Махмуде говорится, что когда он «захватил страну Дагестан», то «назначил над ними человека из своих подданных», то есть шамхала, который «также сражался вместе с победителем против неверующих, и они завоевывали вдвоем их села и города, пока не утвердился ислам в городах Дагестана» [25, с. 190–191]. Впоследствии сын ширваншаха Ибрахима (дяди султана Махмуда, свергшего его в том же 1502 г.) Музаффар отправился в Дагестан к шамхалу, своему родственнику, и остался там под его покровительством. Его брат Фаррух Йасар нашел убежище там же после недолгого царствования в Ширване в 934 году хиджры (1527–1528 г. н.э.) [61, с. 608, 610]. Однако, когда их старший брат ширваншах Халилуллах II умер в 1535 г., из шамхальства вернулся и был возведен на ширванский престол Шахрух, сын Фарруха Йасара [61, с. 611].

В 1539 г. огромная сефевидская армия захватила Шахруха и увезла в Тебриз, где он был казнен. После этого шах Тахмасп объявил династию ширваншахов низложенной, а Ширван был преобразован в один из иранских вилаетов [61, с. 613]. Согласно истории уцмиев, главам знатных домов Дагестана был в этот момент разослан шахский фирман следующего содержания: «Я сделал шамхала раисом над вами, следуйте за ним и повинуйтесь ему. Я буду отправлять вам ежегодно от хараджа и дары – столько, чтобы вам не нуждаться» [25, с. 191].

Имя того шамхала, который предоставил убежище своим родственникам-ширваншахам, а затем был назначен шахом Тахмаспом валием Дагестана, известно нам по двум документам. Первым из них является акт о прекращении тяжбы между Улхай-шамхалом и его рабыней Назук. Год в документе не указан, однако он был переписан известным ученым ‘Али ибн Мухаммадом из Кумуха, умершим в 935 г. х. (1528–1529 гг. н. э.)14 [64, с. 88]. Вторым является сохранившийся в двух копиях акт о прекращении выплат шамхалу хараджа селения Зулер, который датирован месяцем шабан 960 г. х. (июль-август 1553 г. н. э.)15 [65, с. 104–105]. Помимо этого, местные жители утверждали, что на обратной стороне каменной плиты, лежащей у входа в бассейн при бывшей соборной мечети селения Кумух, была вырезана эпитафия в честь Оркай-шамхала [14, с. 147]. Но никому до сих пор не удалось снять с нее копию. Итак, примерно в 1528–1553 гг. шамхалом был Оркай, или Улхай. Если верить акту о прекращении тяжбы с Назук, его предшественником, получившим назначение от султана Махмуда, был Оркай старший. Судя по тому, что при ширваншахе Фаррухе Йасаре шамхалом был его сын Мухаммад Гази, можно предположить, что Оркай старший также приходился отпрыском султану Махмуду.

Видимо, Оркай побывал 2 января 1537 г. в Москве, чтобы передать Ивану Грозному послание ногайского бия Сеййид-Ахмада [66, с. 115–116]. Однако после завоевания шахом Тахмаспом Ширвана его военная сила возросла настолько, что вскоре смог отнять у ногайцев Тюмень. Об этом известно благодаря тому, что в 1551 г. ногайский бий Исма‘иль жаловался Грозному, что «тюменский шавкал нам недруг», и просил «две невеликие пушки и с стрелцы вместе, чтоб одного с нами недруга нашего повоевали» [67, с. 45]. Постепенно его экспансия на земли Северного Кавказа расширялась и привела Оркай-шамхала вместе с ‘Андуник-нуцалом к Чегемскому рву. Без текста надгробной эпитафии Оркая довольно проблематично строить предположения о времени его смерти, но весьма вероятно, что погиб он в битве при Кишпеке. Во всяком случае, преемник Оркая Будай и все последующие шамхалы были потомками ‘Амаль-Мухаммада сына Сурхая, сына ‘Али-бека, сына Шейх-Ибрахима [68, с. 7]. Надо полагать, ‘Али-бек – личное имя того из сыновей Ибрахима Шейх-шаха, который носил лакаб Музаффар.

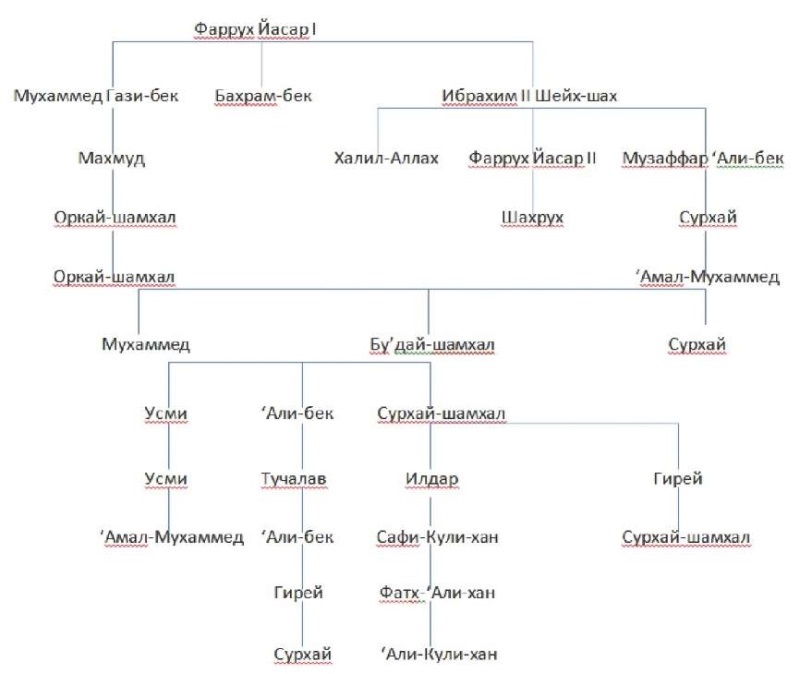

Таблица 1. / Table 1.

Генеалогия шамхалов

Shamkhal genealogy

Нельзя обойти вниманием тот факт, что шамхалы, с одной стороны, были крупнейшими феодальными владетелями в Дагестане, с другой же, занимая должность его валиев, являлись официальными представителями государства Сефевидов. Если в первой ипостаси их взаимоотношения с подданными носили частноправовой характер, то во второй они взаимодействовали с остальными владетелями уже на публичноправовых основаниях. Причем постепенно сфера их влияния расширялась. Если местный автор Мухаммад Аваби Акташи в конце XVII в. запечатлел ситуацию, при которой Кайтаг, Кубачи и Табасаран платили харадж Дербентскому хану, а Гамри, Кюра, Ахты, Рутул, Цахур и Авария вплоть до границ Грузии – шамхалу, то к XVIII веку власть последнего распространилась также на Кайтаг и Кубачи [25, с. 34, 102–103].

Надо сказать, что из собранного шамхалом хараджа пятая часть причиталась ему, а остальное тратилось на воинов [25, с. 102]. Шахский диван не только не трогал эти доходы, но и ежегодно предоставлял шамхалам субсидию на содержание войска в размере четырех тысяч туманов16 [69, с. 71]. Расквартировано это войско было в иранской крепости Балх, которая, по сведениям Эвлия Челеби и Мухаммада Аваби Акташи, находилась на месте последующего селения Эндирей [40, с. 113–114]; [25, с. 20, 30]. В сочинении кумыкского автора ‘Адиль-Гирея Исмаилова сохранилось описание гарнизона Эндирея17 [25, с. 205]. В этой связи целесообразно отметить существование в Эндирее туркменской колонии. Среди отечественных авторов никогда не было единства по поводу времени ее основания, но, судя по всему, она образовалась из шахсевенов, несших службу в гарнизоне Балха. После правления Афшаров члены колонии подверглись закрепощению [70, с. 71, 74]; [71, с. 12–13]; [20, с. 239]. Видимо, сам Мухаммад Аваби Акташи также принадлежал к числу этих шахсевенов [25, с. 6, 16].

В соответствии с традициями государства Сефевидов в состав шахского дивана входили четыре высших вассала в ранге валия, владевшие своими землями на правах самоуправления. Помимо шамхала в их числе были царь Грузии, ханы Кандагара и Арабистана [69, с. 72]. После принятия шамхалом Муртаза-‘Али (Муртада-‘Али) российского подданства и основания в Кандагаре империи Ахмад-шаха Дуррани состав четверки немного поменялся – к концу XVIII в. в нее вместо них вошли ханы Лористана и Курдистана [72, с. 229]. Четырем валиям отводилась важная роль в обряде опоясывания мечом шаха (коронации), который проводился на могиле шейха Сафи-ад-дина Исхака в Ардебиле [72, с. 208]. По тому же образцу проходила и церемония возведения в шамхальское достоинство [73, с. 117–118].

Однако Сафи-ад-дин Исхак был известен прежде всего как основатель и первый шейх суфийского тариката Сафавиййа [42, с. 77]. Поэтому паломничество к его могиле было одним из главных сакральных ритуалов этого братства. Дело в том, что государство Сефевидов имело корпоративную организацию, а вступление в этот тарикат открывало возможности карьеры в бюрократическом аппарате и армии. Мюриды братства Сафавиййа носили в качестве отличительного знака красную чалму с двенадцатью клиньями в честь двенадцати шиитских имамов [74, с. 74]. В фольклорном рассказе о событиях конца XVII века, зафиксированном в 1883 г. В.Ф. Миллером и М.М. Ковалевским у чегемцев, действительно упоминаются «пышная красная одежда» и «высокая персидская шапка» шамхала [75, с. 860]. Несомненно, под первой подразумевалась чалма, по которой подданных Сефевидов именовали кызылбашами, а под второй – головной убор тадж, поверх которого она традиционно повязывалась. Следовательно, шамхалы являлись членами братства Сафавиййа.

В этой связи невозможно обойти вниманием суфийский зиярат в Кумухе, расположенный за большим прудом рядом с годеканом квартала Гурнал-ал. До середины XX века на нем сохранялась выполненная примерно в XVIII веке надпись «Это защитник религии, распространитель ислама Калантар» [76, с. 87]. ‘Али Каяев обнаружил в библиотеке согратлинских кадиев список «Тарих-Дагестан», в котором в рассказ о завоевании мусульманами Кайтага было добавлено имя хозяина зиярата – «Калантар, сын султана Хайдара»18 [76, с. 155]. В итоге Каяев на основе местной традиции сделал выводы, что Гази-Каландар прибыл в Дагестан в XII веке, по происхождению был тюрком и газием, взяв с собой лакских воинов, вел войны за веру, обращал в ислам дагестанские народы (в том числе даргинцев) и назначил шамхала править Дагестаном [77, с. 124–125].

Прежде всего следует отметить, что термин «каландар» употребляется как одно из названий дервиша, поэтому название зиярата означает нечто вроде «могилы безымянного суфия». Однако имя отца Гази-Каландара хорошо известно в истории Дагестана. Речь идет о шестом шейхе тариката Сафавийа Хайдаре (титул султана города Ардабиля Сефевиды носили со времен его отца – пятого шейха Джунейда). Султан Хайдар совершил в конце XV века три похода против черкесов через территорию Дагестана, в ходе которых его мюриды разграбили Кайтаг и обратили обитавших там христиан в ислам (во времена ‘Али Каяева кайтагцев стали называть даргинцами). Во время третьего похода он был окружен вместе со своим войском в Табасаране соединенными силами Фарруха Йасара и султана Ак-Коюнлу Якуба. Последний приказал обезглавить его и привез отрубленную голову с собой в Тебриз [74, с. 70, 72]; [42, с. 76, 79–95]; [78, с. 93]. В частности, Шу‘айб ибн Идрис аль-Багини, составивший очерк истории дагестанской ветви суфийских братств Накшбандиййа и Хадилидиййа, упоминал шейхов Джунейда и Хайдара в числе предводителей газиев, исламизировавших Дагестан19 [79, с. 418].

Учитывая то, что обряд возведения в шамхальское достоинство начинался паломничеством в Ардебиль и завершался ритуалом выбора шамхала путем бросания золотого яблока в Гази-Кумухе [73, с. 117–118], логично предположить, что Гази-Каландаром в Дагестане называли восьмого и последнего шейха братства дервишей Сафавиййа20 шаха Исма‘иля Сефеви. Замена имени Исма‘иля объясняется тем, что произнесение собственных имен глав тарикатов табуировалось, так как по народным поверьям их упоминание грозило всевозможными несчастьями [80, с. 40–41]. Матерью Исма‘иля была Халима, дочь султана Ак-Коюнлу Узун Хасана, происходившего из туркменского племени баяндур [74, с. 72]. Благодаря этому государство Сефевидов унаследовало традиции Ак-Коюнлу, и туркмены по-прежнему занимали в нем место правящей элиты. Сам Исма‘иль был известен под тахаллусом Хатаи как автор порядка полутысячи стихотворных произведений на тюркском языке (адресованных его мюридам, большинство из которых принадлежало к туркменским племенам Азербайджана, впоследствии получившим название шахсевены) [81, с. 49]. Недоумение, на первый взгляд, может вызвать отсылка к XII веку. Но она, вероятнее всего, объясняется тем, что суфии отслеживали свою историю по силсиля21 – духовной генеалогии глав суфийских тарикатов. Так, сам шейх Сафи-ад-дин Исхак жил в XIV веке, но его тестем и учителем был шейх Захид Гиляни, основатель тариката Захидиййа, который в свою очередь отделился от суфийского братства Сухравардиййа. Таким образом, цепи духовной преемственности возводили историю ордена Сафавиййа к XII веку – времени основания первых тарикатов [82, с. 138]. Во всяком случае, среди шейхов – основателей первых тарикатов XII века имена Хайдара и Калантара неизвестны.

Скорее всего, надпись на зиярате была выполнена при шамхале Муртаза-‘Али, перешедшем в российское подданство после окончательного падения Сефевидов, чтобы почтить память его бывших сюзеренов. В XIX веке дагестанские мюриды братства Сафавиййа «растворились» среди тарикатов Накшбандиййа, Хальватиййа и Сухравардиййа, но корпоративная организация общества сохранилась [82, с. 139–146]. Характерно, что руководители государства, возникшего в Дагестане в ходе восстания против Российской империи, носили титул имама [82, с. 143]. Дело в том, что имамом шииты называют правителя-суверена, аналогичного суннитскому халифу [83, с. 17, 46–47]. В самом деле, Дагестан и Афганистан оставались главными оплотами суннитов в шиитском Иране. Именно религиозными притеснениями было вызвано их восстание против шаха Хусейна в первой четверти XVIII века. Поэтому использование подобной терминологии довольно необычно, хотя и легко объяснимо, если принять во внимание местные ритуалы почитания зиярата основателя шахской династии. Во всяком случае, в Дагестане религиозная сегрегация существенно осложняла перспективу формирования целостных представлений об идентичности и способствовала симпатиям местного населения к Османской империи.

Многие исследователи уделяют внимание указаниям Эвлия Челеби и И.Д. Попко. Первый считал Дагестан османским владением, второй же утверждал, что «на шамхаловой печати – на одной стороне была надпись, обозначавшая персидское подданство, а на другой московское, и он прикладывал ее к своим бумагам той или другой стороной, смотря по тому, куда писал – в Шемаху или в Астрахань» [40, с. 107–108; 84, с. 71]. К сожалению, оба свидетельства представляют собой не более чем тенденциозные политические памфлеты. Челеби отказывался признавать результаты Стамбульского мирного договора 1612 г., в соответствии с которым Османская империя возвратила захваченный ею в 1579 г. Дагестан шаху ‘Аббасу. А Попко просто обвинял шамхалов в двоедушии, в то время как в действительности их письма в Московское государство скреплялись печатями следующего образца: «Шаха Аббаса холоп Сурхай шевкал» [85, с. 174].

По свидетельству Эвлия Челеби, Дагестан в XVII веке в соответствии с сефевидской административной системой был разделен на семь ханств и округа сорока семи кадиев, а шамхал исполнял обязанности их бейлербея [40, с. 106–107]. Представители знатных домов Дагестана обычно отправлялись в Персию служить при шахском дворе. Из фирманов шахов ‘Аббаса II, Сулеймана и Хусейна известно, что дети шамхалов Ильдара, Гирея и Сурхая, а также другие сыновья местной знати, помимо жалования за службу, получили поместья в Ширване [51, с. 118–119]; [78, с. 121]. Самую блестящую карьеру среди них сделал Фатх-‘Али-хан, сын Сафи-Кули-хана, внук шамхала Ильдара, занимавший в течение двенадцати лет должность везиря государства Сефевидов [78, с. 124]. Вдобавок правители Кумуха состояли в родстве с династией Сефевидов (сестра шамхала была замужем за шахом Тахмаспом) [74, p. 87]. Следует отметить, что даже после перехода шамхалов в подданство Российской империи правители Гази-Кумуха (одна из младших ветвей шамхальского дома) некоторое время оставались приверженцами дома Каджаров, о чем свидетельствует документ, хранящийся в архиве И.А. Каяева22.

В целом можно резюмировать, что в Дагестане административный аппарат имел более институционализированную форму, чем в Черкесии, благодаря длительной истории его исламизации. Для государства Сефевидов Дагестан также оставался периферией, чем объясняется его широкая автономия. Тем не менее он считался такой же общепризнанной его частью, как Восточная Грузия или Афганистан. Феодальное право было заимствовано в Дагестан из Кабарды за период кратковременного османского завоевания, но прочно утвердилось только на равнине, в то время как в горах по-прежнему преобладало частное землевладение.

Международные отношения на Северном Кавказе

Для того чтобы составить всестороннюю картину системы международных отношений, сложившихся в XVI в. на Северном Кавказе, не хватает лишь одной детали – определить место, которое занимало в них Московское государство. На первый взгляд это наименее сложная из поставленных на страницах этой публикации задач. Ведь об истории утверждения российского владычества на Кавказе в отечественной научной и публицистической литературе написано немало. Тем не менее существуют достаточно разнообразные мнения по этому поводу. Одна из наиболее распространенных точек зрения гласит, что само установление контактов с черкесами было началом покорения Россией Кавказа. Причем основывается такой взгляд прежде всего на буквальном толковании высокопарных формулировок из внешнеполитической корреспонденции Московского государства. К сожалению, эти декларативные заявления – всего лишь дань дипломатическим традициям того времени, в соответствии с которыми обман считался легальным средством унизить зарубежного государя к чести своего собственного [86, с. 39–40]. Заключенные с теми или иными князьями шарт-наме (аналог европейских хартий) всегда интерпретировались в Москве как основание для распространения на них своей власти. Но такие договоры лишь регулировали иерархическое соотношение разных правителей, поэтому адекватную картину может дать лишь их позиция в международной иерархии [87, с. 136–138].

В отечественной историографии моментом возникновения Московского государства принято считать завоевание независимости от Большой Орды, которое связывается со стоянием на реке Угре в 1480 г. Но в XV веке ещё даже не была высказана идея суверенитета народов, поэтому в глазах современников тех событий ситуация выглядела несколько сложнее. Власть имела сакральный характер, и подлинной независимостью обладал лишь правитель-суверен, положение которого определялось действующим правовым обычаем и древностью происхождения. Если в исламском мире такой суверен титуловался халифом или имамом, то в христианском представления о нем регулировались римским правом, в котором была сформулирована концепция высшей исполнительной власти – imperium. Лишь наделенный ею правитель признавался подлинным сувереном, в то время как остальные занимали в иерархии вассальное по отношению к нему положение. Императорами мыслились не только автократоры Византии и германские кайзеры Священной Римской империи, но и с определенного момента короли Англии, Франции, а также римские папы. На Руси этот титул был заимствован ещё Василием II Темным в славянизированной форме – самодержец [88, с. 698–710]. Но окончательно вся пышная титулатура, полагавшаяся императору, была принята лишь Иваном IV Грозным, в 1547 г. официально венчавшимся на царство (европейские монархи постепенно признали такой статус).

До тех пор правитель Московского государства носил титул великого князя, который в Европе приравнивался к герцогу, а на ордынских землях – к беку. Императору же соответствовал ханский титул. Характерно, что в редакции В песни о Чегемском рве Иван Грозный назван термином «пше», который также соответствовал положению бека (что ставило его даже ниже ‘Андуник-нуцала, названного в ней ханом) [10, с. 404]. Это очень красноречиво свидетельствует о том, как расценивали свои отношения с Грозным сами кабардинцы. Как представляется авторам, самую обоснованную точку зрения на этот вопрос привел в своих архивных выписках С.М. Броневский: Грозный не пытался покорить кавказских владетелей, а «довольствовался токмо стараться содержать их между собою в несогласии, посылать с разсмотрением малыя помощи и приобретать их доверенность, а тогда же льстя их корыстолюбию, главных дарами преклонять» [18, с. 280].

Но постройка крепости в Кизляре в 1567 г. очень сильно накалила международные отношения. Благодаря дагестанскому историческому сочинению «Тарих-и Кизляр-кала» известно, что она была основана на месте, где еще с 1545 г. располагалась иранская колония Абсийахкент [25, с. 219]. Точно неизвестно, как отреагировал на это шах Тахмасп, но из отписки посла в Крыму А.Ф. Нагова известно, что ещё 8 июля у него состоялась беседа с беком Сулейман-ишаном (амиятом московских государей), который знал о начале строительных работ и выдвинул в связи с этим ультиматум от лица хана. Однако Нагой в разговоре с ним отрицал свою осведомленность о наличии у Москвы подобных планов [12, с. 46–47]. Этот вопрос опять был поставлен 4 октября во время беседы с ханом Девлет-Гиреем [12, с. 48–49].

Уже в сентябре 1567 г. Девлет-Гирей направил в Москву ярлык с требованием снести крепость. В нем он дал обзор международной обстановки, сложившейся к тому времени на Кавказе: «А шавкальцы мусульманы, а при отцех и при дедех и при дядях наших от тех мест и по ся места меж нас с ними ссылка живет и люди к нам ходят, а наши люди к ним ходят, в дружбе и в любви ведемся. А черкасы хандыкереву величеству и нам подручны. И тем городом хочешь ты отлучити черкас от хандыкерева величества и от нас ты похотел черкас отлучить» [12, с. 43]. В то же время он послал в Кабарду войско под началом калги Мухаммад-Гирея, чтобы воспрепятствовать строительству Иваном Грозным замка на реке Койсу [12, с. 44–45]. В октябре Мухаммад-Гирей также отправил в Москву ярлык с требованием снести крепость [12, с. 45–46]. Из него известно, что ханское войско было под Кизляром и в качестве карательной меры увело у кабардинцев двадцать тысяч голов скота [12, с. 46].

В итоге строительство крепости в Кизляре было объявлено одной из официальных причин русско-османской войны 1568–1570 гг. Поход главных османских сил под командой Каффинского бейлербея Касим-паши (черкеса) потерпел неудачу, но в Черкесию также было направлено войско крымских царевичей [12, с. 53–54]. В 1570 г. царевич ‘Адил-Гирей отправил своих людей «в Черкасы в Кумук», но «черкасы деи Алди-Гиреевых царевичевых татар побили». В конце концов летом ‘Адил-Гирею удалось ранить Темрюка (тот вскоре умер) в землях «Баязытцких черкас», а его сыновей Мастрюка и Биберюка взять в плен [12, с. 55].

В 1570 г. на мирных переговорах в Стамбуле русский гонец И.П. Новосильцев заявил великому везирю Мехмеду Соколлу, что «От Кабарды до Бесленей верст с 500, и та земля далеко отошла от тех черкас, которые вашему государю приклонились и служат, а не владел тою землею, где город Терка стал, опричь Темгрюка нихто» [12, с. 57]. В ответном послании султана Селима говорилось, что «нашего величества князи наши холопи Кабардинские земли искони вечные наши бывали, а ныне в Кабардынской земле город поставлен, и которые из Астороханские земли кипчажские и иные земли мусульманы к нам приезжали в наши страны, а ныне на той дороге стоят твоего величества люди, и потому к нашему величеству к странам нашим не ездят, что там поставлен город» [12, с. 60–61].

В грамоте Ивана Грозного от марта 1571 г., адресованной султану Селиму, содержались заверения в неосведомленности Москвы, «что черкасы пятигорские твоему царству прикладны были», отрицалось участие московских войск в походах 1560 г. и 1562 г. на турецкий город Темрюк и удовлетворялось требование оставить крепость в Кизляре [12, с. 30, 36, 63–64]. Однако анализ трех надгробных эпитафий, первая из которых найдена в селении Акуша, а две остальные в Хосрехе, позволяет заключить, что до лета 1572 г. царь так и не выполнил своих обещаний23 [14, с. 149]. По-видимому, в июне-июле этого года шамхал вновь собрал со всего Дагестана войско в поход на Кизляр.

Перед началом второй османо-сефевидской войны, в апреле 1578 г., Иван Грозный договорился с новым верховным князем Кабарды Канпуладом Айдаровым о возобновлении крепости, для чего был отправлен Л.З. Новосильцев [12, с. 74, 93–94]. Однако уже в следующем году ему пришлось снова оставить крепость по требованию султана. Но в действительности там по-прежнему находился тысячный отряд из стрельцов и казаков. В 1583 г. этот гарнизон был разбит Оздемир-оглу ‘Осман-пашой [12, с. 75, 79, 83]. Поэтому русский гонец В.П. Благой получил в 1584 г. наказную память говорить в Стамбуле, что «ныне государевых людей на Терке нет, а живут на Терке воры беглые казаки без государева ведома» [12, с. 76, 88].

Новый этап московской политики на Северном Кавказе начался с захвата в 1588 г. Тюмени и закладки на ее месте второго Терского города [12, с. 97, 99–104, 627]. Первым воеводой туда был назначен Андрей Иванович Хворостинин, которого Мухаммад Аваби Акташи называл даругой [25, с. 20, 30]. Тогда же Кизлярская крепость снова была занята московскими войсками. Эти территории сначала находились в ведении Приказа Казанского дворца, но в XVII веке были переданы Посольскому приказу. Царь Федор Иванович после этого принял титул государя Кабардинской земли и начал выдавать жалованные грамоты на должность верховного князя Кабарды [72, с. 13]. Впрочем, эта попытка подчинить Кабарду закончилась тем, что Гази Пшеапшоков убил Мансуруко Темрюкова, пытавшегося на основе такой грамоты вне очереди занять пост валия, и с захваченными у него псухо скрылся за Кубанью [12, с. 607]. Айдаровы укрылись в Терском городе, но продолжили попытки захватить власть над Кабардой с московской помощью до 1641 г., когда их удел в Кабарде был окончательно уничтожен [12, с. 320, 324, 328, 330–332, 336–337]. Тем не менее Московские государи сохранили новый титул, так как в Терском городе выходцами из Кабарды была основана Черкасская слобода (по сути дела вассальное Москве кабардинское владение), глава которой вплоть до XVIII века назначался царской грамотой. По сути дела, до постройки крепости в Моздоке в 1763 г. и назначения первого пристава Кабарды в 1769 г. этим и ограничилась сфера российского влияния на Кавказе [18, с. 277].

Утвердиться в Тюмени Москве удалось благодаря перипетиям второй османо-сефевидской войны. В 1590 г. шах ‘Аббас заключил с Османской империей мирный договор в Стамбуле и попросил царя Федора Ивановича оказать давление на Дагестан, где Осман-паша затеял строительство трех османских городов [12, с. 77; 26, с. 444]. Московским войскам удавалось делать это с переменным успехом, пока по мирному договору 1612 г. ‘Аббас не вернул себе Дагестан [89, с. 412]. Поэтому он и был вынужден принять переход Тюмени под власть своего союзника. Но когда в 1635 г. воевода Терского города заложил на правом берегу Терека (на персидской стороне) Сунженский острог, это спровоцировало войну с Сефевидами 1651–1653 гг. [12, с. 264–266, 487–488]. Шамхал Сурхай предпринял два похода на острог, планируя затем срыть Терский город [12, с. 488–493, 501–511, 513–514]. Но начавшаяся война с империей Великих Моголов вынудила шаха ‘Аббаса II заключить мир с Москвой.

Так как же все-таки следует интерпретировать события войны между шамхальством и Кабардой в середине XVI века? Дело в том, что первая османо-сефевидская война началась с сокрушительного поражения шаха Исма‘иля в Чалдыранской битве 23 августа 1514 года. Разгром персидской армии объяснялся отсутствием в ней, в противоположность османской, огнестрельного оружия. Поэтому в 1516 г. Исма‘иль создал корпус тюфенгчи, первым начальником которого стал мирза Шах-Хусейн Исфахани. Просьба ногайского бия Исма‘иля к Ивану Грозному прислать пушки и стрельцов, упоминание о фитильных ружьях, применявшихся в битве при Чегемском рве, объясняют силу, на которую опирался Оркай-шамхал. Вне всякого сомнения, это был отряд корпуса тюфенгчи, на содержание которого, видимо, и предназначалась ежегодная субсидия в четыре тысячи туманов из шахской казны.

Следует помнить, что Оркай выступил против Темрюка Айдарова, принимавшего участие в походах Селима Явуза. В 1552 г., когда произошла битва при Чегемском рве, как раз началась третья и последняя кампания Сулеймана Кануни против Тахмаспа, в ходе которой шах пытался взять реванш над османами. Очевидно, что шамхал получил в это время задание сковать силы черкесов на Северном Кавказе, чтобы не допустить их переброски в Закавказье. Но в 1555 г. был заключен мирный договор в Амасье, ставший основой разграничения сфер влияния Османов и Сефевидов. Очевидно, Темрюк Айдаров не мог после этого обратиться за военной помощью против шамхальства (война с которым продолжалась) в Бахчисарай или Стамбул. Скорее всего, именно этим и объясняется заключение им в 1557 г. союза с Иваном Грозным, вызвавшего в 1567 г. ярость обоих его сюзеренов.

Заключение

Какие уроки можно извлечь из этого исторического сюжета? Прежде всего требуется привлечь внимание к необходимости пересмотреть господствующее в отечественной научной традиции отношение к изучению истории народов Кавказа. Со времен Российской империи они воспринимаются лишь как объект этнографического исследования, внеисторические народы, находившиеся на момент включения в ее состав на пути создания государства. В действительности государственность была им хорошо знакома, так как на протяжении длительного времени они являлись частью нескольких великих восточных империй.

Советских историков-марксистов справедливее будет назвать наследниками позитивистской мысли XIX века, чем истинного духа марксизма. Как представляется авторам, они довольно безыскусно владели его методологией. Предполагая, что феодальные общества могут существовать вне государства, они упускали из поля своего зрения то, что условное землевладение представляет собой очень сложную юридическую конструкцию, которая подразумевает воображаемое право верховной собственности на землю, сосредоточенное в руках узкого круга лиц. Но кто же может обладать таким правом в сознании людей, кроме государства либо его представителей? Таким вопросом они даже не задавались, а потому и не подозревали о наличии в Черкесии централизованной власти валия.

Миросистемный анализ, отправной точкой которого стала сформулированная К. Марксом теория глобализации, показал, что взаимозависимость человеческого общества, основанная на универсальной схеме разделения труда, на протяжении истории постоянно росла и сначала привела к объединению минисистем в сложные аграрные общества, охватившие множество культур (мировые империи), а после появления собственности на капитал к их эволюции в индустриальные общества, сформировавшие мировой капиталистический рынок.

Кавказские общины по своей сути были представителями высокой исламской цивилизации, вовлеченными в орбиту притяжения таких сложных аграрных обществ. Тот факт, что они пользовались арабской, персидской и тюркской письменностью, нисколько не умаляет уровень их развития. Их периферийное положение в этих империях объясняется в основном их низким уровнем демографического роста, который ограничивали природные условия Кавказа. В этом плане эпоха господства на Кавказе Улуса Джучи была его золотым веком, так как именно в то время ему был присущ довольно высокий уровень урбанизации. Затем наступил длительный период деградации городской культуры, но преобладающий сельский образ жизни вовсе не трансформировал жителей Кавказа в первобытные общества. Их история при тщательной и детальной работе вполне поддается реконструкции.

1. А. Старые косы для летней косьбы мы храним,

Просо созревшее наше потравлено дикими свиньями,

Пусть бесленеевским ведьмам колосья во чреве нарвут волдырем,

Кони с полей во дворы возвратились без всадников,

Юные женщины, сидя в шегжей, убиваются,

На году трижды Каншоко князь в землю приводит врага,

Мы износили чувяки, блуждая кистинской дорогою,

В узком ущелье железные лопнули наши котлы.

Стали войска супротив, на Кишбеке князья уместились.

«Матка покинула пчел», – говоря, начинает сраженье уцмий,

Бьются с ним две Кабарды,

Мост из трупов – уцмиево войско,

Кровь из-под моста струится водой дождевой.

Б. Войско князя Каншао мы за год три раза встречали,

Без всего мы остались – враги потравили хлеба,

Износили чувяки мы горной кистинской дорогой,

Из железа котлы наши в узком ущелье прогнулись,

Пашут землю аульную наши враги.

«По собачьи служить мне, я выеду рано к уцмию,

Пусть мой посланец скачет узнать, что мне сделать ещё»,

Такова твоя доля Каншао-изменник.

Нам надеждой Чегем – его ров, что Мухостова крепость;

Стали друг против друга два хана – княгини в смятенье,

Кабарды две, вы к бою рванулись зараз.

«Ну а что если я отошлю от вас сына домой», –

Молвит старый Баруко Умаха и плетью грозится.

Но как двинулись только две ханские орды друг к другу,

Розлил старый Умаха из рога на землю бузу.

Не дают, не дают возвратиться Мартазу домой.

2. В. О-о-рира, орирара-а!

Гей, Кабарда, своего посланца

Мы слали в Кишпек искать стоянки. Шокаля войска за канаву рвутся –

Ивана-пши жара напугала:

Ой, там отдыхали три дня мы.

Теперь к канаве своей пришли:

«Да тяготеет над вами отца проклятье, пши!

Нам крепостью будет Чегемский ров».

Друг против друга враги – пши и тлхукотлы,

Вот-вот в драке сольются.

Гуаша меж ними кидается в речку,

Кричит: «Аур-хан к нам прибыл!

Как бы не ввел он у нас своего хабзе.

Не единое ль целое – две Кабарды,

Как едины ягнята в одной корзине?»

«Мы не пустим своих людей», – сказали пши.

Приказали Борова Умахо плетью стегать

За то, что пристал он к друзьям-тлхукотлам.

Гнездо Тергешиновых – гроб дубовый.

Один кувыркнулся да спрыгнул в яму:

Невестка Кардановых, в сажень ростом,

Копьем Сосруко его заколола,

На посмешище тело из ямы тащила.

Сена уж год не косивши, ржавеют косы,

Ложится ячмень пожелтелый

Под пятою друзей тлхукотлов.

3. В родословной книге А.И. Лобанова-Ростовского Биту действительно назван сыном Айдара, хотя в книгу А.М. Пушкина он вписан как сын Инармаса и брат Айдара [12, с. 605, 607]. Ногмов называет Маремихо, или Маремшао, также сыном Айдара, но такой князь по генеалогиям неизвестен [11, с. 105, 115]. Следовательно, тут приведено прозвище Темрюка Айдарова, дочь которого Кученей впоследствии крестилась под именем Мария. Действительно, из дальнейшего рассказа видно, что именно он был противником Каншао, а Ногмов далее называет Кученей именем Мариан (Марьям), а её отца «Темрюк Маремшаович Идаров» [11, p. 123]. О том, что Айдаровы заняли земли Малой Кабарды, принадлежавшие Гиляхстановым, свидетельствует также местная топонимия: левобережье реки Дурдур осетины в последующем называли Силтанук (очевидно, в честь сына Темрюка Айдарова Султанука, крестившегося вместе с Кученей под именем Михаила) [3, с. 548].

4. Юноша прекрасный, благородный, самый щедрый, славнейший, получивший прощение, счастливый, мученик, убитый в сражении с неверными Черкесии, Мухаммад ибн ‘Амаль-Мухаммад в мухарраме девятьсот шестидесятого года.

5. Во имя Аллаха милостивого, милосердного… Камень Шейх ‘Али ибн Мулла ‘Абд ар-Рахмана, удивительнейшего из ученых, и… как свидетельствуют разумеющие это, умер он… мучеником. Дата: девятьсот шестидесятый год хиджры Пророка, – да благословит его Аллах и приветствует! И… мусульман и мусульманок! Смерть – чаша, и все люди пьют из нее. Могила – дверь, и все люди входят в нее. Смерть – истина, а жизнь – обман.

6. Могила – дверь, и все люди входят в нее. Это могила Бу’дай-шамхала ибн ‘Амаль-Мухаммада, да будет прощение им обоим и потомству их обоих! Счастливый, ставший мучеником в сражении с неверными. 974 год. Он обладатель власти, храбрый. Это могила Сурхая ибн ‘Амаль-Мухаммада. Дата: девятьсот семьдесят четвертый год.

7. Великой Орды и Великого царства, и Дешт-и Кипчака, и престольного Крыма, и всех татар, и многих ногаев, и татов с тавгачами, и живущих в горах черкесов великий падишах я, великий хан Мухаммад-Гирей.

8. جان – перс. «душа, жизнь; дорогой, милый». В русских источниках того времени это популярное имя чаще всего отображалось в форме Ждан.

9. Сословная комиссия обнаружила отсутствие в Кабарде султанских селений, в противоположность остальной Черкесии [51, с. 144]. Однако известно, что в ней обитал Салих-Гирей, сын Сеадет-Гирей-хана [52, с. 153]. В 1895 г. М. Абаевым была обнаружена каменная плита, на которую, по всей видимости, был нанесен договор о проведении границ между Крымом и Кабардой во исполнение Белградского соглашения [53, с. 120–121, 148]. Несмотря на то, что де факто власть Крыма над Кабардой продолжалась до момента назначения в неё генералом де Медемом пристава, очевидно, что в Кабарде уделы крымских султанов были ликвидированы уже после заключения в 1739 г. Белградского мирного договора [18, с. 331, 336]; [3, с. 385]. Местонахождение плиты не известно, а архивная единица в РГВИА, на которую ссылаются, когда цитируют полный, но не вполне аутентичный перевод надписи, содержит другой документ [53, с. 395].

10. Калька с титула бейлербея.

11. Говорят, что оно было основано после того, как распалось государство сыновей Тамерлана в 852 году (1442 г. н. э.). Джамаль-ад-дин-хаджи аль-Гарабудаги. «Тарих». Рукопись из личной коллекции жителя с. Карабудахкент Умарова Магомедбека (1978 г.р.), с. 64.

Османский историк Ахмед Джевдет писал: «После падения государства Тимура жители Северного Кавказа стали независимыми. Затем они установили правителем над собой хана из рода Чингиза и назвали его Шамхалом». Там же, с. 67.

12. Произошло сражение между нами и рутульцами вместе с амирами Элису, и было убито из нас много мужчин. Затем мы отправились к воротам шамхала, он вали Дагестана – и склонили мы головы перед двором его, крепким и великим, изложили перед ним свою просьбу и [рассказали ему о своем] положении. Он принял нашу жалобу. Затем он пришел с нами в наше селение, говорил с жителями Ахты, и водворил дружбу и братство между нами и ахтынцами. Он сказал жителям сел. Ахты: «оказывайте помощь и содействие обществу Хурюга до судного дня – а я далек от них». – И стали мы с ахтынцами подобно брату единому в беде и в счастье – в году пророка – мир над нами – девятисотом.

13. Басмала и хамдала. А затем Большой Шамхал отдал эту землю Эргенам. А причиной этого даяния [было условие, чтобы они] разбивали то войско, которое придет на [места] его хараджей. Их тридцать мужей, которые пришли как убийцы своего султана. В той битве было убито двое мужчин и из них. После того, как они построили это селение, Чупанилав, султан Нижнего Чугли, неоднократно приходил к ним и совещался с ними, чтобы перейти к ним. Они согласились с его словами. И он, окинув свое селение, пришел к ним и был сделан их султаном. После того как в таком положении прошло некоторое время, к нему пришли двенадцать домов из рабов Нуцала, убежавших от того в гневе на него. И он поселил те дома в этом месте. После того как это дело пробыло в таком состоянии, Чупанилав сильно разгневался на них. Он отправил посланца к Нуцалу и прибыл в Кикуни для того, чтобы посовещаться и поговорить. Когда они оба встретились в этом месте, они поговорили, посовещались и Нуцал сказал Чупанилаву: «Я продал тебе этих рабов за золотой лук». Чупанилав согласился на эту продажу и стал их владельцем. После превращения их в его собственность, он в Кикуни перебил всех их, а их женщин выдал замуж за своих рабов и слуг. Затем, после этого, они попросили у него землю в стороне. И он отдал им эту землю: начиная от Кинухил парса, Хавай от Шулалул-кала и нижний край от широкого ущелья. Чупанилав и Эрген согласились на это действие. Свидетели при этом: кади ‘Абд ар-Рауф, ‘Абд аль-Ваххаб, ‘Али Тленсерухский, Салман Цудахарский, Яхья ибн Башир и кади Суляйман. Произошло это в девятьсот пятом году по хиджре.

14. Басмаля. Улахай-шамхал ибн Улахай-шамхал прекратил тяжбу со своей рабыней Назук и с ее четырьмя сыновьями [на условии получения от них] двух тысяч танка. Свидетели: Арбухан, Бартху и Кара-Ибрахим. Восьмой день [месяца] ша‘бан. Написал ее хаджжи ‘Али ибн Мухаммад.

15. Это разъяснение и доказательство на будущее. Поистине, Улхай-шамхал предъявил селению Тпиг свои претензии по поводу некоего селения, именуемого Зулер: «Харадж с этого селения предназначается мне». Но затем его притязания были отвергнуты. В присутствии справедливых [свидетелей], присягнувших об этом, решили, что на этом селении не было и не осталось никакого хараджа, вообще ничего. Прекращение претензий утвердили в присутствии следующих свидетелей: муллы ‘Али-Гули из Худхула, Салиха из Дулдуга, Раджаба, сына Абкана из Дулдуга, Ахмада из Курдали, Хусейна из Арага, Мухаммада Акуна из Кумуха, Мухаммада, сына Худая, и Омара из Кая, Ибрахима, сына Яхьи, и Ахмада, сына Суляймана из Зерехгерана. Записал первый текст пыль от стоп Ахмад по прозвищу Кади. Утверждено это в субботу месяца ша‘бана девятьсот шестидесятого года по хиджре Пророка – мир ему.

16. Османский автор Эвлия Челеби сообщил о Дагестане: «В этой стране денег – акче и пулов – нет» [40, с. 110]. Действительно, харадж собирался шамхалами в натуральной форме. Но справедливости ради все же следует отметить, что в Дагестане использовались в обращении персидские золотые, серебряные и медные монеты [18, с. 273–274]; [20, с. 200]. В соответствии с исламским правом выпуск в обращение монеты считается таким же атрибутом власти султана, как чтение пятничной хутбы на его имя.

17. В Эндирее постоянно находилась тысяча всадников с привязанными кутасами, готовых в любой день выйти по тревоге. Кутас изготовляли из конской гривы для вытирания крови с сабли, а если его окунуть в воду, он становился чистым. Его привязывали только лучшим всадникам.

18. Они «убили султана их по имени Газанфар (Гаданфар). И обосновались они в этой области, и был амиром их Калантар, сын Султан-Хайдара, и построил он в области Хайдак много селений и заключил договор с амирами Кумука области Гази-Кумук. Затем, по прошествии незначительного срока, нарушил он обещание свое торжественное и предал мечу неверных ее... и взял город Кумук. И приняли они ислам и назначил в нем султана из родственников своих, а султан этот назывался шамхал».

19. Я читал в некоторых исторических книгах о том, что шейх аль-Хадрави был родом из Ардебиля, что находится в области Иран. Он отправился вместе со своими воинами-мюридами в Дагестан, чтобы жители его повиновались повелениям Аллаха и остерегались от Его запретов. Этот шейх отправился без уведомления Надир Шаха аль-Хурасани, который владел частью Дагестана в ту эпоху. Тогда Надир Шах отправил свое войско против шейха Джунайда в сторону Баб аль-Абваб, то есть Дербенд, с целью убить его и уничтожить его войско. Эти оба войска встретились возле селения Г-б-з, что на левом берегу реки Самур, произошло сражение, где шейх Джунайд стал шахидом вместе с большей частью своих муридов. Затем оставшиеся его муриды перенесли его тело в селение Хадар, что находится в области Куба, и там похоронили его. Это случилось в 851 году. Шейх Джунайд был из рода Мусы Казыма и Сафи ад-Дина и поэтому получил прозвище и нисбу ас-Сафави. Да смилуется над ним Аллах. Также пал смертью шахида его сын Хайдар в Дербенде. Его тело также перенесли в селение Тинит и похоронили там вместе с некоторыми павшими мюридами. Это случилось в 895 году. Да пребудет над ними и над нами милость Всевышнего Аллаха, амин!