Перейти к:

Возможности использования позитивной психодинамической психотерапии в психологическом консультировании клиентов-мусульман

https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-3-697-728

Аннотация

В последние годы в России происходит активное развитие практики психологического консультирования мусульман. Российские специалисты описывают потенциал и возможности адаптации различных психотерапевтических методов к работе с клиентами-мусульманами. Одним из них может стать позитивная психодинамическая психотерапия – комплексный психодинамический метод с позитивным гуманистическим представлением о человеке, автором идеи и концепции которого является Носсрат Пезешкиан, немецкий психотерапевт иранского происхождения. Идея транскультуральности заложена создателем указанного метода в самом его основании, поэтому важнейшими качествами психолога являются, с точки зрения психодинамической психотерапии, открытость новому и неизвестному, гибкость, оптимизм, религиозно-духовное мировоззрение. Трансформация ценностей и изменение ролевых концепций, поведение, не соответствующее культурным нормам, связанные с модернизационными процессами, миграциями и урбанизацией, приводят к постоянно расширяющемуся репертуару культурных норм и ролевых моделей, что важно осознавать консультирующему специалисту. В связи с этим развитие межкультурной компетентности психолога – важнейшая задача в любой стране и культуре.

Базовые идеи позитивной психодинамической психотерапии, например, поддержание баланса в разных сферах жизни человека и гармоничное развитие личности, полностью соответствуют исламским ценностям; переработка конфликтов, развитие первичных способностей, позитивная интерпретация симптомов может реализовываться с опорой на исламские ценности и ресурсы. Притчи, истории (например, из жизни пророков), религиозные идеи и ценности, используемые в процессе психологического консультирования, позволяют предложить клиенту основы для идентификации, являются для него защитой, дают возможность увидеть неожиданный способ решения проблемы, помогают расширению репертуара понятий, ценностей и решений конфликтов.

Ключевые слова

УДК: 159.9

Для цитирования:

Павлова О.С. Возможности использования позитивной психодинамической психотерапии в психологическом консультировании клиентов-мусульман. Minbar. Islamic Studies. 2025;18(3):697-728. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-3-697-728

For citation:

Pavlova O.S. The possibilities of using Positive Psychodynamic Psychotherapy in the psychological counseling of Muslim clients. Minbar. Islamic Studies. 2025;18(3):697-728. (In Russ.) https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-3-697-728

Введение. Позитивная психодинамическая транскультуральная психотерапия: общий обзор

В последние годы в России интенсивно развивается сфера психологического консультирования клиентов-мусульман. Важнейшим направлением этой деятельности является профессиональная адаптация психотерапевтических методов, подходов и отдельных технологий консультирования. Примерами тому могут быть схематерапия [1] или нарративная практика [2]. Еще одним методом, который может применяться для консультирования этой категории клиентов, может стать позитивная психодинамическая психотерапия. Рассмотрим потенциал ее использования в контексте работы с мусульманами.

Позитивная психодинамическая психотерапия (далее ППТ) – комплексный психодинамический метод с позитивным гуманистическим представлением о человеке, автором идеи и концепции которого в 1968 году стал Носсрат Пезешкиан – немецкий психотерапевт, психиатр иранского происхождения. Первоначально автор назвал метод «дифференциальным анализом», а с 1977 года он известен как «позитивная психодинамическая психотерапия». Метод изначально ориентирован на транскультуральность, поэтому адаптация его для работы с клиентами-мусульманами – задача вполне реалистичная.

Всемирная Ассоциация позитивной и транскультуральной психотерапии (WAPP), которая с 1996 года объединяет около 3 000 специалистов более чем в 64 странах мира, среди которых Россия, Турция, Сирия, Иран, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Индия и многие другие страны с большим процентом мусульманского населения. На сайте Ассоциации1 читаем, что термин «позитивный» происходит от латинского слова «positum» или «positivus», что означает «действительный, реальный, конкретный». «Цель позитивной психотерапии и позитивных психотерапевтов – помочь пациенту и клиенту увидеть свои способности, сильные стороны, ресурсы и потенциал»2. Таким образом видно, что ориентация на ресурсы и сильные стороны клиента – базовая гуманистическая задача, которая хорошо реализуется в любом культурном контексте.

ППТ относится к числу немногих методов психотерапии (наряду с КПТ, аналитической и системной семейной психотерапией), применение которых в некоторых странах, например в Германии, входит в число покрываемых страховой медициной методов (страховка покрывает до 100 сеансов психотерапии со взрослыми и до 180 – с детьми) [3, с. 14]. Это метод с доказанной эффективностью [4]. «Психодинамическая психотерапия выявляет подсознательные и бессознательные взаимодействия психических сил, которые направляют поведение человека для того, чтобы разрядить психическое напряжение» [5, с. 46].

В России за последние десятилетия образовалось довольно большое сообщество позитивных психотерапевтов3, проводятся обучение и супервизии, издаются книги. Реализация культурной адаптации ППТ в России началась с докторской диссертации сына основателя ППТ – Хамида Пезешкиана, который защитил ее в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора медицинских наук в 1998 году в Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева на тему «Позитивная психотерапия как транскультуральный подход в российской психотерапии» [6]. В ней, в частности, автор обращает внимание на то, что многонациональная Россия – благоприятная среда для развития культурной специфики консультирования.

ППТ имеет аналитически-динамическую основу и использует в практическом плане техники и элементы поведенческой терапии [6, с. 6]. Важным положением, которое защищает в своей диссертации сын основателя метода и нынешний Президент WAPP Х. Пезешкиан, является то, что «психотерапевтический процесс в России отличается от западной психотерапии. Без модификации и учета социальных, культурных и исторических особенностей российского общества западные методики не могут быть успешно применены. Выводы для психотерапевтической деятельности в России могут быть сделаны при идентификации и описании факторов эффективности психотерапевтического процесса» [6, с. 9].

Рассмотрим основные положения ППТ, их реализацию в российском контексте и адаптацию к работе с клиентами-мусульманами.

Базовые положения и характеристики ППТ

На основании проведенного масштабного кросс-культурного исследования Н. Пезешкиан выявил универсальные человеческие поведенческие социальные нормы, которые он назвал актуальными способностями (АС). Представление об актуальных способностях стало центральным понятием ППТ, в основе которого лежит позитивный взгляд на человека. Название «актуальные способности» означает актуальные в повседневной жизни, то есть те, которые часто встречаются. Называя их способностями, Н. Пезешкиан подразумевал их возможности к развитию. Он описал базовые, первичные, вторичные и актуальные способности личности. Собственно описание способностей у Н. Пезешкиана – это теория личности в ППТ. Первичные способности – это способности «создавать и сохранять отношения привязанности, сформированные благодаря подражанию эмоционально значимым людям» [3, с. 59]. К ним Н. Пезешкиан отнес время, терпение, контакт, любовь/принятие, сексуальность/нежность, доверие, уверенность, сомнение, надежду, веру/смысл, модель/идеал. Они есть у каждого человека, однако представлены в разной степени и могут нуждаться в развитии. М. Гончаров называет актуальные способности «культуральными или социальными ценностями» [7, с. 12]. Уникальный набор этих способностей создает неповторимость личности. Первичные способности являются основой для формирования вторичных способностей.

Вторичные способности – это «социальные нормы для организации отношений, сформированные благодаря образованию, воспитанию, обучению и взаимодействию концепций и ценностей» [7, с. 12]. К ним относятся: пунктуальность, чистоплотность, порядок, послушание, вежливость/учтивость, честность/открытость, справедливость, достижение/усердие, верность, ответственность/обязательность, бережливость. Они развиваются позднее первичных способностей.

Подчеркивая, что перечень способностей можно расширять, Н. Пезешкиан считал, однако, что описанные им двенадцать первичных и двенадцать вторичных способностей «охватывают наиболее часто встречающиеся в межличностных отношениях нормы поведения» [7, с. 17].

Базовые способности – это врожденные способности человека к любви и познанию. Базовая способность к любви представляет собой способность строить отношения, устанавливать их на основе глубокой и прочной привязанности, безопасного и теплого эмоционального контакта. На ее основе развиваются первичные актуальные способности.

Базовая способность к познанию – это способность к познанию человеком себя и мира, которая позволяет взаимодействовать с миром, адаптируясь к нему или преобразовывая его. На ее основе формируются вторичные актуальные способности, развивающиеся путем научения.

Именно процесс понимания своих и чужих истинных ценностей и потребностей Н. Пезешкиан назвал первоначально дифференциальным анализом, а впоследствии переименовал в позитивную психотерапию.

Сами способности могут быть развиты у человека и значимы для него от минимального до максимального уровня. Так, например, при низком уровне развития вежливости у человека мы будем наблюдать демонстрацию им грубости, а при чрезмерно высоком уровне развития – лицемерие. В свою очередь функции базовых способностей представлены в активном и пассивном измерениях: человек ожидает от других проявления любви или любит сам. Проявляя один и тот же паттерн в отношениях, человек тем самым задает определенные предпосылки для проявления поведения партнеров по взаимодействию.

Важнейшей идеей ППТ является понимание, что неудовлетворение ценностей, которые важны для личности, порождает конфликт [8]. Так, в отношениях – это конфликт ценностей: родители ожидают от детей послушания, демонстрируя контроль, что выливается в требование подчинения от детей; дети, в свою очередь, проявляют бунтарство и не слушаются родителей. В одной и той же семье у разных детей одних родителей степень проявления послушания различна и представляет собой «континуум значимости» [7, с. 20].

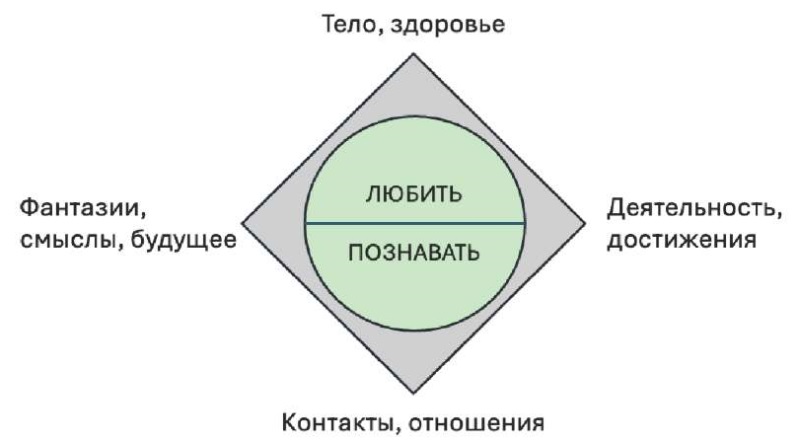

Концепция ППТ описывает четыре основные сферы человеческой жизни: сфера тела/здоровья, сфера деятельности/достижений; сфера контактов/отношений, сфера смыслов/будущего. Центральной идеей ППТ является идея (рис. 1) баланса, которую обозначают в виде ромба.

Рис. 1. Модель баланса в позитивной психодинамической психотерапии

Fig. 1. The Balance Model in Positive Psychodynamic Psychotherapy

В идеале человек должен уделять внимание всем четырем сферам своей жизни, однако в реальности он может в большей степени уделять внимание одной или двум сферам жизни, не обращая особого внимания на другие. Во всех этих сферах проявляются актуальные способности личности.

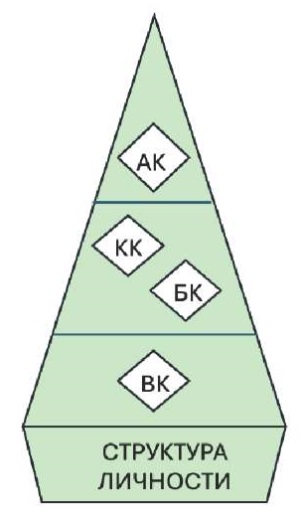

Центральная идея ППТ – это идея конфликтов (рис. 2), то есть несовпадений между желаемым представлением о чем-то, ожиданием и реальностью, тем, что происходит в действительности. Именно различные конфликты приводят человека на консультацию к психологу. В ППТ выделаются четыре типа конфликтов: актуальный, базовый, внутренний и ключевой. Переработка конфликтов происходит в одной или нескольких сферах из модели баланса.

Актуальный конфликт (АК) – это проблемная актуальная ситуация, которая затрагивает наши ценности (АС) и приводит к стрессу, эмоциональному напряжению, вызывает интенцию к изменению ситуации. Актуальный конфликт – это реакция на микро- и макротравмы.

Актуальный конфликт может быть как осознаваемым, так и не осознаваемым личностью: например, человек может чувствовать признаки беспокойства или дискомфорта, локализуемые в теле (плохой сон), но не понимать, что дискомфорт и нарушение сна вызваны актуальным конфликтом – проблемами на работе или в отношениях с мужем/женой. В концепции ППТ актуальный конфликт может быть один или сочетаться с другими АК, а также он может стать триггером для активации базового конфликта (БК).

Базовый конфликт опирается на семейные концепции, которые были заложены в человека вместе с семейным воспитанием. Те или иные семейные концепции могут быть более эмоционально заряжены или менее и становиться фундаментом для конфликта.

Семейные концепции – это представления, которые сформировались на основе напрямую сформулированных фраз и выражений родителей (например, мать все время внушала ребенку: «Трудом праведным не построишь палат каменных»; «Кто рано встает, тому Бог подает») или не осознаваемых, но хорошо усвоенных концепций, которые проявлялись в поведении родителей. Возникает и формируется базовый конфликт в детстве, когда удовлетворение наших эмоциональных потребностей (по Н. Пезешкиану – первичных способностей) сталкивается с условиями, которые ему ставят взрослые: «Будешь хорошо себя вести, слушаться, – тебя будут любить».

Семейные концепции в системе ППТ – это те концепции, которые значимы для социализации и касаются отношений с окружающим миром.

«Базовый конфликт – это семейная концепция, которая становится дисфункциональной благодаря текущей жизненной конфликтной ситуации (актуальному конфликту) и больше не служит удовлетворению эмоциональных потребностей. Другими словами, это потенциальный внутренний конфликт (ВК)» [7, c. 51]. Внутренний конфликт является неосознаваемым; это конфликт потребностей, причиной которого является существование противоположных, возможно, даже взаимоисключающих желаний и идеалов. Изолированно внутренний конфликт не возникает, являясь следствием других конфликтов и их динамики.

Рис. 2. Конфликты в позитивной психодинамической психотерапии

Fig. 2. Conflicts in Positive Psychodynamic Psychotherapy

Описанный Н. Пезешкианом ключевой конфликт – это выбор между двумя способностями: искренность (открытость, прямота) и вежливость (учтивость). То есть у нас есть два способа реагировать на конфликт: открытый и закрытый. Выбор в пользу открытости дает возможность сказать прямо, проявляться, предъявляя свои потребности и демонстрируя эмоциональные реакции. В свою очередь, учтивость и вежливость способствуют поддержанию контакта с другими людьми и дают возможность оставаться с ними в отношениях. Соответственно, могут быть три формы обработки ключевого конфликта:

- агрессивное выражение человеком своих интересов в тех случаях, когда они доминируют над интересами других;

- подавление своих интересов и подчинение их интересам других людей;

- адекватная вербализация своих интересов, то есть баланс между искренностью и вежливостью [7, c. 58].

Разрешение внутреннего конфликта в ППТ может происходить следующими способами:

- изменение актуальной ситуации, например выход из нее;

- пересмотр существующей концепции, что приведет к изменению восприятия актуальной ситуации;

- поиск «срединного пути», то есть альтернативного способа удовлетворения потребностей;

- развитие первичных способностей, «чтобы снизить зависимость удовлетворения потребностей от внешних условий» [5, c. 173].

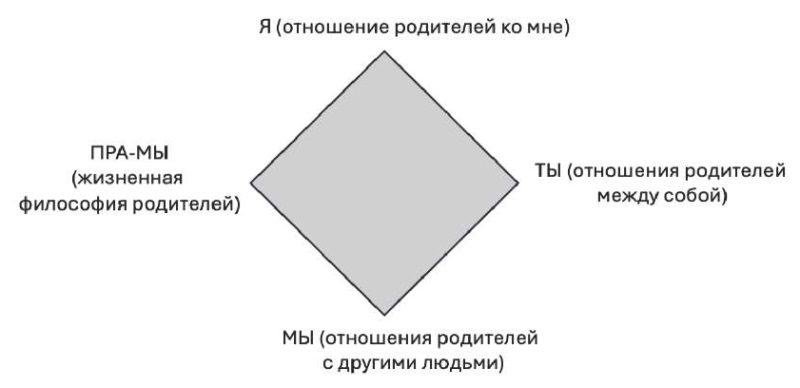

Согласно ППТ, существуют четыре измерения ролевой модели (модели для подражания, модели идентичности): отношение родителей ко мне, отношения родителей между собой, отношения родителей с другими людьми и жизненная философия родителей (рис. 3).

Рис. 3. Модель для подражания по Н. Пезешкиану [3, c. 62]

Fig. 3. N. Pezeshkian's Role Model

Усвоенные в базовых отношениях с близкими людьми концепции дополняются новым опытом и корректируются в процессе жизни в целом и в терапевтических отношениях в частности.

Актуальные конфликты возникают в этих четырех сферах отношений: с самим собой (Я), с партнером (ТЫ), с группой (МЫ) и с мировоззрением и идентичностью (ПРА-МЫ) (рис. 3).

Основными принципами ППТ являются:

- «Принцип надежды, то есть сфокусированность на ресурсах;

- принцип баланса, то есть стремление к динамическому балансу во всех четырех областях: тело, контакты, деятельность и фантазии/смыслы» [5, c. 47–50];

- принцип консультирования, то есть активность в процессе консультирования психолога и клиента, их активный вклад в позитивные изменения.

Вспомогательными принципами ППТ являются:

- «принцип самопомощи,

- принцип уникальности личности,

- принцип простоты и универсальности,

- принцип межкультурной чувствительности,

- принцип направленности на развитие и будущее» [5, c. 47–50].

Терапевтический процесс в ППТ ориентирован на будущее и изменения, основан на исследовании сформированных базовых концепций и базовых конфликтов для определения текущего внутреннего конфликта и представляет собой пятиступенчатую модель:

- Наблюдение – дистанцирование

- Инвентаризация

- Ситуативное ободрение

- Вербализация

- Расширение целей.

Средствами для понимания конфликта в ППТ являются ассоциации, языковые образы, истории, притчи, творческие процессы и визуализации [5, c. 63].

Транскультуральность в позитивной психодинамической психотерапии

Идея транскультуральности заложена в самом основании позитивной психодинамической психотерапии, так как ее основатель Н. Пезешкиан, переехав из Ирана в Германию, очень четко осознавал и неоднократно описывал существенную разницу между западными и восточными концепциями отношений, способами решения проблем, предлагая в качестве действенных методов работы как универсальные, так и культуральные методы. Все его работы, в том числе переведенные на русский язык тринадцать книг (например: [9]; [10]; [11]; [12]), насыщены пословицами, притчами, цитатами из религиозных текстов и философских трактатов. Например, в качестве эпиграфа к книге «Психосоматика и позитивная психотерапия» [10, c. 16] автор приводит восточную мудрость «Кто работает один – прибавляет. Кто работает вместе – умножает», отражающую ценную для автора коллективистическую концепцию.

Сам основатель метода не был мусульманином, однако переезд из Ирана в Германию позволил ему глубоко прочувствовать межкультурную разницу между Востоком и Западом. Вот как он это описывает сам: «Будучи сам в транскультурной ситуации (Восток и Запад), я обратил внимание, что многие поступки, привычки и установки в различных культурных кругах часто оцениваются по-разному. Например, в Германии принят девиз: “Все, что на столе, должно быть съедено”. Вежливым здесь считается сделать молчаливый комплимент хозяйке и ее кухне, не оставив ничего на тарелке. Во многих восточных культурах, наоборот, лучшей манерой считается оставить часть еды. Это не означает, что одни вежливее других, в конце концов, обе культурные традиции имеют представление о вежливости» [10, c. 16]. Культурная специфика понимания концепций и способностей (базовые идеи ППТ), отношения к здоровью и болезни, в том числе к психическому здоровью и болезням (диагностика), использование притч, цитат из религиозных текстов, народной мудрости в качестве средств психотерапевтической работы – все это является результатом личностного и профессионального осмысления межкультурных различий и глубокого понимания проблем адаптации в новой культурной среде.

Описывая межкультурную дихотомию Запад – Восток, Н. Пезешкиан обращает внимание психологов на их культурные различия: основой идентичности на Востоке является «Мы»: чувствовать себя хорошо человек в коллективистической культуре Востока может только поддерживая гармоничные отношения с другими людьми; стремление к одиночеству, избегание социальных связей может являться показателем подрыва доверия [11, c. 34–39].

Н. Пезешкиан подчеркивал, что психологу важно понимать базовые идеи ППТ в межкультурном контексте. Нормы, ценности, стили и паттерны поведения, интересы, типичные способы решения проблем – все это может быть специфично для каждой культуры. При этом поведение конкретной личности, принадлежащей к той или иной культуре, может отличаться в достаточной степени от тех базовых предписаний, которые характерны для этой культуры. Кроме того, Н. Пезешкиан подчеркивал, что в культурах выделяются субкультурные группы, нормы и ценности которых могут сильно отличаться от основной культуры в той или иной стране или регионе.

Трансформация ценностей и изменение ролевых концепций, поведение, не соответствующее культурным нормам, связанные с модернизационными процессами, миграциями и урбанизацией, приводят к постоянно расширяющемуся репертуару культурных норм и ролевых моделей, что важно осознавать консультирующему специалисту. В связи с этим развитие межкультурной компетентности психолога – важнейшая задача в любой стране и культуре.

Анализ идей Н. Пезешкиана развивали и развивают его последователи и ученики по всему миру, в том числе и в России. Хамид Пезешкиан (сын основателя метода) продолжительное время жил и работал в качестве психиатра в России, развивая свою клиническую практику в 25 российских регионах [6, c. 10]. Именно он прилагал усилия для развития и концептуализации в России «нового научного направления в психотерапии – транскультуральной психотерапии» [6, c. 10]. С этой целью Х. Пезешкиан проводил в России обучающие семинары, курсы, балинтовские и супервизорские группы, участвовал в профессиональных конференциях и др.

На какие важнейшие аспекты позитивной транскультуральной психотерапии обратил внимание в своей диссертации Х. Пезешкиан? Прежде всего, что ППТ – самостоятельный метод, с которым хорошо комбинируются другие методы, что дает широкое пространство для интегративного подхода разным специалистам. Кроме того, это метод с высоким коэффициентом эффективности (1,24), что выше поведенческой и гуманистической психотерапии.

И третье, на что важно обратить внимание в контексте нашей работы, это то, что Х. Пезешкиан описывает характеристики типичного российского клиента и психотерапевта, характерные для 90-х годов.

Итак, российскому клиенту свойственно: «принятие трудностей; открытость к новым и нетрадиционным подходам; существование многокультурального понимания; духовный голод и роль семьи; выбор пассивной роли; ожидание исцеления на первом же сеансе; требование гарантии успеха; “советский” опыт межличностных отношений, психиатрии и психиатров; недостаток эмоциональной эмпатии; недостаток общих знаний о принципах действенности психотерапии и отсутствие психотерапевтической культуры в обществе» [6, c. 78].

Российский психотерапевт, по мнению Х. Пезешкиана, это специалист, который характеризуется общим альтруистическим отношением; открытостью к новым техникам и подходам, творчеством и импровизацией; использованием психотерапии поддержки; пониманием человеческих страданий; при этом роль денег для него вторична. Однако для специалистов характерны трудности в установлении формальных и эмоциональных рамок; смешение различных методов и техник; недостаток углубленного тренинга, особенно в отношении самопознания; недостаток глубоких психотерапевтических знаний; давление извне и ожидания в отношении успеха психотерапии, а также постоянная конкуренция со стороны народных целителей и шарлатанов [6, c. 79].

Что из этих черт и характеристик изменилось за последние 25 лет, а что сохранилось, должны показать результаты актуальных исследований, однако без их проведения заметно, что часть этих характеристик сохраняется.

ППТ отвечает тем критериям, которые делают ее эффективной именно с позиций поликультурности: «гуманистический подход; динамический, ориентированный на ресурсы и способности образ человека; использование вербальных и невербальных техник и вмешательств; краткосрочный метод; холистический подход, рассматривающий человека в целостности его тела, разума, эмоций и души; включение семьи; ориентация на будущее; акцент на принцип надежды и поощрения; примеры из других культур; открытость по отношению к другим методам и техникам (междисциплинарный подход)» [6, c. 79].

Важнейшими качествами психотерапевта в поликультурной среде Х. Пезешкиан называл: открытость новому и неизвестному, гибкость, оптимизм и, что особенно важно в контексте консультирования мусульманских клиентов, религиозно-духовное мировоззрение [6, c. 76]. Он подчеркивал, цитируя высказывание антрополога и психиатра А. Клейнмана, что «истинный интерес к культуре пациента означает более взыскательное и восприимчивое отношение к религиозным ценностям, нежели оно существует в целом у психиатров» [13; цит. по 6, с. 76].

В России метод ППТ развивается в различных регионах: Академия транскультуральной психотерапии4 в Москве, сертифицированные центры ППТ в Благовещенске, Владивостоке, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Хабаровске объединяют специалистов, которые проводят обучение и супервизии, консультируют, в том числе и в рамках социальных кабинетов, где можно получить психологическую помощь по минимальной цене. Российские представители ППТ развивают и поддерживают культурную составляющую метода. Так, известный врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук М. Гончаров в своем фундаментальном труде [7] описывает культуральные особенности и черты личности через культурную специфику актуальных способностей и конфликтов. Он подчеркивает, что «степень индивидуализации сильно отличается в разных культурных средах… Европейская культурная традиция утверждает человека автономным субъектом деятельности, подчеркивает прежде всего единство, цельность тождественность “Я” во всех его проявлениях. Наоборот, в восточных культурах ролевые функции во многом перекрывают самосознание личности. Человек осознает себя и воспринимается другими в зависимости от той среды или сферы, в которой он в данный отрезок времени действует. Здесь человек рассматривается прежде всего как средоточие обязательств и ответственности, вытекающих из его принадлежности к семье, общине, клану, религиозной общности и государству» [7, c. 333]. Поэтому самое главное открытие, которое должен сделать для себя психолог, заключается в признании и принятии того, что «западная концепция личности как определенного, уникального, более или менее интегрированного мотивационного и когнитивного мира, динамического центра сознания, эмоций, мнений и деятельности, организованного в характерное целое и направленного против других целостностей и против их социального и природного основания, — является, несмотря на кажущуюся бесспорность, скорее частной концепцией в контексте других культур мира» [14, c. 312–313]. В своей работе он описал первичные и вторичные актуальные способности, уделяя особое внимание их культуральным характеристикам и условиям формирования в конкретных культурах.

Рассмотрим возможности понимания первичных и вторичных способностей, а также других базовых идей и техник ППТ в контексте использования в работе с мусульманскими клиентами.

Возможности использования ППТ с клиентами-мусульманами

Характеризуя отношения между религией и психологией, Н. Пезешкиан пишет: «…религия определяет нормы, регулирующие межличностные отношения, и положение человека в общей картине мира… Задача религии – придавать смысл…» [11, c. 19]. Психология же описывает смысл в терминах науки и помогает находить выход из конфликтов.

Применение и понимание идеи метода ППТ в работе с мусульманами мы будем рассматривать с двух позиций: этнокультурной и религиозной. Межкультурная сензитивность позволяет специалисту, консультирующему клиента-мусульманина, уместно (при необходимости) вплетать в канву консультативной работы цитаты из религиозных текстов, включая исламские ценности в процесс консультирования. Рассмотрим наиболее релевантные для этого идеи ППТ.

Модель баланса, которую метафорично описал Х. Пезешкиан следующим образом: «Четыре сферы подобны всаднику, который упорно (достижения) двигается к цели (фантазия). Для этого ему нужна хорошая лошадь (тело), а на случай, если он с нее упадет, – помощники, которые помогут подняться (отношения)» [5, c. 59], важна для понимания человеком, принадлежащим к любой культуре. И вместе с тем можно увидеть индивидуальные и культурные аспекты выделения той или иной сферы в качестве приоритетной.

Важность поддержания баланса между четырьмя сферами жизни и помощь клиенту в поисках возможностей и ресурсов для этого – важнейшие задачи психологического консультирования в рамках ППТ. Помочь в этом могут аяты Корана, указывающие на важность умеренности и поиска баланса: «И также Мы сделали вас умеренной общиной» (Коран, 1:143) [15, c. 21]. Чрезмерность в любом деле, даже в религиозных вопросах, является порицаемой с точки зрения религии. Ислам называют религией срединного пути: по мнению мусульманских ученых, «должно соблюдаться равновесие между:

- откровением и разумом;

- личностью и обществом;

- религией и мирской жизнью;

- этим миром и вечностью.

Какую бы сферу жизни мы ни взяли, Ислам придерживается умеренности во всем: Ислам считает любую крайность, то есть превышение необходимой меры, заблуждением <…> гармоничность в чувствах, мыслях, поведении и поступках называют умеренностью. Умеренность – ас-сырат аль-мустакым, то есть прямой и правильный путь» [16, c. 547]. Умеренность и сбалансированность – базовые концепции ислама, поэтому при существенном перевесе в какую-либо из сфер, когда человек, например, забывает о себе в заботе о других, можно мягко напомнить или подвести клиента-мусульманина к этой идее баланса.

Сфера отношений. Представители коллективистических культур в большей степени уделяют внимание сфере отношений: заботе о других, ответственности, социальному взаимодействию. Можно ожидать, что возникновение и переработка конфликтов будут происходить именно в сфере отношений. Часто мусульманские клиенты обращаются с таким описанием актуального конфликта, когда забота о себе и своем здоровье воспринимается ими как не соответствующая ценностям общества. Поэтому для специалиста важно помочь клиенту найти объяснение, релевантное для коллективистической культуры, которое показало бы важность идеи баланса.

Поддержание гармоничных отношений с родными и близкими, с единоверцами – важнейшая религиозная обязанность мусульманина, указание на которую мы встречаем в аятах Корана и хадисах: в Коране благочестивыми названы те верующие, которые «милосердны друг к другу» (Коран, 48:29) [15, c. 514].

Источником знаний об отношениях являются традиции культуры, в которой сформировалась личность. Кажущаяся незыблемость традиций – не более чем иллюзия. Современные мусульмане демонстрируют огромное разнообразие ценностных установок, поведенческих паттернов, многие из которых по-прежнему объясняются ссылками на традиции и религию. Поэтому обсуждение возможных вариантов разрешения тех или иных актуальных конфликтов с опорой на экологичное отношение к этнокультурным и религиозным ценностям – вполне посильная задача терапевтической работы, особенно если психолог может опереться на этнорелигиозные ресурсы вместе с клиентом, а не вступает в конфронтацию с наличием у клиента устойчивых убеждений. Хорошим примером этого могут быть работы ингушского психолога Р.Х. Ганиевой [17]; [18], которые позволяют наглядно увидеть возможности этнорелигиозной синергии в решения психологических проблем клиентов.

Описывая российское общество, Х. Пезешкиан характеризовал его в установке к социальным отношениям как восточно-коллективистическое, а в отношении к работе (сфере деятельности и достижений) – как западно-индивидуалистическое [6].

Сфера деятельности. Продуктивность и достижения в культурах коллективистических сообществ связаны коллективным успехом и достижениями всего сообщества. Индивидуальные же достижения мусульманина можно рассмотреть в контексте следующего аята Корана: «Стремитесь же опередить в добрых делах» (Коран, 1:148) [15, c. 22]. Поэтому преуспевание в благом – важнейшая задача мусульманина, на которую направлены его усилия. Однако здесь важно увидеть грань этих усилий в контексте тщеславия, гордыни и показушничества, которые порицаются в ценностной системе ислама.

Сфера тела. Как было показано в наших исследованиях [19], среди наименее предпочитаемых ценностей мусульман Северного Кавказа выделились ценности потакания себе, получения удовольствия, наслаждения жизнью. Поэтому акцент на заботе о себе, своем физическом здоровье может стать важным ресурсом в процессе психологического консультирования. Здесь можно опереться на такие хадисы, как: «Есть два блага, которыми многие люди пренебрегают: здоровье и свободное время» (В6412 аль-Бухари, Рикак, 1) [20, с. 398]; «Кто из вас начнет день со спокойным сердцем, в здоровом теле и имея пропитание, достаточное на день, поистине, тот словно завладел миром» (Т2346 ат-Тирмизи, Зухд, 34) [20, с. 399]. То есть забота о теле – религиозная обязанность верующего, за выполнение которой человек будет отвечать перед Всевышним.

Сфера фантазий и смыслов у верующих людей часто опирается на религиозные представления, веру и духовность. Это смыслы, идеалы, цели и убеждения. Конечно, в реальной ситуации конкретной личности многие религиозные идеи и ценности наполняются индивидуальным смыслом и пониманием, которое может иметь существенное расхождение с пониманием тех же идей у другого приверженца данной религии. Поэтому обсуждение базовых концепций, пересмотр существующих концепций с целью изменения восприятия актуальной ситуации, поиск «срединного пути» – важные направления работы, которые проходит клиент во взаимодействии с психологом.

«Осознанное служение Богу, его восхваление и поклонение в соответствии с исламским вероучением – это высший нравственный долг, первоочередная жизненная задача человека» [21, c. 65], согласно исламу. «Смыслом жизни с точки зрения ислама является возвращение к Аллаху и созерцания Его в результате достижения Ислама – фундаментального состояния души, характеризующегося единением с Всевышним и радостью самоисчезновения в Нём посредством: достойного прохождения всех посылаемых испытаний, несмотря на суетность и иллюзорность этого мира; “мощения широкой дороги по Мосту Сырат” жизнью, полной осознанного служения и бескорыстного поклонения; возвращение (через ряд метаморфоз) души в первоначальное состояние «успокоения» [21, c. 72].

Изучение четырех сфер переработки конфликтов по модели баланса происходит по серии вопросов, которые психолог обсуждает с клиентом [10, c. 45–47]. Обсуждение данных вопросов в ходе консультации позволяет увидеть как психологу, так и самому клиенту, каким образом происходило формирование базовых концепций относительно четырех сфер, формирование личности, поведенческих паттернов. Через ответы на вопросы можно увидеть роль и значимость культурных и религиозных факторов в жизни человека.

Идея баланса, гармоничного развития и поддержания всех сторон личности человека заложена в биопсихосоциодуховной модели психологического консультирования, которую разрабатывают современные психологи-мусульмане, в частности президент Международной ассоциации мусульманских психологов Б. Рийоно [22].

Рассмотрим с точки зрения ислама концепцию способностей в ППТ. Базовые способности в концепции ППТ – любить и познавать – играют большую роль в жизни мусульманина. Многогранность любви в исламе рассматривается как чувство любови к Создателю, к пророку Мухаммаду, к единоверцам, к Родине, к родителям, к супругу/супруге, детям. Приведем некоторые примеры их Корана и хадисов: «И из Его знамений – то, что Он сотворил для вас жен из вас самих, чтобы вы находили в них покой. Он установил между вами любовь и милосердие (сура «Ар-Рум», 30:21) [15, c. 405]; «Не войдете в рай, пока не уверуете. Не уверуете, пока не полюбите друг друга» (М194 Муслим, Иман, 93) [23, c. 72].

Н. Пезешкиан писал, что у представителей коллективистических культур развивается способность любить, а у представителей индивидуалистических культур – способность познавать. С точки зрения ислама гармоничное развитие двух базовых способностей – важнейшая задача мусульманина. Познание мира, размышление [24] над сотворенным Всевышним мирозданием и всем происходящим в мире, извлечение уроков и пользы на основе познания – важнейшая задача верующего и его религиозная обязанность [25]. В связи с ценностью знаний часто приводят в пример известный хадис пророка Мухаммада: «Если кто-то отправится в путь ради знания, то Аллах поведет его дорогою в рай. Ангелы с удовольствием будут простирать свои крылья над тем, кто стремится постичь науку» (Т2582 ат-Тирмизи, ‘Ильм, 19) [26, c. 223]. Культурно специфической практикой, объединяющей духовную и интеллектуальную активность, является практика тафаккур. Мусульманам рекомендуется практиковать тафаккур, который представляет собой когнитивную душевную активность, «в процессе которой сознание, чувства и душа объединяются» [24, c. 8]. «Хотя эта форма “медитативного размышления” включает “глубокое раздумье и обдумывание”, она “исключительно духовная по своей природе”. Это утонченная форма исламского поклонения, которая отражает настойчивый призыв Корана к людям думать глубоко и задумываться над видимыми “знаками” (аят) Красоты и Величия в Творении» [24, c. 8].

Что касается первичных способностей, то если в ходе консультативного процесса встает задача их развития, то и здесь может активно включаться опора на исламские ресурсы. Все первичные способности могут укрепляться и развиваться с привлечением религиозных ресурсов, например терпение: «Изумительны дела правоверного: всякое дело вершится лишь к его благу! И такое только у правоверного! Постигнет его радость – он благодарит, и сие – благо для него. Постигнет его горесть – крепится он, и сие для него также благо!» (М7500 Муслим, Зухд, 64) [27, c. 11].

Многие из первичных способностей верующего так или иначе связаны с верой, которую, в свою очередь, в ППТ понимают тоже как первичную способность. В исламе вера в существование Аллаха (фитра) – врожденная, изначальная природа души, тянущаяся к добродетели [28, c. 34]. Об этом верующие узнают из Корана, тридцатого аята 30-й суры: «Обрати свой лик к истинной религии. Это фитра [врожденное состояние], с которой Аллах создал людей. Творение Аллаха не изменить. Такова правильная религия, однако большая часть людей не знает [этого]» [15, c. 406]. Фундамент фитры – это вера в Единство Аллаха (таухид), которая является основой следования верному пути.

Интересно в контексте идей ППТ о базовых способностях, что мусульманские ученые врожденные качества (фитриййат) человека делят на две группы:

- относящиеся к сфере познания;

- относящиеся к сфере чувств: «любовь к своему потомству, друзьям и другим объектам любви» [29, с. 80].

Таким образом, идея Н. Пезешкиана о базовых способностях к познанию и любви напрямую совпадает с концепцией ислама о врожденных качествах человека, которые связаны с фитрой.

Позитивная интерпретация проблемы как техника ППТ предполагает расширение интерпретации какого-либо симптома или проблемы, в том числе с помощью привлечения межкультурной оптики. Это возможно благодаря использованию притч, историй, народной мудрости в процессе психологического консультирования. Вся литература по ППТ, не только та, которая написана Н. Пезешкианом и Х. Пезешкианом, но и их последователями, наполнена афоризмами, выдержками из Священных Писаний, поучительными историями и притчами. «Истории могут быть использованы в качестве медиатора между терапевтом и клиентом, а также служить хорошим вспомогательным средством. Они дают пациенту основу для идентификации и одновременно являются для него защитой; он говорит о себе, своих конфликтах и желаниях» [12, c. 7].

Достоинствами историй, по мнению Н. Пезешкиана, является то, что, в отличие от советов, «истории не налагают никаких обязательств» [12, c. 12], а дают возможность увидеть неожиданный способ решения проблемы. Истории из других культур помогают расширению репертуара «понятий, ценностей и решений конфликтов» [12, c. 13].

Н. Пезешкиан делил истории на два вида: те, в которых утверждаются и подтверждаются существующие нормы и ценности, и те, в которых подвергается сомнению их незыблемость. В процессе консультирования они выполняют различные функции: зеркала, модели, медиатора, хранения опыта, носителей традиций, посредников в межкультурных отношениях, показывают альтернативные концепции, позволяют снять напряжение и увидеть различные перспективы развития событий.

Источником историй в рекомендации Н. Пезешкиана является классическая восточная литература: сочинения Саади, Руми, собрание сказок «Тысяча и одна ночь», рассказы о Ходже Насреддине, истории из жизни суфиев и др. Для мусульман ресурсными будут истории о пророках, упомянутых в Коране, хадисы и жизнеописание пророка Мухаммада и его сподвижников, выдающихся мусульманских ученых Средневековья. Каждый психолог по мере накопления профессионального опыта сможет сформировать свою коллекцию историй и притч, уместных для данной культуры и религии. Так, Р.Х. Ганиева в работе с ингушскими клиентами использует, наряду с религиозными текстами, ингушский фольклор и художественную литературу ингушских авторов [18].

Разрешение конфликтов в парадигме ППТ должно строиться в психологической работе с мусульманами на основе понимания этнорелигиозной оптики. Ключевой конфликт часто в обществах коллективистического типа может реализовываться через закрытую вежливость: выяснять отношения напрямую и прямо высказываться о негативных чувствах не принято в обществах такого типа, что может вызывать напряжение клиента и его стремление избежать открытого конфликта. Специалисту важно с пониманием отнестись к этой ценности мусульманина, чтобы помочь клиенту найти оптимальный баланс прямоты и учтивости, соотносящийся с индивидуальными потребностями человека и приемлемый для его культуры, его сообщества.

Построение этапов консультативного процесса с клиентами-мусульманами в рамках модели ППТ требует от психолога профессиональных компетенций. Так, на первой стадии «Наблюдение – дистанцирование» психологу необходимы: межкультурная сензитивность для возможности увидеть и принять индивидуальное и культурное разнообразие ценностей и концепций, осознанность – понимание своих реакций на клиента, предъявляемые им во время сессии поведенческие паттерны и жизненные истории, а также такой навык, как эмпатическое слушание. На этой стадии психолог выявляет актуальный конфликт: место его локализации по модели баланса, с кем этот конфликт возник, какая вторичная способность его вызывает, как клиент реагирует на конфликт (по модели баланса) и как решается ключевой конфликт [5, c. 227].

На стадии «Инвентаризация» главным становится умение психолога задавать вопросы, видеть «актуальные способности, концепции и паттерны отношений» [5, c. 228]. Именно на этой стадии психолог изучает, какие концепции и убеждения клиента включены в конфликт и что способствует его эмоциональной включенности. При изучении концепций психолог проясняет, от кого они были усвоены и каково их значение в жизни клиента. Здесь ожидаема встреча с семейными, культурными и религиозными концепциями.

На стадии стимуляции «Ситуативное ободрение» психологу важно предоставить клиенту пространство для раскрытия, уметь поощрять его способы самопомощи, что возможно на основе доверия между клиентом и специалистом. Ситуативное поощрение в проявлении способностей, проявление искреннего отношения к позитивным устремлениям клиента – все это помогает решать задачи данной стадии.

На следующей стадии, называемой «Вербализация», когда «на первый план выступает решение ключевого конфликта… терапевтические отношения становятся активной моделью нового опыта» [5, c. 331] клиента. На этой стадии важна роль супервизии и интервизии, чтобы помочь специалисту правильно понять перенос и контрперенос в терапевтических отношениях. Здесь важно замечать проявления ключевого конфликта и практиковать возможность соблюдать баланс между открытостью и осознанностью в проявлении учтивости, развивать у клиента осознанность в понимании сформированных у него концепций и механизмов совладания и др.

На пятой стадии «Расширение целей» важно помочь клиенту увидеть итоги проделанной в ходе консультативного процесса работы, способствовать интериоризации достигнутых результатов и увидеть перспективы развития ситуации после разрешения конфликта.

На всех пяти стадиях консультативного процесса в модели ППТ психолог и клиент будут погружаться в культурную специфику конфликта, ценностей, концепций, отношений. Знание и понимание контекста специалистом, возможность занять исследовательскую позицию и построить пространство доверия и уважения к этнорелигиозным основам жизни другого человека – важнейший фундамент успешной терапии.

Заключение

Таким образом, изучение потенциала использования позитивной психодинамической психотерапии в психологическом консультировании клиентов-мусульман позволяет сделать следующие выводы:

- В фундаменте позитивной психодинамической психотерапии заложена идея транскультуральности, поэтому работа психолога в данном методе изначально предполагает возможность его адаптации для разных культур и содержит много кросс-культурного материала.

- Оптика позитивной психодинамической психотерапии позволяет увидеть, что нормы, ценности, стили и паттерны поведения, интересы, типичные способы решения проблем – все это не только характерно для любых культур, но и может быть специфичным для каждой культуры. При этом конкретная личность, принадлежащая к той или иной культуре, может характеризоваться особенностями, не свойственными культуре в целом. Кроме того, в культурах выделяются субкультурные группы, нормы и ценности которых могут сильно отличаться от имеющихся в основной культуре в той или иной стране или конкретном регионе.

- Важнейшими качествами психолога, консультирующего в поликультурной среде, являются, с точки зрения ППТ, открытость новому и неизвестному, гибкость, оптимизм, религиозно-духовное мировоззрение.

- Базовые идеи ППТ, например, поддержание баланса в разных сферах жизни человека и гармоничное развитие, полностью соответствуют исламским ценностям; переработка конфликтов, развитие первичных способностей, позитивная интерпретация симптомов могут реализовываться с опорой на исламские ценности и ресурсы. Притчи, истории (например, из жизни пророков), религиозные идеи и ценности, используемые в процессе психологического консультирования, позволяют предложить клиенту основы для идентификации, являются для него защитой, дают возможность увидеть неожиданный способ решения проблемы, помогают расширению репертуара понятий, ценностей и решений конфликтов.

- На всех пяти стадиях консультативного процесса в модели ППТ психолог и клиент будут погружаться в культурную специфику конфликта, ценностей, концепций, отношений. Знание и понимание контекста специалистом, возможность занять исследовательскую позицию и построить пространство доверия и уважения к этнорелигиозным основам жизни другого человека – важнейший фундамент успешной терапии.

Перспективами развития данного исследования могут стать наработка, анализ и описание конкретных техник и технологий психологического консультирования мусульман в методе позитивной психодинамической психотерапии, проведение кросс-культурных психологических исследований специфики первичных и вторичных способностей представителей различных этнических групп мусульман, а также изучение этнорелигиозных контекстов других концепций позитивной психодинамической психотерапии.

1. World Association For Positive And Transcultural Psychotherapy. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.positum.org/about-ppt-method/ (дата обращения: 20.06.2025).

2. Там же.

3. Позитивная психотерапия России. Русскоязычное сообщество специалистов, использующих метод позитивной психотерапии Н. Пезешкиана в своей практике. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ppt-russia.ru (дата обращения: 20.06.2025).

4. Академия транскультуральной психотерапии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://positum.net (дата обращения: 20.06.2025).

Список литературы

1. Яхин Ф.Ф. Схематерапия и исламское понимание внутреннего мира человека: концептуальные параллели и пути интеграции. Minbar. Islamic Studies. 2024;17(2):449–479. DOI: 10.31162/2618-9569-2024-17-2-449-479

2. Джуад Ю.Ю. Потенциал нарративной практики в психологическом консультировании клиентов-мусульман. Minbar. Islamic Studies. 2025;18(1):201–223. DOI: 10.31162/2618-9569-2025-18-1-201-223

3. Бёссман У., Реммерс А. Позитивная психодинамическая психотерапия: Учебное пособие. М.: WAPP, Всемирная Ассоциация Позитивной и Транскультуральной психотерапии; 2024. 392 с.

4. Tritt K., Loew T.H., Meyer M., Werner B., Peseschkian N. Positive Psychotherapy: Effectiveness of an interdisciplinary approach. The European Journal of Psychiatry. 1999;13(4), October/December: 231–241.

5. Кириллов И. Позитивная психотерапия: базовый курс. М.: Академия транскультуральной психотерапии; 2022. 340 с.

6. Пезешкиан Х. Позитивная психотерапия как транскультуральный подход в российской психотерапии. Дисс. … д. мед. н. СПб., 1998. 82 с.

7. Гончаров М.А. Актуальные способности и позитивная психотерапия. Из чего складывается личность. М.: Паблит; 2024. 616 с.

8. Гончаров М. Операционализация конфликтов в позитивной психотерапии. М., 2019. 88 с.

9. Пезешкиан Н. 33 и 1 формы партнерства. Пер. с нем. М.: Институт позитивной психотерапии; 2009. 288 с.

10. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия: Пер. с нем. 2-е изд. М.: Институт позитивной психотерапии; 2006. 464 с.

11. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия. Кириллов И.О. (пер.). М.: Академический проект; 2024. 365 с.

12. Пезешкиан Н. Торговец и попугай (восточные истории в психотерапии). Галанз Л.П. (пер. с нем.). М.: Академический проект; 2019. 165 с.

13. Mezzich J.Е. (ed.) Culture and Psychiatric Diagnosis: A DSM-IV® Perspective. Washington: American Psychiatric Pub.; 2002. 384 р.

14. Geertz C. From the Native’s Point of View: On the Nature of Anthropological Understanding. Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion. Shweder R., LeVine R. (еds). Cambridge, 1984. P. 123–136.

15. Калям Шариф. Перевод смыслов. Казань: Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие»; 2019. 640 с.

16. Ислам через призму хадисов: в 8 т. Т. 3. Мухетдинов Д.В. (гл. ред.). М.: «Медина»; 2021. 560 с.

17. Ганиева Р.Х. Опыт консультативной работы по вопросам отношений невестки и свекрови (случай из практики). Minbar. Islamic Studies. 2025;18(2):457–481. DOI: 10.31162/2618-9569-2025-18-2-457-481

18. Ганиева Р.Х. Психологическое консультирование в культурном и духовном контексте клиента. Магас, 2023. 162 с.

19. Павлова О.С., Семёнова Ф.О. Ценностные ориентации мусульманской молодёжи Северо-Западного Кавказа. Minbar. Islamic Studies. 2018;11(2):361-374. DOI: 10.31162/2618-9569-2018-11-2-361-374

20. Ислам через призму хадисов: в 8 т. Т. 8. Мухетдинов Д.В. (гл. ред.). М.: Медина; 2021. 624 с.

21. Седанкина Т. Смысл жизни в исламе. Minbar. Islamic Studies. 2011;4(2):57–73. DOI:10.31162/2618-9569-2011-4-2-57-73

22. Riyono B. Sensing Mentality and the Cognitive-Spiritual Intervention. Minbar. Islamic Studies. 2019;12(4):1091–1106. DOI:10.31162/2618-9569-2019-12-4-1091-1106

23. Ислам через призму хадисов: в 8 т. Т. 4. Мухетдинов Д.В. (гл. ред.). М.: Медина; 2021. 616 с.

24. Бадри М. Размышление. Исследование психики и души человека. Гулиев Р. (пер. с англ.). СПб.: Издательство LitoBook; 2022. 208 с.

25. Закиров А.А. Проблема знания и познания в исламе. Minbar. Islamic Studies. 2023;16(3):631–646. DOI:10.31162/2618-9569-2023-16-3-631-646

26. Ислам через призму хадисов: в 8 т. Т. 2. Мухетдинов Д.В. (гл. ред.). М.: Медина; 2021. 552 с.

27. Ислам через призму хадисов: в 8 т. Т. 6. Мухетдинов Д.В. (гл. ред.). М.: Медина; 2021. 520 с.

28. Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. Рустамов А.И. (пер. с араб.). Баку: Шамс; 2011. 363 с.

29. Махризи А. Фитра (врожденное естество человека). Minbar. Islamic Studies. 2010;3(1):74-82. DOI: 10.31162/2618-9569-2010-3-1-74-82

Об авторе

О. С. ПавловаРоссия

Павлова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент; магистр теологии; базовый консультант ППТ, заведующая кафедрой этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования; доцент; член Попечительского Совета Международной ассоциации мусульманских психологов

Москва; г. Болгар

Рецензия

Для цитирования:

Павлова О.С. Возможности использования позитивной психодинамической психотерапии в психологическом консультировании клиентов-мусульман. Minbar. Islamic Studies. 2025;18(3):697-728. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-3-697-728

For citation:

Pavlova O.S. The possibilities of using Positive Psychodynamic Psychotherapy in the psychological counseling of Muslim clients. Minbar. Islamic Studies. 2025;18(3):697-728. (In Russ.) https://doi.org/10.31162/2618-9569-2025-18-3-697-728

JATS XML