ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Настоящее исследование посвящено анализу преемственности сокровенного знания в классическом исламе на основе системно-коммуникационного подхода, обращающего фокус внимания исследователя на конкретные формы и модели коммуникации. В качестве примера автор обращается к зарождению и развитию известной суфийской традиции ал-Кушайрийа, которая восходит к личности Абу-л-Касима ал-Кушайри (ум. в 477/1072 г.). Развитие и творческое обогащение этой аскетико-мистической традиции связано с именами Абу Халафа ат-Табари, ученика ал-Кушайри, и Абу Бакра ад-Дарбанди, ученика Абу Халафа ат-Табари. Источниками исследования послужили три энциклопедических словаря ключевых суфийских терминов XI–XII вв., которые использовались в качестве учебных пособий для начинающих суфиев: «ар-Рисала» Абу-л-Касима ал-Кушайри, «Салват ал-‘арифин» Абу Халафа ат-Табари и «Райхан ал-хака’ик» Абу Бакра ад-Дарбанди. Выделение специальных терминов и формул, относящихся к конкретным способам передачи информации, позволяет разделить традицию и новацию в каждом из представленных для системно-коммуникационного анализа сочинений.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

В этой статье прослеживается путь развития (и деградации) джамаата «Искандер Паша», появившегося на базе одной из ветвей накшибандийского тариката в период демократизации политики в Турции во второй половине XX века. Из подпольного братства община превратилась в своеобразный «невидимый» университет для многих турецких политиков и общественных деятелей. Община содействовала появлению партий политического ислама, затем, разойдясь с их руководством, сама чуть не стала партией, но в итоге редуцировалась до группы холдингов и кружка по интересам. Исследование проводилось с опорой на широкий круг источников, в том числе на первичные источники: книги и проповеди Мехмеда Захида Котку и Эсада Джошана, заявления Нуреддина Джошана, биографические публикации учеников шейхов, а также на проведенное автором интервью с руководством аффилированного с джамаатом фонда.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Нуждаясь в исторических примерах для мобилизации народных масс на антиколониальную борьбу, арабские общественные, политические и религиозные деятели в период с 1918 по 1948 г. регулярно обращались к истории Крестовых походов, при этом они как развивали интерпретации, предложенные общественными и религиозными деятелями XIX – начала XX в., так и находили новые поводы и контексты для использования отсылок к этой исторической эпохе. После Первой Мировой войны арабские общественные, политические и религиозные деятели впервые стали критиковать европейские интерпретации событий и последствий эпохи Крестовых походов, оспаривая при этом попытки европейцев легитимизировать свое присутствие в Арабском мире через отсылки к этому историческому периоду. Подобная критика высказывалась не только в публицистических работах и публичных выступлениях, но и в официальном политическом диалоге на высоком уровне. Арабские общественные деятели также рассматривали плачевный для Европы итог Крестовых походов как предостережение для современных европейских колониалистов, а победы мусульманских полководцев, изгнавших крестоносцев с Ближнего Востока, по их мнению, должны были послужить примером для арабских политиков своего времени.

Переход «антикрестоносной риторики» в антихристианскую в выступлениях ряда арабских националистов вел к разобщению в их рядах, так как воспринимался арабамихристианами как исключение их из национальной борьбы. Христиане-марониты при этом обращались к истории Крестовых походов для подтверждения своей давней связи с Францией, чтобы заручиться ее поддержкой.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

На основании архивных документов в статье прослеживается история создания в 1920 г. общественной организации «Союз русских студентов в Египте» в среде русской эмигрантской общины. После революции 1917 года в России произошел массовый исход русских беженцев, среди которых были и студенты российских вузов. Часть студентов волею судьбы оказались в мусульманской стране, имевшей богатые традиции мусульманского, но не европейского образования. Русские эмигранты вынуждены были объединяться в своеобразные общества и союзы, чтобы можно было сообща противостоять невзгодам и лишениям, которые выпали на их долю. Свою организацию решили создать и русские студенты. Преследуя благие цели обеспечения своим членам возможности для продолжения образования, а также оказания посильной материальной помощи, созданная русскими студентами организация столкнулась с рядом проблем социально-бытового и финансового характера. Общество взяло на себя инициативу по поиску работы для студентов, устраивались курсы иностранных языков. По мере возможности обществом организовывался быт и культурный досуг студентов. Усилиями инициативной группы была создана библиотека, организовано общежитие, функционировала столовая, студенты участвовали в театральных постановках и музыкальных вечерах. В данной работе раскрываются мотивы создания «Союза русских студентов в Египте», его деятельность, попытки сохранить русские культурные и образовательные традиции в условиях эмиграции. В статье прослеживаются причины раскола этой общественной организации и, как итог, прекращение ее существования в 1922 году.

Автор заявляет об отсутствии конфликта.

В статье рассматривается деинституциализация мусульманской общины Симбирского – Ульяновского Поволжья в 1920–1930-е гг. Этот процесс развивался в результате антирелигиозной политики советского государства. В статье дается ретроспективная оценка темпов и масштабов деинституциализации. С учетом территориально-административных изменений прослеживается динамика количества мечетей, религиозных школ и представителей мусульманского духовенства с 1917 г. и до конца 1930х гг. Статья написана на основе делопроизводственных документов Государственного архива Ульяновской области и Государственного архива новейшей истории Ульяновской области. Автор приходит к выводу, что деинституциализация мусульманской общины в Симбирском – Ульяновском Поволжье была асинхронной. Уже к началу 1930-х гг. прекратили свою деятельность мусульманские школы. К началу 1940-х гг. было закрыто как минимум больше половины всех мечетей в регионе. Мусульманское духовенство было подвергнуто разным формам социально-правовой дискриминации, и в послевоенное время лишь единицы смогли возобновить профессиональную религиозную деятельность.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья посвящена становлению женских мусульманских организаций и женской мусульманской организационной активности в Республике Татарстан в постсоветский период. В исследовании развивается идея, что как на уровне практик, так и на уровне идеологии рассматриваемые организации следуют как традиционным, так и современным модерным ценностям. Такое сочетание характерно как для организаций, которые действуют на территории мечетей, так и для гражданских объединений, которые функционируют за пределами мечетей. Совмещение разных ценностей можно объяснить двумя основными причинами: 1) влиянием со стороны секуляризированного контекста современного общества; 2) светским “доисламским” опытом части мусульманских активисток. Для определенной части мусульманских организаций также важно апеллировать к историческому прошлому региона, в том числе к первым женским исламским объединениям дореволюционного периода, возникновение которых также было результатом процессов эмансипации в религиозной среде.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

ТЕОЛОГИЯ

В продолжающейся публикации дается перевод трактата Ибн-Рушда, в котором он критикует каламскую теологию, особенно ашаритскую, противопоставляя ей «коранические методы» обоснования главных положений мусульманской догматики. В настоящей части представлены три последних вопроса из пятого раздела «Деяния Божьи» – предопределение, справедливость-несправедливость и воскресение, а также Заключение, в котором изложена авторская концепция аллегорической экзегетики.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

В богословских учениях на сегодня отсутствует рациональное определение термина и описания методологии религиозной рефлексии в силу многозначности различных эмпирических описаний данного феномена и в разных религиях, и в рамках одной религии. В нашем исследовании больший упор делается не на констатацию рефлексии, как она эмпирически описывается в различных религиозных преданиях, а на анализ человеком своих внутренних переживаний, анализ и синтез своего самоосмысления; анализ, синтез и сопоставление гегельянской концепции рефлексии духа и учения Ибн-Араби о погружении в глубины самого себя посредством интуитивного созерцания.

В ходе религиозной рефлексии, заключающейся в самопознании, самонаблюдении и самоанализе, доказательная база веры человека собирается «в гармоничную мозаику», и в процессе выяснения своей собственной дороги к вере рефлексирующий начинает видеть источник и инструментарий, влияющие на ход веры. В результате теологического осмысления феномена рефлексии выявлено, что если обычная психологическая рефлексия является познанием себя глазами другого, причем познанием «себя внешнего», то религиозная рефлексия – это познание «себя внутреннего» глазами «себя внешнего». Данный процесс требует глубокой внутренней работы, опирающейся на религиозно-психологическую и одновременно на рациональную методологию. Синтез этих двух методологий предложен автором статьи на основе соотнесения учения о самопознании шейха Ибн Араби с учением о рефлексии духа Г. В. Ф. Гегеля.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В статье рассказывается об основных направлениях деятельности Ассоциации психологической помощи мусульманам. Ассоциация психологической помощи мусульманам (АППМ) была создана в России 29 сентября 2017 года на первой научно-практической конференции «Ислам: психологическая устойчивость – основа личного и общественного благополучия», проходившей в Москве. Ассоциация является общероссийской организацией, занимающейся решением проблем как практического, эмпирического, теоретического, так и образовательного характера. Психологическое консультирование мусульман – это профессиональная психологическая помощь с использованием знаний об особенностях веры клиента, которые важны для его личности: религиозные верования, религиозный язык, священные истории и легенды, ритуальные практики, традиции и обычаи мусульманских народов.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

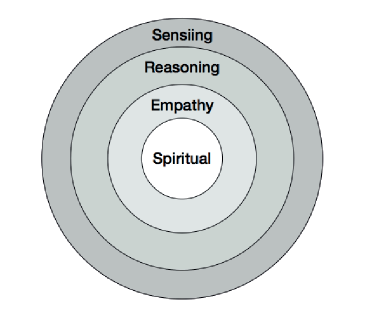

Целью данного исследования является изучение влияния когнитивно-духовной терапевтической интервенции на повышение духовной направленности участников. Утверждается, что чувственная ментальность – это расстройство личности, которое может привести к потере человеком духовной, эмпатической и мыслительной способности. Выдвигается гипотеза, что при когнитивно-духовном вмешательстве духовная ориентация может быть усилена. Это исследование – эксперимент с констатирующим и контрольным этапами: пре-тестом и пост-тестом. Измерение духовности проводилось с помощью «якорного» личностного опросника. Участники в ходе однодневного семинара работали через когнитивные, аффективные и духовные переживания над жизненными ориентациями. Из 22 участников было 20 участников, заполнивших данные теста до и после эксперимента. Результаты показывают, что духовность значительно возросла среди участников. Средняя предтестовая оценка равна M=1.517, а пост-тестовая составляет м=2.166. Таким образом, средняя разница составляет 0,649, при t-балле = 4,25, р<0,01. Таким образом, когнитивно-духовная терапевтическая интервенция может использоваться для влияния на жизненную ориентацию тех, кто обладает чувственной ментальностью.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

В статье обосновывается возможность применения фрактальной теории для изучения процессуальных аспектов явлений в социогуманитарных исследованиях религии. В первой части в обобщенной форме излагаются идеи А.В. Смирнова в области сравнительного изучения культур. А.В.Смирнов увязывает особость культуры со специфичным способом смыслообразования: он отмечает, что европейской культуре свойственна субстанциальная логика, арабо-мусульманской – процессуальная. Представления о процессуальной и субстанциальной логике А.В. Смирнова в статье переосмысляются как особый вид знания, возникающего в результате взаимодействия двух культур. Смыслообразование арабо-мусульманской культуры предлагается рассматривать в рамках разрабатываемой в современной науке процессуальной метафизики (В.А. Лекторский) с использованием методологии фрактальной теории (Б. Мандельброт). Фрактальная теория усиливает собственную процессуальную интуицию исследователя и позволяет представителям европейского культурного ареала приблизиться к пониманию логики арабомусульманской культуры.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

ISSN 2712-7990 (Online)